Démos 1/2020

Divorces

Éditorial

En matière de divorce, chacun fait ses choix et ses expériences. Toujours est-il qu’une telle décision requiert une adaptation à un nouveau mode de vie. Ces changements peuvent, entre autres, se mesurer en termes de changement d’état civil, de santé, de réorganisation familiale, de pensions alimentaires ou de comportements sur le marché du travail. Le numéro 1/2020 du Démos se penche donc sur les divorces et fait le point sur les données récentes et les différentes évolutions liées aux divorces.

Depuis 2010, le nombre de divorces en Suisse est en baisse. Alors qu’on estimait qu’un mariage sur deux pouvait se terminer en divorce, aux conditions actuelles de divortialité, ce risque ne surviendrait plus que dans deux mariages sur cinq. Or, qui dit divorces, dit «divorcé», et l’on constate que les données sur les personnes divorcées évoluent. Quels sont les éléments qui influent sur cet état civil?

Être divorcé ne veut cependant pas dire «vivre seul». Ainsi, les personnes divorcées vivent dans différentes formes de ménages, qui peuvent avoir un impact sur leur santé. On observe notamment que celles vivant avec un(e) partenaire bénéficient de meilleures conditions de vie et d’un réseau social plus large, ce qui encourage des comportements favorables à la santé.

Et qu’advient-il des enfants suite à une séparation ou à un divorce? Depuis 2014, l’autorité parentale conjointe est la règle quand les parents divorcent, mais n’est pas automatique quand ils se séparent sans avoir été préalablement mariés. Le lieu de vie des enfants a également son importance. Dans quelle mesure le parent absent participe-t-il à l’éducation des enfants?

Lorsque des couples avec enfants se séparent, l’un des parents est généralement tenu de payer une pension alimentaire. Il est dès lors intéressant de voir qui reçoit une pension alimentaire, qui la paie et quelles sont les conditions de vie des personnes concernées. Selon la situation personnelle et financière, un divorce ou une dissolution de partenariat peut donc entraîner un comportement différent en matière d’emploi, une adaptation du niveau d’emploi ou une modification des conditions de travail.

Je vous souhaite une excellente lecture!

Fabienne Rausa, OFS

Sommaire

1. Le point sur les divorces en Suisse

2. Divorcé: un état civil?

3. Divorce et santé: l’importance de la vie conjugale

4. Autorité parentale et garde des enfants chez les parents séparés ou divorcés

5. Divorce et pauvreté

6. Situation des personnes divorcées sur le marché du travail

Le point sur les divorces en Suisse

Depuis 2010, le nombre des divorces est en baisse et ce, bien qu’on estime que deux mariages sur cinq pourraient se terminer un jour par un divorce. En comparaison internationale, la Suisse se situe dans le milieu du classement. Quelle est donc la réalité de la divortialité en Suisse? Divers indicateurs sont commentés.

En Suisse, le mariage est plus souvent dissous par le décès du conjoint que par un divorce (2018, 25 617 contre 16 542). Mais les divorces font plus souvent la une de l’actualité. Quelle est donc la situation en Suisse?

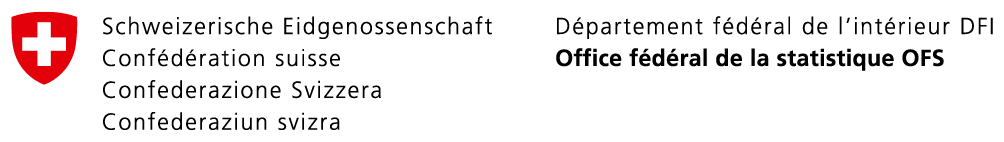

À partir de la fin des années 1960, les divorces en Suisse ont rapidement augmenté jusqu’en 1999, où leur nombre s’est élevé à 20 800. Le record a cependant été atteint en 2010 avec 22 100 dissolutions juridiques de mariages. En 2018, leur nombre se monte à 16 500, soit une baisse de 25% par rapport à 2010, et atteint à nouveau les niveaux de 1996 et 2002 (cf. graphique G1). Les pics observés dans ce même graphique correspondent à des changements de loi en matière de divorces (cf. encadré).

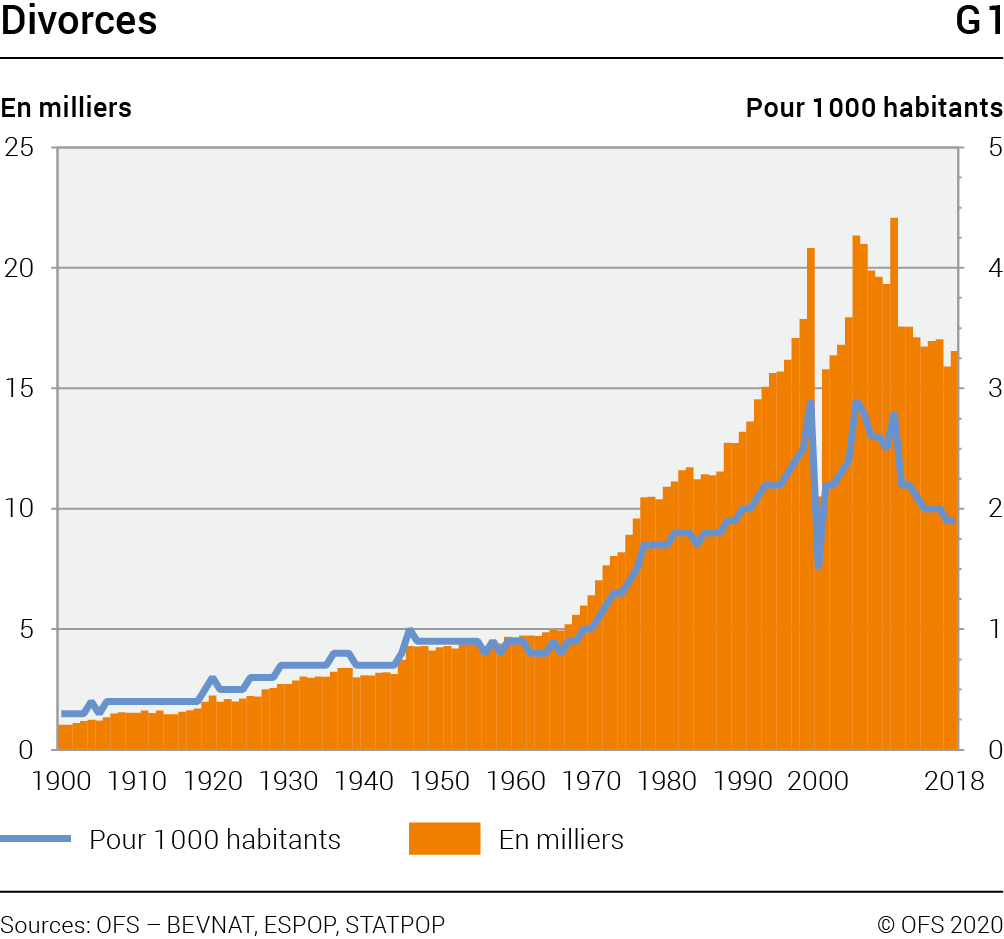

D’autres pays en Europe esquissent une tendance similaire à la Suisse, à savoir l’Autriche, la Biélorussie, la Lituanie, la Tchéquie, la Belgique et la Hongrie qui affichent une baisse du nombre de divorces sur la période allant de 2010 à 2017 Eurostat, état au 16.8.2019 (respectivement – 7%, – 12%, – 15%, – 16%, – 20% et – 23%). Alors que la Biélorussie et la Lituanie font partie du classement de tête des pays où l’on divorce le plus, la Hongrie, la Suisse et la Belgique se situent en milieu de classement et affichent un taux brut de divortialité de 1,9 divorces pour 1000 habitants (cf. graphique G2). S’ils présentent des taux de divortialité semblables, les comportements nuptiaux de ces trois pays sont toutefois différents. En effet, le taux brut de nuptialité de la Hongrie est plus élevé que celui de la Suisse et de la Belgique.

De manière générale, la Suisse se situe au centre du graphique G2, avec des valeurs moyennes, tout comme l’Allemagne, la Grèce et la Norvège.

On note des comportements similaires selon les régions d’Europe. Les pays de l’Est, à savoir la Lituanie, la Lettonie, la Biélorussie, l’Ukraine et la Géorgie, affichent des taux de nuptialité et de divortialité élevés. Les pays des Balkans et la Turquie présentent, quant à eux, également des taux de nuptialité importants, mais la divortialité y est beaucoup plus restreinte. Dans les pays du Sud, comme l’Italie, l’Espagne et le Portugal, la nuptialité est basse, mais la divortialité variable.

Des divorces plus fréquents parmi les couples mariés depuis longtemps

L’indicateur conjoncturel de divortialité (ICD) mesure la proportion de mariages dissous par divorce, parmi un ensemble de mariages qui seraient soumis, à chaque durée de mariage, aux conditions de divortialité observées durant l’année considérée. Actuellement, on estime que deux mariages sur cinq pourraient se terminer un jour par un divorce, alors qu’en 2010, l’estimation se situait à plus d’un mariage sur deux. De prime abord, ce constat semble rassurant, néanmoins il ne permet pas d’appréhender la divortialité dans son ensemble.

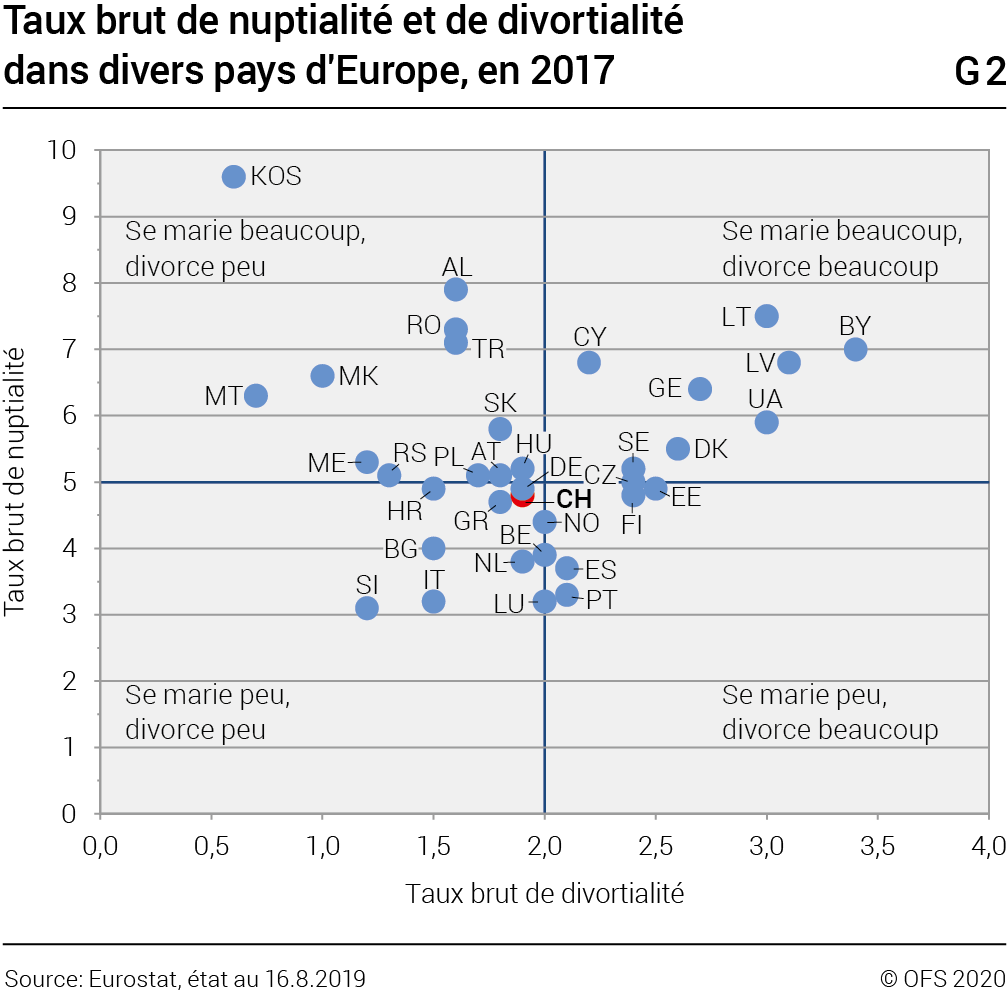

La proportion finale et effective de mariages rompus par un divorce se mesure grâce à l’indicateur de la divortialité selon les promotions de mariages ensemble de mariages célébrés la même année civile . On note que les divorces touchant les personnes qui comptabilisaient 20 ou 30 ans de mariage ont pris un essor considérable ces dernières années (cf. graphique G3). En effet, leur part parmi les mariages célébrés en 1998 et 1988 s’élève à plus de 35% pour les uns et de 40% pour les autres, en 2018. Par comparaison, la part de dissolutions de mariages parmi les personnes qui se sont mariés en 2013 est beaucoup plus faible et se monte à 7%.

La propension à divorcer parmi les couples mariés depuis 20 ans ou plus est toujours plus marquée au fil des années. Ce phénomène des divorces tardifs se répercute sur l’indicateur de la durée moyenne du mariage au moment du divorce dont les valeurs ne cessent d’augmenter. Sans surprise, l’âge moyen au divorce augmente également. Disponible depuis 1984, cet indicateur montre que cet âge moyen a augmenté de 8 ans jusqu’à aujourd’hui, passant de 40,8 ans à 48,8 ans chez les hommes et de 37,3 ans à 44,9 ans chez les femmes.

L’histoire d’une famille

Les dissolutions de mariage ne concernent pas uniquement les couples, mais peuvent également toucher des enfants mineurs. En 2018, 12 200 enfants mineurs ont vécu le divorce de leurs parents; 10% avaient entre 0 et 4 ans, 33% entre 5 et 9 ans, 35% entre 10 et 14 ans et 22% entre 15 et 18 ans.

La part de divorces qui implique les moins de 18 ans évolue à la baisse; elle est passée de 60% en 1970 à 46% en 2018. Aujourd’hui, dans 54% des divorces, les couples sont soit sans enfant, soit ont des enfants majeurs.

Et après…

On observe une inégalité entre les sexes face au remariage suite à un divorce. Les hommes divorcés se remarient plus fréquemment que les femmes divorcées et une grande partie d’entre eux se réengagent avec des femmes plus jeunes.

L’indicateur conjoncturel de nuptialité des personnes divorcées est également en baisse depuis les années 1990. Il semblerait que de moins en moins de personnes retentent l’expérience d’un mariage. En 2018, on estime que 46% des hommes divorcés ont une probabilité de se remarier un jour contre 66% en 1990. Pour les femmes, on évalue à 40% celles qui se remarieront un jour en 2018, contre 59% en 1990. Les valeurs actuelles sont cependant assez proches de celles des années 1970 qui ont été des années creuses en matière de nuptialité.

Conclusion

Depuis 2010, la propension à divorcer diminue. L’analyse des divorces par durée de mariage montre que les dissolutions de mariage surviennent de plus en plus fréquemment dans les couples mariés depuis 20 ans ou plus. Parallèlement, on constate que le divorce menace toujours les couples ayant peu d’années de vie commune. Mais leur part se restreint toutefois d’année en année. En outre, si le phénomène des divorces touche de moins en moins d’enfants mineurs, il n’en reste pas moins qu’il a des répercussions financières, sociales et affectives sur toutes les personnes concernées.

Fabienne Rausa, OFS

Quelques modifications dans la loi sur le divorce

2000: Les aspects essentiels du nouveau droit du divorce, entré en vigueur le 1er janvier 2000, sont l’instauration d’un divorce indépendant de la notion de faute et la réglementation équitable des conséquences économiques du divorce. Le nouveau droit prévoit notamment le divorce sur requête commune et le divorce sur demande unilatérale consécutif à une séparation de quatre ans. Constitue également une innovation le fait que les prétentions acquises durant le mariage auprès d’institutions de prévoyance professionnelle (prévoyance 2e pilier) sont en règle générale réparties par moitié entre les époux, indépendamment de leur régime matrimonial et de la cause de divorce.

2004: À compter du 1er juin 2004, le conjoint désireux de divorcer peut demander le divorce au bout de deux ans de séparation. Le nouveau régime s’applique également aux époux qui vivaient séparés antérieurement à son entrée en vigueur: la demande de divorce de ces époux est recevable pour autant que leur séparation remonte à deux ans.

2011: Le nouveau code de procédure civile (CPC), en vigueur depuis le du 1er janvier 2011, remplace les 26 codes cantonaux. Ce code contient, entre autres, les réglementations concernant la procédure de divorce (art. 274 à 294).

Divorcé – un état civil?

Les données sur le divorce font souvent état uniquement de «mouvements», au sens démographique du terme. Cet article aborde les effets du divorce sur le nombre de personnes divorcées au sein de la population et sur l’évolution de cet effectif. Il examine ensuite plus spécialement les pourcentages de ces personnes en fonction du sexe et du groupe d’âge. La variation de l’effectif est considérée du point de vue du bilan démographique. Enfin, être divorcé ne signifie pas forcément vivre seul. Voilà pourquoi l’article s’achève sur la présentation des différentes formes de ménage dans lesquelles vivent les personnes divorcées.

Fin 2018, 723 300 personnes au sein de la population résidante permanente étaient divorcées. Leur proportion a doublé au cours des trente dernières années, passant de 4,2% (1988) à 8,5%, alors que leur nombre était multiplié par 2,6 Le plus ancien relevé officiel de la structure par état civil, établi à l’occasion du recensement de la population de 1850, ne faisait mention d’aucune personne divorcée. Il faut toutefois savoir que le divorce n’est devenu légal sur l’ensemble du territoire suisse qu’à compter de 1875, avec l’entrée en vigueur d’un droit matrimonial unifié (loi fédérale concernant l’état civil, la tenue des registres qui s’y rapportent et le mariage ). Le recensement de 1880 faisait quant à lui état de 0,2% de personnes qui se déclaraient «légalement divorcées à vie». . Une analyse détaillée par état civil révèle que la population divorcée s’est accrue sensiblement plus, tant en chiffres absolus qu’en termes de pourcentage, que la population célibataire, mariée ou veuve. En 2018, les personnes divorcées formaient le troisième groupe le plus représenté, juste après les personnes mariées et les célibataires. En 1988, leur nombre était inférieur à celui des veufs et veuves.

Structure de la population divorcée par sexe et par âge

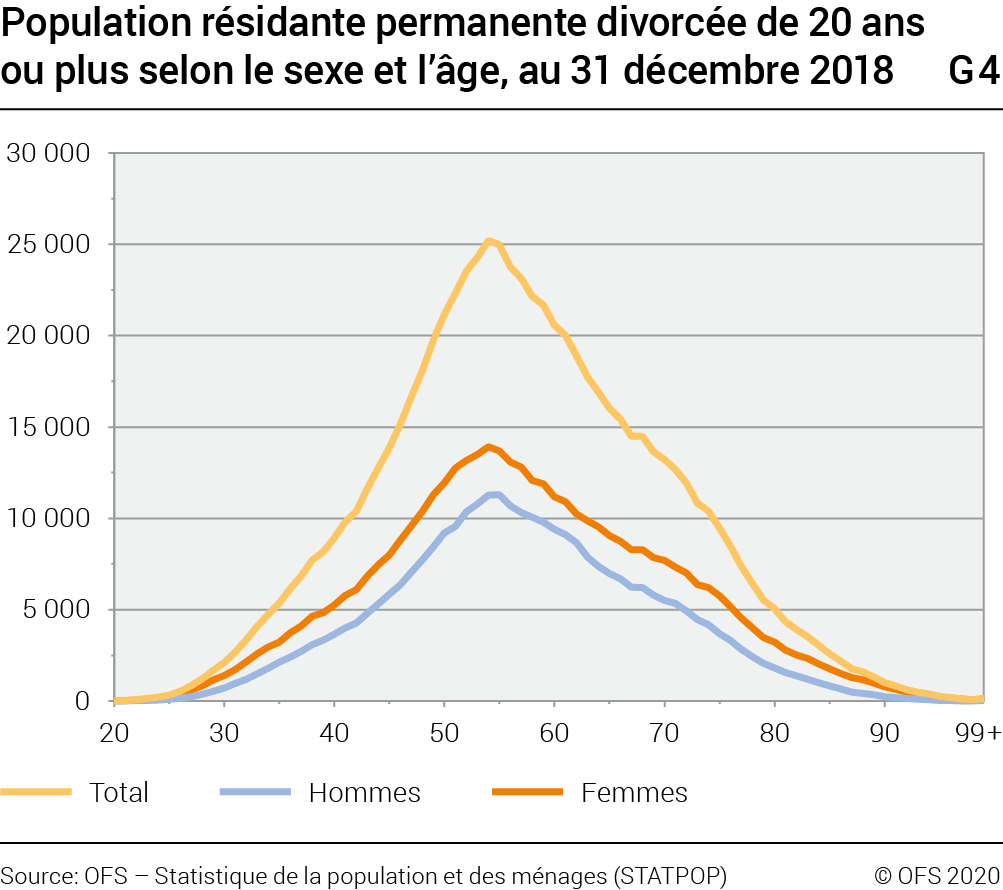

Les femmes divorcées sont plus nombreuses que les hommes divorcés: parmi les personnes de 20 ans ou plus, une femme sur huit est divorcée, contre un homme sur onze. Fin 2018, on recensait ainsi près de 112 000 hommes divorcés de moins que de femmes divorcées, la part des femmes avoisinant donc 58%.

Une ventilation par sexe et par âge livre des indices quant à la composition de la population divorcée (cf. graphique G4). Quel que soit l’âge, les femmes divorcées sont plus nombreuses que les hommes. Les classes d’âges où l’écart est le plus marqué sont les 20 à 29 ans (presque 2,4 fois plus de femmes) et les 85 ans ou plus (près de 3 fois plus de femmes). Outre la faible intensité de remariage, l’explication réside, pour le premier groupe, dans l’âge moyen inférieur auquel les femmes contractent leur premier mariage et, pour le deuxième, dans l’espérance de vie plus élevée des femmes. Les écarts les plus petits ont été observés parmi les 58 à 62 ans (environ 1,2 fois plus de femmes que d’hommes divorcés). Le nombre de personnes divorcées atteint son maximum chez les 50 à 61 ans, soit plus de 20 000. Le nombre maximal de personnes divorcées est mesuré à 53 ans (13 500) chez les femmes et à 55 ans (11 300) chez les hommes.

Pourcentage de personnes divorcées

selon le sexe et l’âge

Le sexe et l’âge déterminent largement la probabilité d’une personne de présenter un état civil particulier. Ainsi, la part des différentes catégories d’état civil Les parts des différentes catégories d’état civil peuvent être établies par sexe ou par âge. Pour les calculer, on procède toujours de la même manière, soit par exemple comme suit: pourcentage d’hommes divorcés = nombre d’hommes divorcés/nombre d’hommes dans la population totale *100. varie fortement en fonction de l’âge et du sexe. Les analyses qui suivent ne tiennent compte que des 20 ans ou plus, puisque le groupe des moins de 20 ans ne compte pratiquement aucune personne divorcée Fin 2018, ce groupe ne comptait que trois personnes de sexe féminin. En 1988 en revanche, on recensait 26 personnes divorcées de moins de 20 ans. .

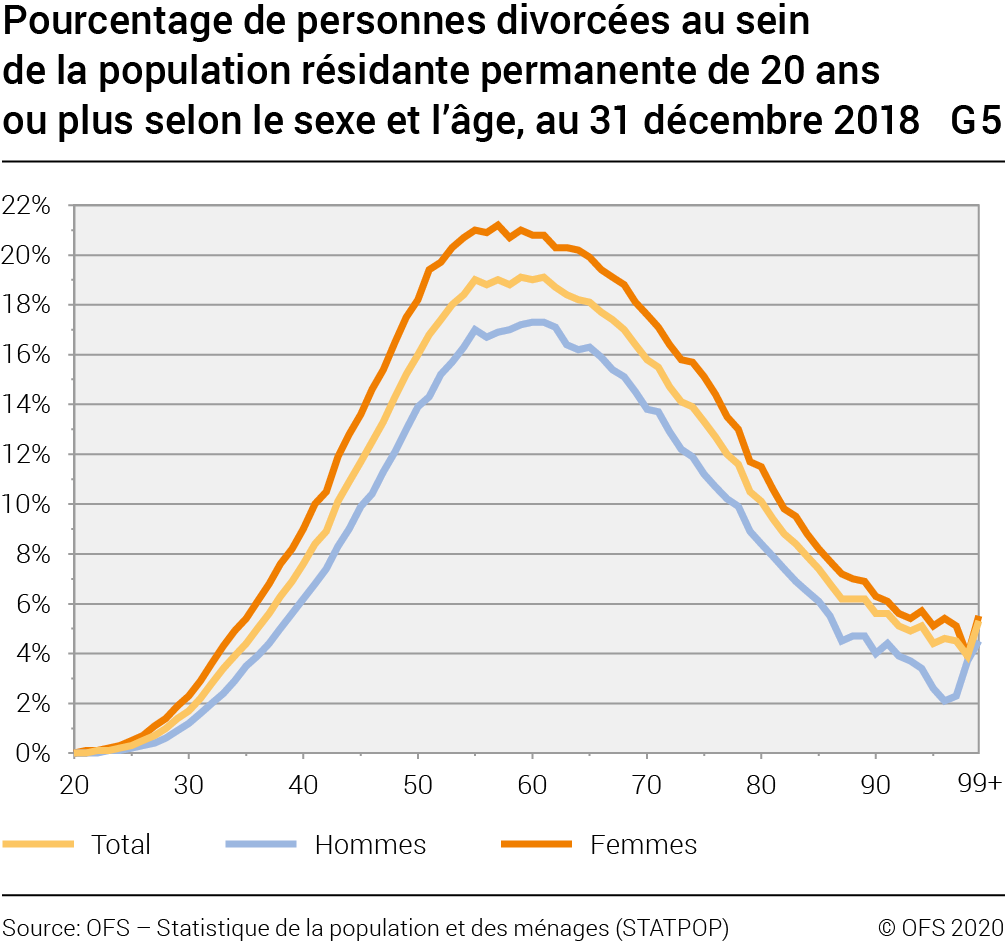

Fin 2018, au total 10,6% de la population résidante permanente de 20 ans ou plus était divorcée. Le graphique G5 montre la part des personnes divorcées dans l’ensemble de la population en fonction de l’âge pour chacun des deux sexes. Si la répartition est similaire pour les deux sexes, on constate de nettes différences dans la manière dont les parts évoluent en fonction de l’âge.

Comme on pouvait s’y attendre, le pourcentage de personnes divorcées commence par augmenter avec l’âge: plus une cohorte avance en âge, plus la part de personnes divorcées est élevée en son sein, cette règle étant valable jusqu’à l’âge de 50 ans environ. Si 2% de la population âgée de 30 ans était divorcée en 2018, cette proportion atteignait 16% parmi les personnes âgées de 50 ans. Les taux les plus élevés de personnes divorcées ont été observés entre la 55e et la 61e année. À chacun de ces âges, un cinquième de la population résidante permanente (20%) était divorcée. La proportion diminue ensuite à nouveau, pour avoisiner 16% parmi les personnes âgées de 70 ans, puis passe sous la barre des 10% à partir de 81 ans.

Si l’évolution générale est similaire pour les deux sexes, le pourcentage de femmes divorcées est, à tout âge, plus élevé que celui des hommes. Qui plus est, il augmente plus rapidement au sein de la population féminine, pour dépasser 20% chez les femmes de 53 ans (une valeur que les hommes n’atteignent jamais). Ces chiffres reflètent la propension des femmes à se marier et à divorcer plus jeunes que les hommes, ainsi qu’à se remarier moins souvent que les hommes. Les parts maximales de personnes divorcées au sein de la population totale ont été observées à l’âge de 57 ans pour les femmes (21,2%), mais à 60 et à 61 ans pour les hommes (17,3%). En 2018, c’est parmi les 46 à 57 ans que l’on a observé les différences les plus marquées entre les sexes (plus de 4 points de pourcentage d’écart). Le pourcentage des femmes âgées divorcées tend certes à diminuer avec l’âge, mais reste significatif jusqu’à un âge avancé, et dépasse les 5% même après la 92e année. Au-delà de 90 ans, la part de femmes divorcées est supérieure de 2 points de pourcentage environ à celle des hommes divorcés, car les femmes jouissent d’une espérance de vie plus longue.

Évolution du nombre et du pourcentage de personnes divorcées en fonction de l’âge

Pour les analyses qui suivent, nous avons examiné, en fonction de l’âge, les effectifs et les parts de personnes divorcées recensés en 1988, 1998, 2008 et 2018. Les personnes âgées de 20 à 84 ans ont été réparties dans des groupes d’âge quinquennaux; les autres classes d’âges n’ont pas été prises en compte.

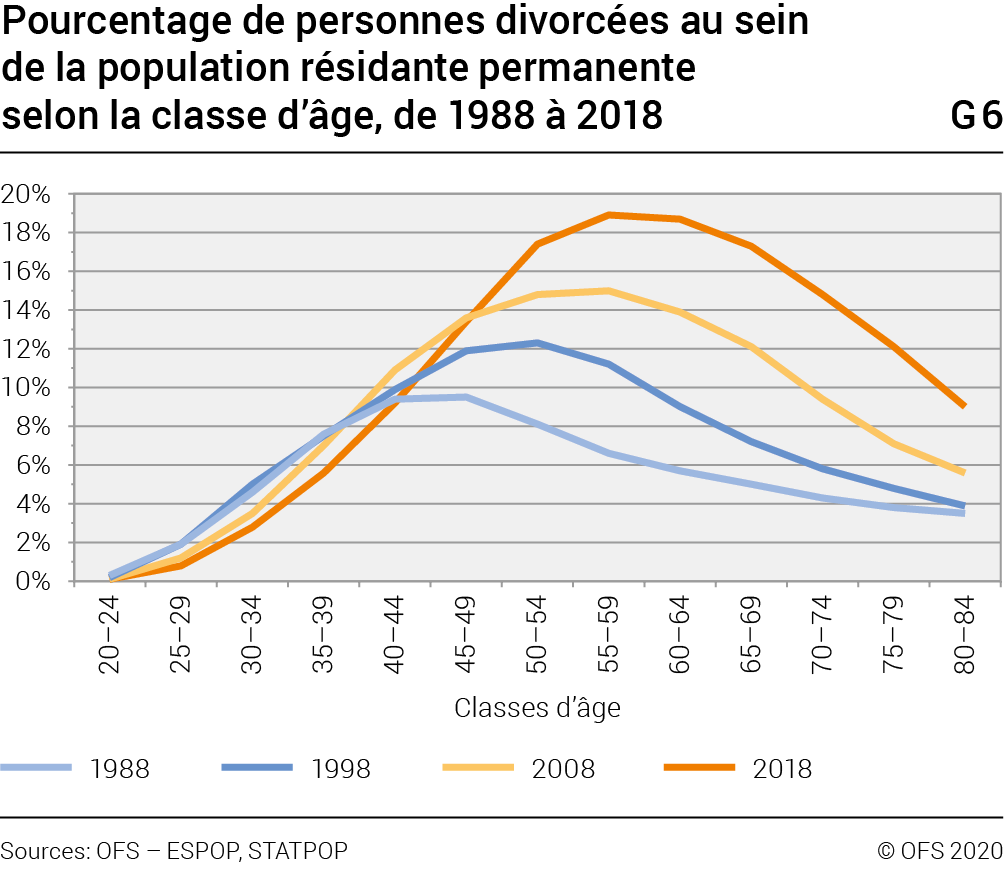

Ces trente dernières années, l’évolution des comportements en matière de dissolution des mariages (augmentation de la divortialité) a contribué à accroître les pourcentages de personnes divorcées. Par ailleurs, l’allongement de l’espérance de vie, et le vieillissement de la population qui en résulte, ont eux aussi entraîné un report des parts de personnes divorcées dans les classes d’âge.

Fin 2018, les personnes divorcées âgées de 50 à 54 ans formaient le groupe le plus important, avec 116 500 individus, soit 16% de la population divorcée. Les 55 à 59 ans se situaient à peine au-dessous, représentant un autre sixième des personnes divorcées. 39% étaient âgées de 60 ans ou plus et moins de 1% n’avaient pas encore 30 ans révolus (cf. graphique G4).

Ces trente dernières années, les deux extrémités de la fourchette d’âge considérée ont suivi des évolutions particulièrement marquées et opposées. Si la proportion des personnes divorcées âgées de 20 à 29 ans avoisinait encore 4% en 1988 (3,4 points de pourcentage de plus qu’en 2018), elle s’inscrivait à 20% parmi les 60 ans ou plus, soit 19,2 points de pourcentage de moins qu’en 2018. Dans les deux classes d’âge, l’évolution est intervenue de manière graduelle, sans grandes fluctuations d’une année à l’autre. On a également assisté à un report de la classe d’âge comptant le plus grand nombre de personnes divorcées: des 40 à 44 ans en 1988, cet effectif maximal s’est déplacé vers les 50 à 54 ans en 2018, une évolution qui reflète l’augmentation constante de l’âge moyen au moment du divorce. En 1988, celui-ci était de 42,2 ans pour les hommes et de 38,6 ans pour les femmes. En 2018, il s’élevait à 48,8 ans pour les hommes et à 44,9 ans pour les femmes.

L’évolution du pourcentage de personnes divorcées au cours des trente dernières années révèle non seulement une hausse générale au fil des ans, mais aussi un décalage du sommet de la courbe vers les classes d’âge plus élevées (cf. graphique G6). Alors que les 45 à 49 ans comptaient le plus fort pourcentage de personnes divorcées (9,5%) en 1988, c’était le cas des 50 à 54 ans (12,3%) en 1998. Dès 2008, la proportion maximale de personnes divorcées s’est décalée vers la classe d’âge des 55 à 59 ans, atteignant 15,0%, puis a encore augmenté de 4 points de pourcentage, pour passer à 18,9% en 2018. Si les pourcentages de personnes divorcées chez les moins de 45 ans étaient inférieurs en 2018 à ceux enregistrés auparavant, les proportions mesurées pour les 50 à 54 ans et au-delà ont augmenté par rapport à celles comptabilisées au cours des décennies précédentes.

Évolution du nombre de personnes divorcées

Le nombre de personnes divorcées et leur répartition selon l’âge et le sexe changent au fil des années, autant par suite d’événements démographiques (décès, par ex.) que de comportements individuels Comme ces comportements entraînent des changements d’état civil, il est également possible de les comptabiliser en tant qu’événements démographiques. (divorces, remariages, etc.). Il est possible d’en déduire la formule démographique de base (ou bilan): l’évolution du nombre de personnes divorcées pendant un laps de temps donné résulte des mouvements démographiques naturel (décès) et spatiaux (immigration et émigration), ainsi que de l’acquisition ou de la perte du statut de «personne divorcée». Ces mouvements se traduisent par une hausse ou une baisse du nombre de personnes divorcées. D’un point de vue démographique, il est également important de se rappeler qu’une seule et même personne peut, mais ne doit pas, posséder plusieurs fois au cours de sa vie l’état civil de personne divorcée Il serait intéressant à cet égard d’analyser la durée moyenne de la période durant laquelle les gens conservent le statut de personne divorcée (nombre d’années entre le divorce et le remariage ou le décès). L’OFS ne calcule toutefois pas systématiquement ce type d’indicateurs. .

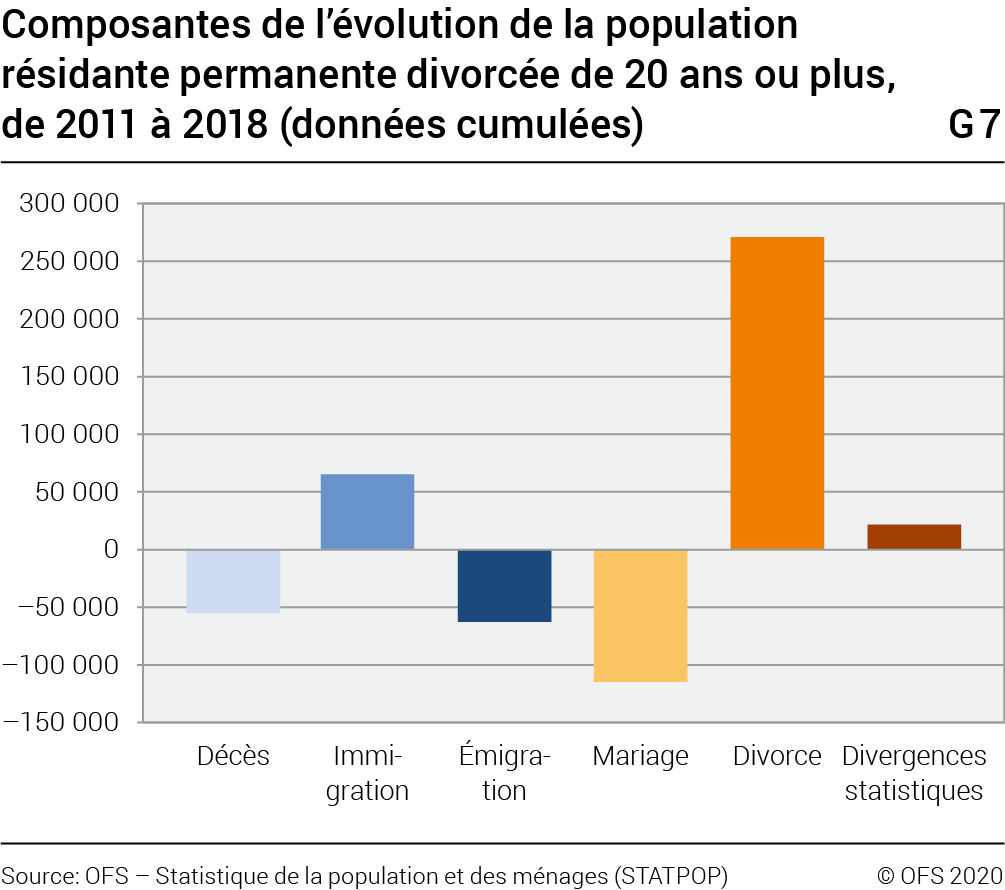

De 2011 à 2018, le nombre de personnes divorcées de 20 ans ou plus s’est accru au total de 123 700 individus, 357 400 personnes ayant acquis le statut de «divorcé» et 233 700 l’ayant perdu (cf. graphique G7). Cette évolution était très fortement déterminée par les comportements, sa principale composante provenant des 270 800 divorces, soit environ trois quarts des entrées dans la catégorie «divorcé/divorcée». Après un divorce, il n’est pas rare que les gens se remarient En 2018, l’indicateur conjoncturel de remariage de personnes divorcées était de 46,0 chez les hommes contre 40,2 chez les femmes. Cela signifie qu’en moyenne 40% à 46% des personnes divorcées finiront par se remarier, aux conditions de nuptialité observées durant l’année considérée. : avec 114 700 cas (soit une bonne moitié des sorties), les remariages ont constitué la deuxième composante de l’évolution au cours de la période considérée. Le solde entre les personnes entrées dans la catégorie «divorcé/divorcée» et celles qui en sont sorties par suite d’un événement lié à l’état civil est donc positif et s’élève à 156 100. Les nombres de d’immigrations et d’émigrations de personnes divorcées étaient très similaires (respectivement 65 100 et 62 500). Le phénomène migratoire n’a ainsi contribué que modestement à l’augmentation du nombre de personnes divorcées, à hauteur de 2600 personnes. Enfin, les décès ont réduit le nombre de personnes divorcées de 55 100 Les divergences statistiques, soit les changements dans le nombre de personnes divorcées qui ne sont pas clairement imputables à un événement d’ordre démographique, ont contribué à la hausse du nombre de personnes divorcées à raison de 21 500 personnes. .

Sauf pour ce qui est des 70 ans ou plus, les divorces constituent la principale composante de l’évolution observée dans toutes les classes d’âges. L’augmentation du nombre de décès fait reculer le nombre de personnes divorcées à partir de 60 ans.

Types de ménages des personnes divorcées

Pour procéder à une analyse démographique, il n’est plus suffisant aujourd’hui de considérer le seul critère de l’état civil. Avec la diversification des formes de vie familiale Ce terme désigne habituellement la tendance à s’éloigner du schéma familial «normal» des années 1950 ou 1960 (couple marié avec enfants) pour arriver à une plus grande variété de formes de vie familiale (couples vivant en concubinage, parents seuls avec enfant[s], etc.). , il devient de moins en moins pertinent, en particulier en ce qui concerne les individus jeunes ou d’âge moyen, de supposer que les personnes divorcées vivent forcément seules et, inversement, que les personnes vivant ensemble ne sont pas divorcées. Les données sur les formes de vie relatives aux ménages permettent de décrire de façon plus précise les relations de proximité sociale des personnes divorcées.

Un peu moins de la moitié des personnes divorcées (48%) vivaient seules en 2017. Chez les hommes, cette proportion était supérieure de 8 points de pourcentage à celle mesurée chez les femmes (53% contre 45%). Comme on peut s’y attendre, la proportion de personnes vivant seules augmente avec l’âge. Un tiers à peine de toutes les personnes divorcées de 25 à 44 ans vivent seules, contre plus de 70% des 65 ans ou plus.

Avec des proportions quasi identiques (20% environ), les couples sans enfants et les ménages monoparentaux représentaient le deuxième et le troisième type de ménage le plus répandu parmi les personnes divorcées en 2017. Si les hommes sont un peu plus nombreux que les femmes à vivre avec un ou une partenaire sans enfants, la proportion de femmes vivant dans un ménage monoparental est nettement supérieure à celle des hommes: 26% contre 8% à peine chez les hommes. Enfin, 10% environ du total des femmes et des hommes divorcés vivaient en couple avec un ou plusieurs enfants (familles recomposées).

Résumé

Les personnes divorcées représentent 8,5% de la population résidante permanente en Suisse. Cette proportion a doublé au cours des trente dernières années. Six personnes divorcées sur dix sont des femmes, une situation principalement due au fait que les femmes sont moins enclines à se remarier. Le nombre de personnes divorcées ainsi que leur répartition en fonction de l’âge et du sexe évoluent au fil du temps, aussi bien par suite d’événements d’ordre démographique (décès, migration, etc.) que du fait des comportements (divorcer, se remarier, etc.). À peine moins de la moitié des personnes divorcées vivent seules, soit sans aucune autre personne dans le même ménage.

Marcel Heiniger, OFS

Divorce et santé: l’importance de la vie

de couple

Le divorce a un certain impact sur la santé des individus comme le montre la littérature. Par ailleurs, de nombreuses études ont montré que la vie de couple est largement favorable à la santé. Le présent article va introduire cette dimension de la vie en couple chez les personnes divorcées. Il présente quelques résultats de l’enquête suisse sur la santé 2017 qui montrent que les personnes divorcées ont une moins bonne santé et disposent de moins de ressources contribuant à leur bien-être psychique si elles sont sans partenaire que si elles vivent en couple. L’analyse des relations entre divorce et santé ne se limite donc pas au seul état civil, mais la vie commune y prend toute son importance comme facteur de protection de la santé.

La littérature a documenté depuis de nombreuses années le lien entre l’état civil, en général, et les séparations ou divorces en particulier, et la maladie, le handicap, la mortalité. Diverses recherches ont ainsi montré que les individus divorcés, comparés à ceux qui sont mariés, présentent davantage de symptômes dépressifs et d’anxiété, une santé perçue plus mauvaise, un plus grand mal-être, des comportements peu favorables à la santé, et un plus grand risque de mortalité. En Suisse par exemple, les données pour les années 2010 indiquent que l’espérance de vie et la mortalité se différencient selon l’état civil. Alors que le risque de décéder entre 30 et 80 ans est nettement moindre chez les personnes mariées, ces dernières ont également une espérance de vie à 65 ans plus élevée, de deux à trois ans selon le sexe, que les personnes divorcées et les célibataires.

Par ailleurs, de nombreuses études ont relevé l’effet positif voire «protecteur» du mariage, et plus largement de la vie de couple, sur la santé. Ces bénéfices sont généralement attribuables à de meilleures conditions de vie et à un réseau social plus large, deux éléments dont la corrélation positive avec la santé est bien connue.

Cet article se propose de montrer que de manière générale la vie commune avec un ou une partenaire est plus importante que le simple état civil dans cette thématique générale des relations entre le divorce et la santé. En s’appuyant sur la littérature qui montre que la vie de couple est un facteur protecteur de la santé, cet article va privilégier une approche de l’état civil par la vie de couple et présenter divers aspects de santé, en différenciant principalement les personnes divorcées qui vivent sans partenaire des personnes divorcées vivant en couple. Quelques éléments de santé révélant seulement des différences entre personnes mariées et personnes divorcées, mais pas entre les personnes divorcées elles-mêmes, seront parfois brièvement mentionnés. Tous les éléments présentés ci-après peuvent s’observer en prenant en compte l’âge et le sexe. Par ailleurs, les proportions de personnes divorcées vivant en couple correspondent pour la plupart des aspects de santé présentés ici à celles de la population globale.

Cet examen des relations entre divorce, vie de couple et santé souffre de quelques limitations, car l’enquête suisse sur la santé ne permet pas de connaître plus précisément divers éléments importants du divorce comme par exemple son aspect temporel (date et durée de la séparation/divorce) ou les diverses formes de «vie commune» des personnes divorcées (ont-elles un ou une partenaire ne faisant pas partie du ménage?), etc. De plus, les effectifs plutôt restreints ne permettent pas d’identifier certaines différences qui pourraient exister entre les personnes divorcées qui vivent en couple et celles qui vivent sans partenaire.

Santé physique

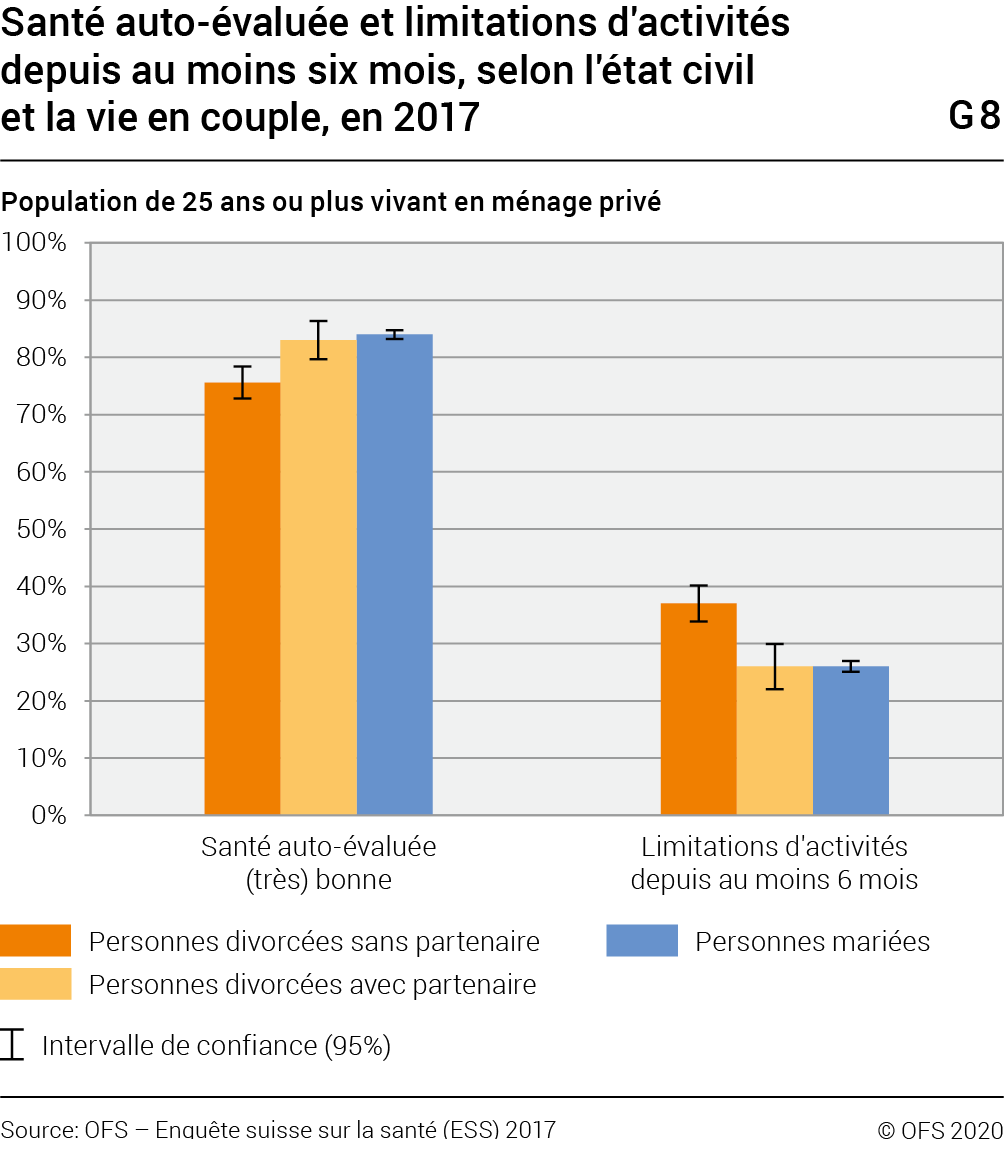

La santé auto-évaluée est un indicateur reconnu de l’état de santé général, au niveau individuel comme au niveau de l’ensemble de la population. Les personnes divorcées sans partenaire sont moins nombreuses à estimer leur état de santé comme bon ou très bon que celles qui vivent en couple (76% contre 83%).

Plus d’un tiers (37%) des personnes divorcées vivant sans partenaire font état, en raison d’un problème de santé, de limitations depuis au moins six mois dans les activités de la vie habituelle, comme se préparer à manger, se rendre à son travail, ou des activités plus générales comme se former, élever des enfants ou participer à des associations. Cette proportion est d’un quart pour les personnes divorcées vivant en couple (26%). Par ailleurs, les personnes divorcées sans partenaire sont presque deux fois plus nombreuses que celles vivant en couple à souffrir de diabète ou à prendre des médicaments pour diminuer le taux de sucre dans le sang (8% contre 5%).

Dans les trois indicateurs de santé présentés ci-dessus, les personnes divorcées qui vivent en couple obtiennent des valeurs semblables à celles des personnes mariées. Elles présentent ainsi une aussi bonne santé que ces dernières (cf. graphique G8). La différence observée tient donc au fait que les personnes, qu’elles soient divorcées ou mariées, vivent ou non avec un ou une partenaire.

Par ailleurs, pour d’autres aspects de santé physique, nos données ne montrent pas de différence entre les personnes divorcées elles-mêmes, qu’elles vivent ou non avec un ou une partenaire, mais entre personnes divorcées et personnes mariées. Ainsi, les personnes divorcées déclarent plus souvent que celles qui sont mariées avoir un problème de santé durable (43% contre 34%), avoir des troubles physiques importants (25% contre 20%), et souffrir de troubles du sommeil moyens ou pathologiques (36% contre 29%). Elles sont également plus nombreuses à rapporter au cours des 12 derniers mois au moins une maladie chronique figurant parmi une liste d’une dizaine de maladies non transmissibles, telles que l’infarctus, l’ostéoporose, la bronchite chronique, l’arthrose etc. (47% contre 41% pour les personnes mariées).

Par contre, l’excès de poids s’exprime dans des proportions semblables tant chez les personnes divorcées sans partenaire que chez celles avec partenaire et chez les personnes mariées.

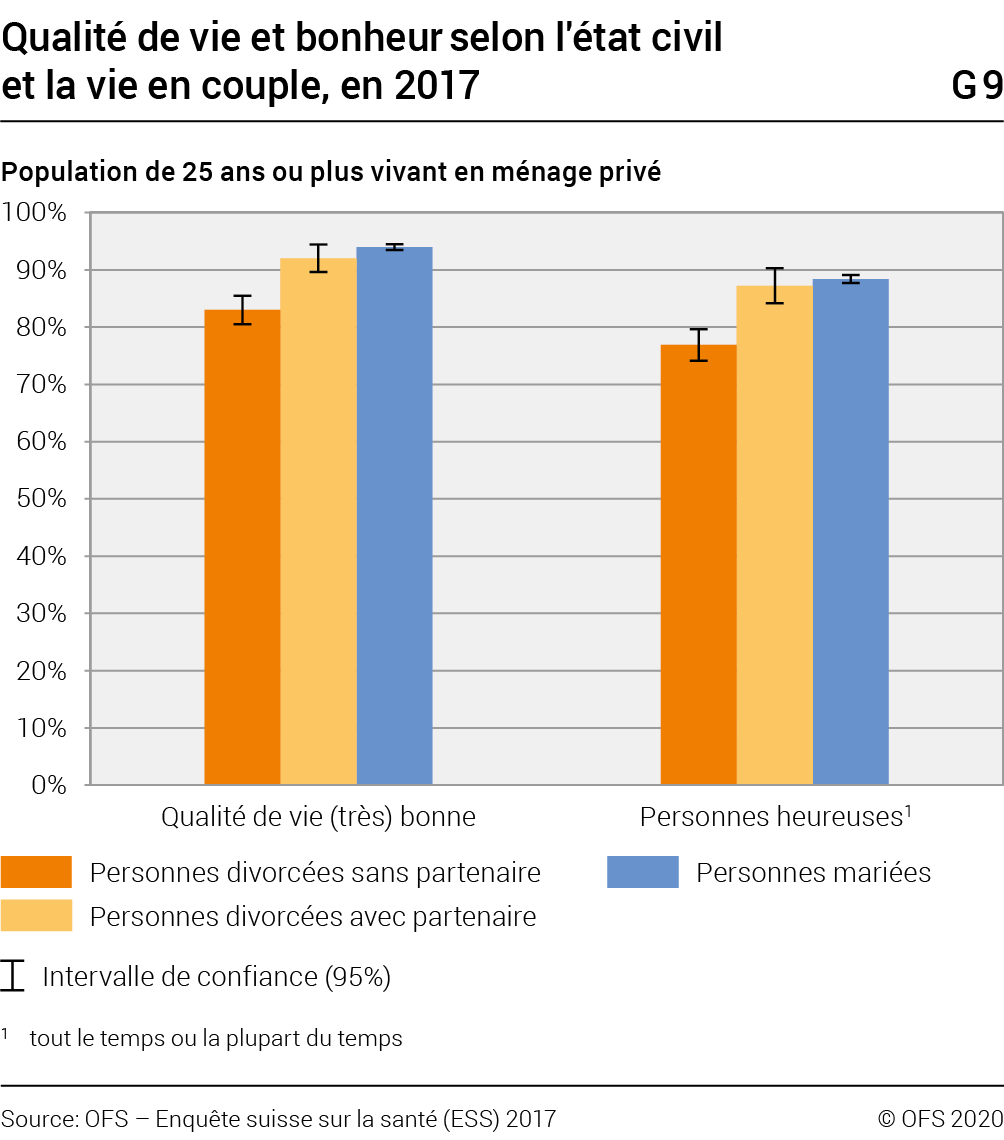

Bien-être psychique

Comme on peut s’y attendre, le bien-être psychique des personnes divorcées sans partenaire est moins bon que celui des personnes divorcées avec partenaire. De manière logique, la vie de couple a une influence sur la qualité de vie, les personnes divorcées sans partenaire n’étant que 83% à estimer leur qualité de vie bonne ou très bonne, contre 92% pour celles avec partenaire.

Les personnes divorcées qui vivent sans partenaire sont également moins nombreuses que celles qui vivent en couple (77% contre 87%) à être tout le temps ou la plupart du temps heureuses.

Une détresse psychologique moyenne ou élevée, qui révèle une probabilité importante de la survenue de troubles psychiques d’une certaine gravité, se manifeste aussi plus fréquemment chez les personnes divorcées sans partenaire (21%) que chez les personnes divorcées vivant en couple (14%).

Plus globalement, et comme pour l’autoévaluation de la santé, les limitations depuis au moins six mois dans les activités de la vie habituelle et le diabète, les valeurs obtenues par les personnes divorcées vivant en couple ne se différencient pas de celles des personnes mariées pour ces trois indicateurs de santé psychique (cf. graphique G9). Ainsi, en matière de santé psychique, des écarts s’observent entre les personnes divorcées vivant sans partenaire et les personnes qui vivent avec un ou une partenaire, qu’elles soient mariées ou divorcées, ce qui vient confirmer l’importance de la vie de couple pour la santé psychique.

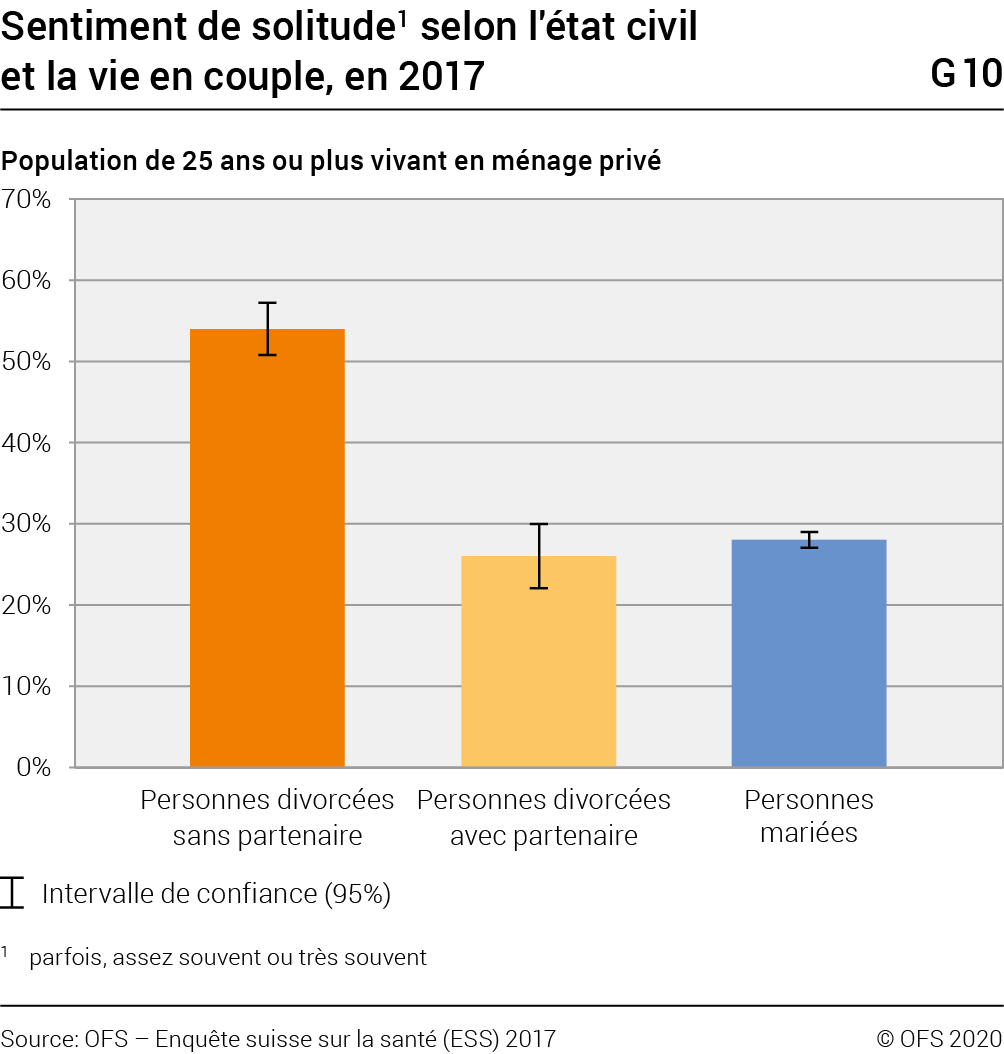

Ressources psychosociales

Sans surprise, le sentiment de solitude est bien plus fréquent chez les personnes divorcées sans partenaire : elles sont deux fois plus nombreuses que les personnes divorcées avec partenaire à se sentir parfois, assez souvent ou très souvent seules (54% contre 26%). La solitude est l’expression subjective d’un manque de ressources sociales ou d’un besoin de contacts sociaux supplémentaires, et survient par exemple quand les relations souhaitées ne correspondent pas à la réalité.

En ce qui concerne deux ressources sociales, les personnes divorcées sans partenaire font état d’une situation moins favorable que celles avec partenaire: elles sont plus nombreuses à ne recevoir qu’un faible soutien social (18% contre 12%) et à ne pas disposer de personnes de confiance à qui parler de leurs problèmes personnels (7% contre 4%). L’absence de soutien social est généralement considérée comme un facteur de risque pour la santé. À l’inverse, le soutien social et l’intégration sociale peuvent diminuer les risques de maladies cardio-vasculaires, de cancers et de maladies infectieuses. La littérature suppose que le soutien social a non seulement un effet direct sur le bien-être mais qu’il se présente comme une sorte «d’amortisseur» pour l’individu confronté à des problèmes.

Ici aussi, comme pour les six indicateurs de santé physique et psychique abordés précédemment, les personnes divorcées vivant avec un ou une partenaire obtiennent les mêmes valeurs que les personnes mariées pour les trois ressources psychosociales décrites ci-dessus (cf. graphique G10). Cette différence entre les personnes divorcées sans partenaire et les personnes mariées ou les personnes divorcées avec partenaire montre bien l’importance de la vie de couple pour disposer de meilleures ressources psychosociales.

Quant au faible sentiment de maîtrise de la vie, qui peut se traduire par une impression de ne pas être en mesure d’en déterminer soi-même le cours, il ne révèle par contre qu’une différence entre les personnes qui sont divorcées et celles qui sont mariées (25% contre 20%). Le sentiment de maîtriser sa vie est une ressource importante qui aide à surmonter les problèmes quotidiens et les crises. Les personnes qui ont l’impression de n’avoir aucune prise sur les événements sont ainsi davantage sujettes aux humeurs dépressives.

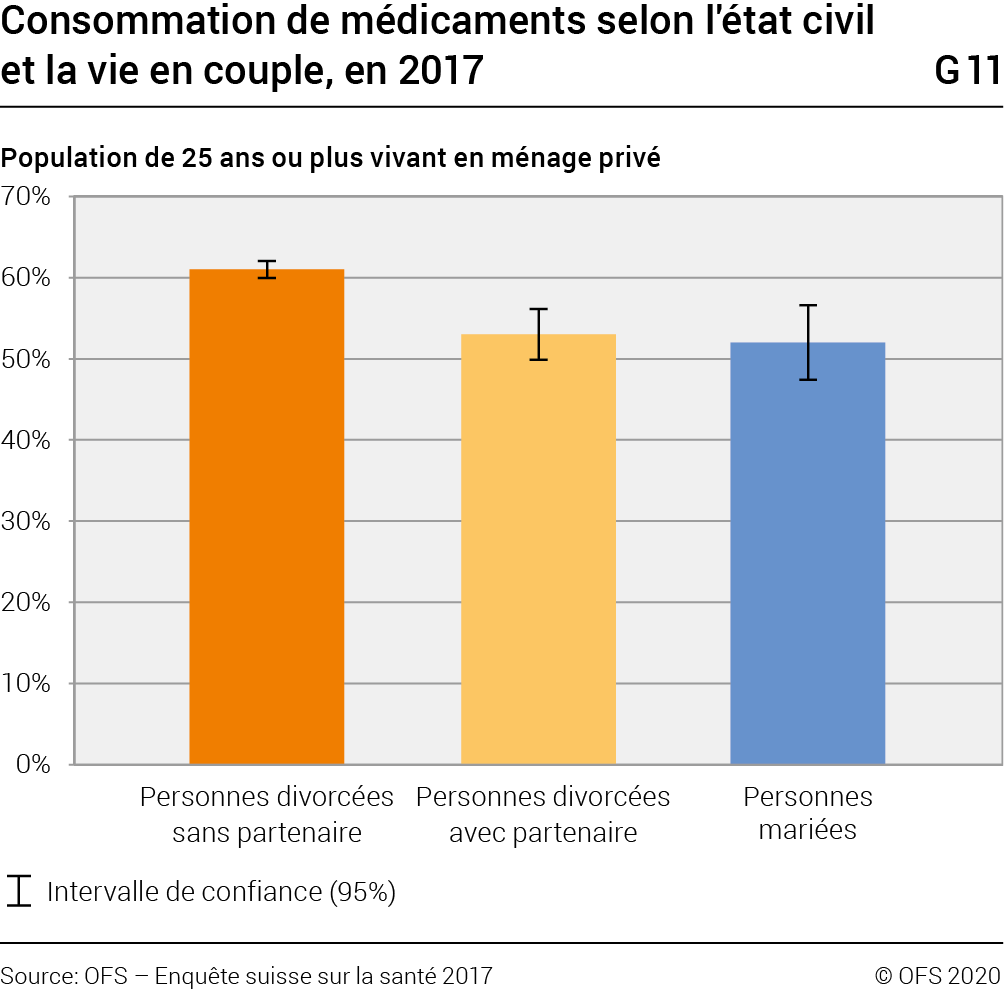

Comportements

La consommation de médicaments est plus fréquente chez les personnes divorcées qui sont sans partenaire que chez les personnes divorcées avec partenaire (61% contre 53%). Là aussi, le fait de vivre en couple joue un rôle important: les personnes vivant avec un partenaire, qu’elles soient divorcées ou mariées, consomment des médicaments dans les mêmes proportions, mais sensiblement moins que les personnes divorcées sans partenaire (cf. graphique G11).

Pour certains autres comportements tels que la consommation de fruits et légumes, la pratique d’une activité physique et la consommation actuelle de tabac, la vie de couple ne semble pas avoir d’influence sur les personnes divorcées: leurs résultats sont comparables, qu’elles vivent ou non avec un ou une partenaire, mais se démarquent par contre de ceux des personnes mariées. Ainsi, les personnes divorcées sont plus nombreuses que celles qui sont mariées à manger des fruits et légumes moins de 5 jours par semaine (12% contre 7%), à ne pas pratiquer d’activité physique la semaine (13% contre 7%), à fumer (31% contre 22%).

L’écart entre les personnes divorcées et les personnes mariées est très net pour la consommation de fruits et légumes moins de 5 jours par semaine et la consommation actuelle de tabac. Il est ainsi bien plus marqué que pour les aspects de la santé physique mentionnés (problème de santé durable, troubles physiques importants, une maladie chronique) ou pour le sentiment de maîtrise de vie comme ressource psychosociale à disposition. L’analyse montre ainsi clairement que les personnes divorcées adoptent plus souvent certains comportements défavorables à la santé comme la faible consommation de fruits et légumes ou la consommation de tabac. D’ailleurs, une personne divorcée sur quatre, avec ou sans partenaire, fume quotidiennement, ce qui n’est le cas que d’une personne mariée sur sept.

Conclusion

À quelques exceptions près, les résultats présentés montrent que parmi les personnes divorcées, celles qui vivent sans partenaire ont une moins bonne santé que celles qui vivent en couple, ce qui confirme les bénéfices de la vie commune pour la santé. Cela est d’autant plus vrai que les personnes divorcées qui vivent avec un ou une partenaire ne se différencient pas vraiment des personnes mariées pour la plupart des aspects de santé considérés ici. La littérature expliquerait les bénéfices de la vie commune pour la santé par de meilleures conditions de vie, un réseau social plus large, ce qui renforce le soutien psychosocial que les partenaires s’apportent mutuellement et tend à favoriser les comportements bénéfiques pour la santé.

Ces résultats montrent que pour analyser le lien entre divorce et santé, il ne suffit pas de considérer l’état civil des personnes concernées, mais il faut tenir compte au moins aussi de la dimension de la vie en couple. D’autres analyses restent cependant nécessaires pour affiner cette relation entre divorce et santé, afin de mieux comprendre l’incidence d’autres éléments tels que la position sociale, par exemple selon le sexe, la situation dans le monde du travail, le parcours professionnel.

Renaud Lieberherr, OFS

Source des données

Cet article s’appuie sur les données de l’enquête suisse sur la santé (ESS) 2017. Cette enquête est réalisée tous les cinq ans depuis 1992. L’enquête de 2017, la sixième du genre, a eu lieu dans le cadre du programme d’enquêtes du recensement de la population. Elle fournit des informations importantes sur l’état de santé de la population, sur les comportements de santé et sur l’utilisation des services de santé. Au total, 22 134 personnes de 15 ans et plus vivant dans un ménage privé ont participé à l’enquête. L’enquête consiste en une interview téléphonique suivie d’un questionnaire écrit papier ou en ligne.

Les analyses portent ici sur les adultes à partir de 25 ans. Concernant le divorce, les seules informations qui existent dans l’enquête suisse sur la santé sont l’état civil des individus et la structure de leur ménage, y compris les relations de parenté entre les divers membres du ménage. Ces deux éléments ont permis d’introduire dans la dimension de l’état civil celle du vivre en couple ou non, et de différencier ainsi les personnes divorcées vivant avec un ou une partenaire des personnes divorcées vivant sans partenaire et des personnes mariées vivant en couple (les quelques cas de personnes mariées vivant sans partenaire ont été exclus de l’analyse), qu’elles vivent toutes par ailleurs avec ou sans enfants. Une deuxième variable a rassemblé ensuite les personnes divorcées, avec ou sans partenaire, face aux personnes mariées. Par commodité, la première catégorisation sera appelée «état civil et vie en couple», et la deuxième «état civil».

Les effets de ces deux variables sur la santé ont été contrôlés au moyen d’analyses statistiques (régressions logistiques) en tenant compte de deux variables explicatives de l’état de santé : le sexe et l’âge (25–44 ans, 45–64 ans, et 65+ ans)

Autorité parentale et garde des enfants

chez les parents séparés ou divorcés

De nombreux couples se séparent après avoir eu des enfants. Lorsque ces enfants sont encore mineurs se pose alors la question de l’attribution de l’autorité parentale et du lieu de vie des enfants. L’autorité parentale conjointe est-elle fréquente? Chez qui vivent les enfants après une séparation? Voici quelques éclairages tirés de l’enquête sur les familles et les générations 2018.

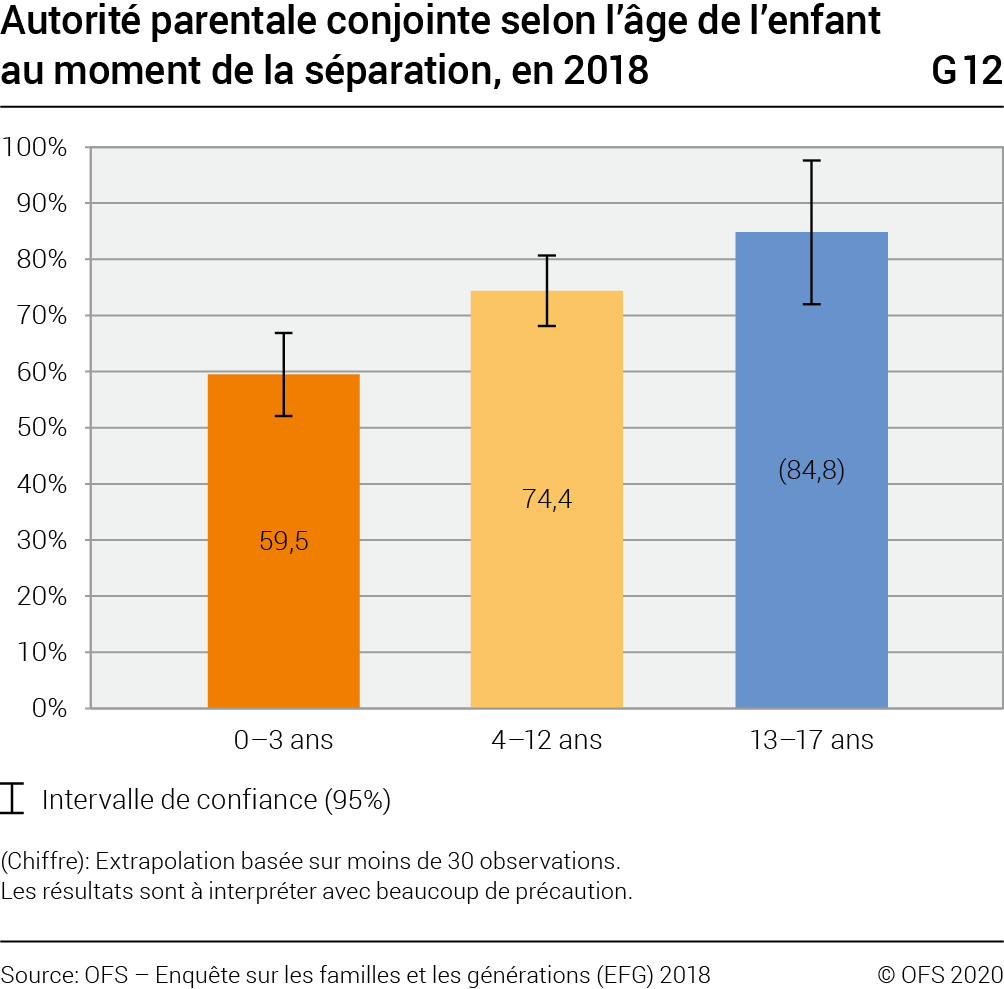

Plus d’une personne sur 10 (13%) ayant au moins un enfant de moins de 18 ans n’est plus en couple avec l’autre parent. Lors d’une séparation, l’autorité parentale est le plus souvent attribuée aux deux parents. 61% des parents séparés ont l’autorité parentale conjointe. Lorsque l’autorité parentale n’a été octroyée qu’à un seul parent, 9 fois sur 10 il s’agit de la mère. Plus les enfants sont jeunes au moment de la séparation et plus il est fréquent que l’autorité parentale ne soit attribuée qu’à un seul parent, alors que l’autorité parentale conjointe devient plus fréquente lorsque les enfants sont plus âgés (cf. graphique G12) La proportion d’autorité conjointe est de 46% dans les cas où l’âge de l’enfant au moment de la séparation n’a pas pu être calculé, la date de la séparation étant manquante. .

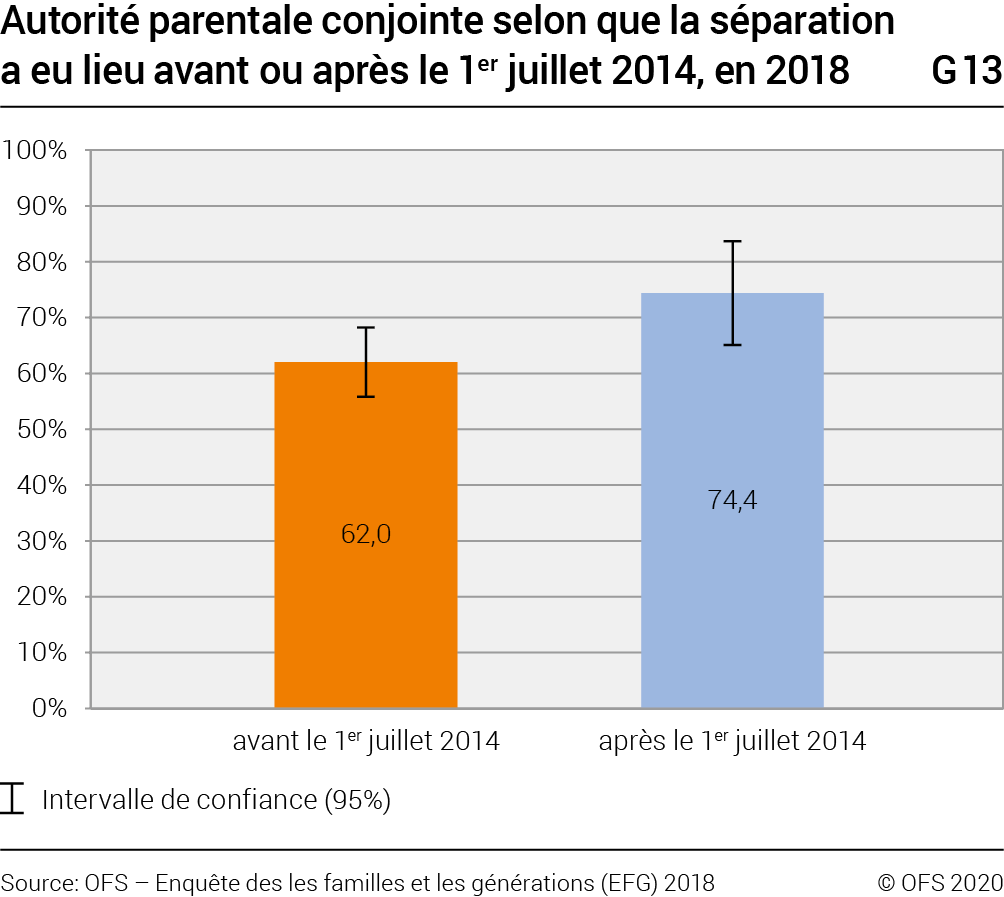

À partir du 1er juillet 2014, la loi a changé et l’autorité parentale conjointe est devenue la règle en cas de divorce des parents. Lorsque les parents ne sont pas mariés, l’autorité parentale conjointe n’est pas automatique, mais peut être demandée par les parents sur la base d’une déclaration commune. On constate que la proportion de parents séparés exerçant une autorité parentale conjointe a un peu augmenté par rapport à la situation antérieure (cf. graphique G13).

Après un divorce ou une séparation, les enfants

habitent le plus souvent chez la mère

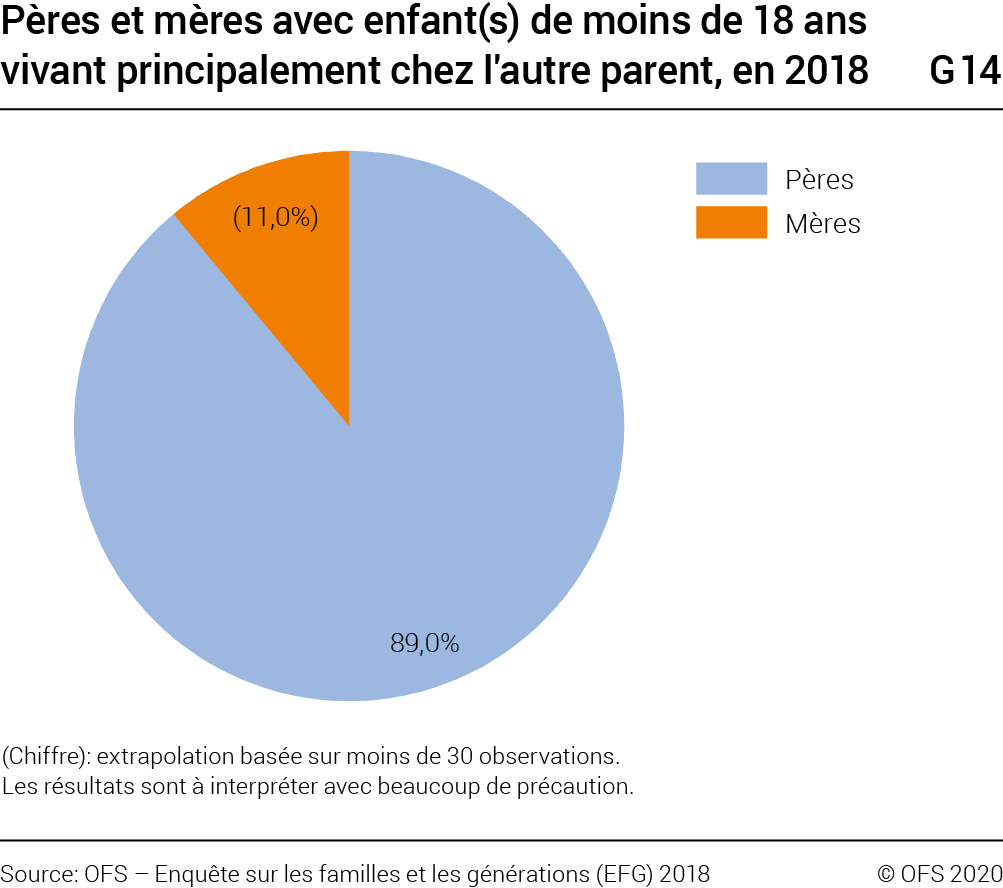

La plupart des enfants dont les parents sont séparés ou divorcés habitent chez leur mère. À la tête des ménages monoparentaux, on dénombre presque six fois plus de mères que de pères.

Par ailleurs, parmi les personnes qui ont des enfants de moins de 18 ans vivant principalement chez l’autre parent Les enfants vivent moins de 4 jours par semaine dans le ménage ou alors pas du tout. , près de 90% sont des hommes contre seulement 10% environ de femmes (cf. graphique G14).

Les enfants plus âgés vivent un peu plus souvent chez le père que les plus jeunes. Quand l’enfant le plus jeune a entre 13 et 17 ans, 85% des personnes dont les enfants vivent surtout chez l’autre parent sont des hommes et 15% des femmes.

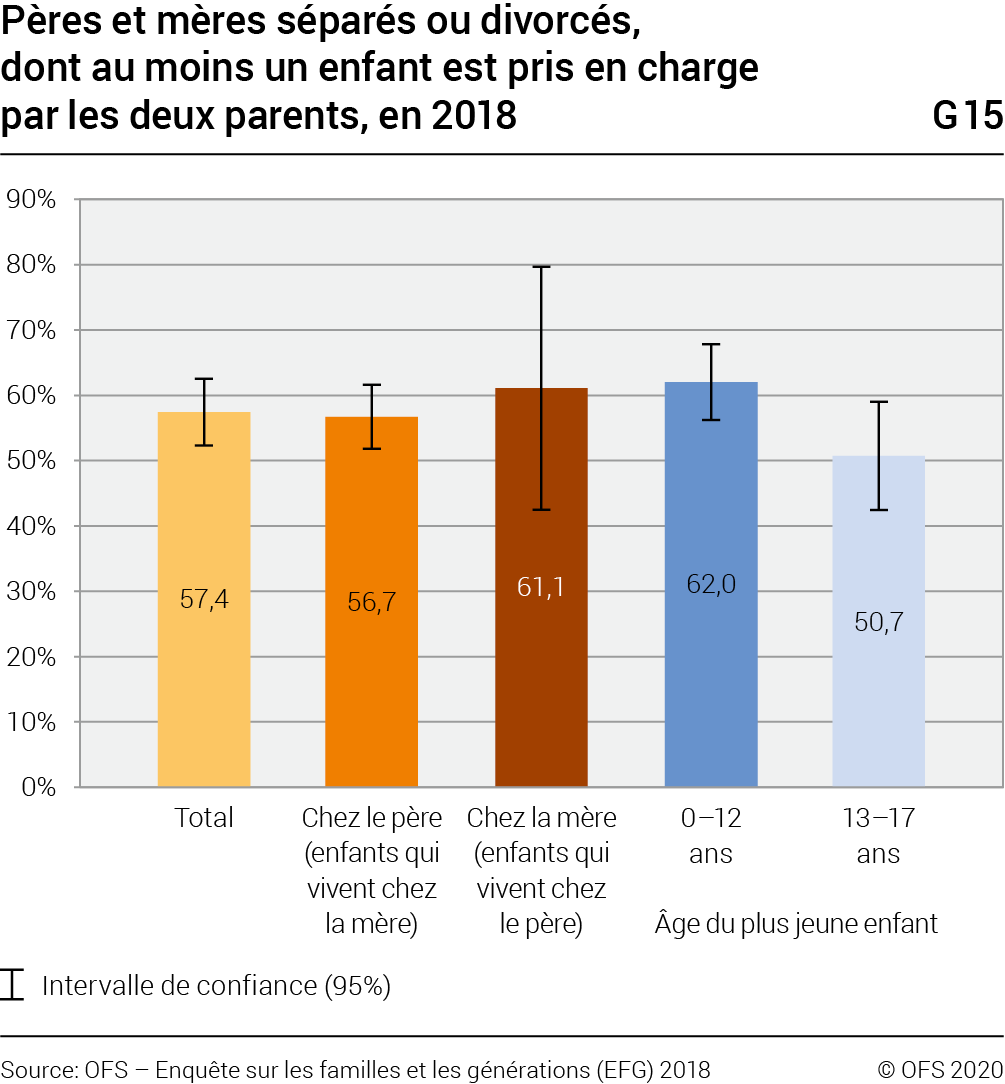

Chez un peu moins de six parents séparés ou divorcés sur dix (57%), un des enfants au moins est également pris en charge par le parent chez qui il ne vit pas la majeure partie du temps ou alors il passe le même temps au domicile de chacun de ses parents.

Les enfants qui vivent au moins 4 jours par semaine chez leur père tendent à passer plus souvent aussi du temps chez leur mère (61%) que les enfants qui habitent au moins 4 jours par semaine chez leur mère n’en passent chez leur père (57%). L’âge des enfants joue là aussi un rôle: lorsque le plus jeune enfant a moins de 13 ans, l’autre parent s’occupe également des enfants dans 62% des cas, contre 51% lorsque le plus jeune a entre 13 et 17 ans (cf. graphique G15).

Même lorsqu’un seul des parents s’occupe des enfants, ceux-ci conservent en général des contacts avec l’autre parent. Un dixième des parents d’enfants de moins de 18 ans vivant principalement chez l’autre parent n’ont plus de contact avec ces enfants sous la forme de visites ou par téléphone, Skype, etc.

Un sixième environ des parents séparés ou divorcés se partagent à peu près équitablement la prise en charge des enfants, et ceux-ci passent environ le même temps chez l’un et chez l’autre Dans le cas où des parents séparés ou divorcés ont plusieurs enfants et que ces enfants ne passent pas tous le même nombre de jours chez le deuxième parent, n’est considéré que l’enfant qui passe le plus de jours chez l’autre parent. Les cas où les enfants ne passent pas tous le même nombre de jours chez l’autre parent sont relativement rares. .

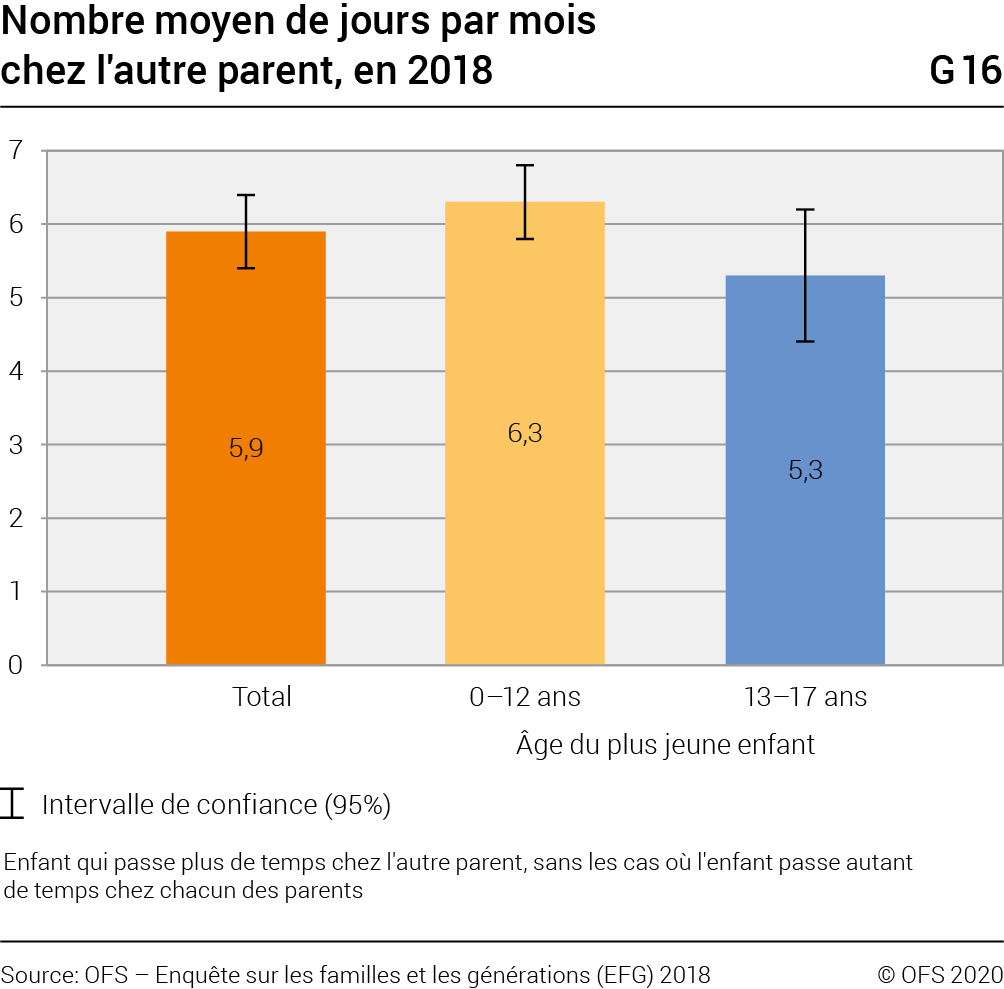

Chez deux cinquièmes des parents, les enfants passent entre 1 et 4 jours par mois chez le deuxième parent (42%) ou bien entre 5 et 12 jours (42% également). En moyenne, les enfants passent 5,9 jours par mois chez le deuxième parent. Il n’y a pas de différence significative à cet égard entre les pères et les mères.

Les enfants plus jeunes passent en moyenne un peu plus de temps chez le deuxième parent que les enfants plus âgés. Lorsque l’enfant le plus jeune a moins de 13 ans, les enfants passent en moyenne 6,3 jours chez le deuxième parent, contre 5,3 jours en moyenne lorsque le plus jeune a entre 13 et 17 ans (cf. graphique G16).

Conclusion

La majorité des parents séparés ou divorcés exercent une autorité parentale conjointe. Lorsqu’un seul des parents détient l’autorité parentale, c’est presque toujours la mère.

Les enfants vivent nettement plus souvent chez la mère que chez le père. Un sixième environ des parents séparés ou divorcés se partagent la garde de manière à peu près équitable. Un peu moins de 10% des parents d’enfants de moins de 18 ans ne vivant pas dans le même ménage n’ont aucun contact avec ces enfants.

Andrea Mosimann et Sylvan Berrut, OFS

Enquêtes sur les familles et les générations 2018

L’enquête sur les familles et les générations porte sur la population résidante permanente âgée de 15 à 79 ans vivant dans des ménages privés. Il s’agit d’une enquête par échantillonnage réalisée à l’aide d’interviews téléphoniques assistées par ordinateur (CATI), suivies de questionnaires complémentaires en ligne ou sur papier. Elle est réalisée tous les cinq ans depuis 2013. En 2018, 16 815 personnes y ont participé.

Le nombre de personnes divorcées ou séparées ayant des enfants mineurs est relativement faible dans l’échantillon, ce qui limite les possibilités d’analyses et explique la grandeur des intervalles de confiance des résultats présentés ici.

Divorce et pauvreté

Lorsqu’un couple avec enfant(s) se sépare, l’un des deux parents est généralement astreint à verser une pension alimentaire. Nous allons étudier ci-après ce qui distingue les ménages recevant des pensions alimentaires de ceux versant des pensions alimentaires. Quelle est leur composition? Quelles sont leur situation financière et leurs conditions de vie? Quel est leur degré de satisfaction par rapport à leur situation?

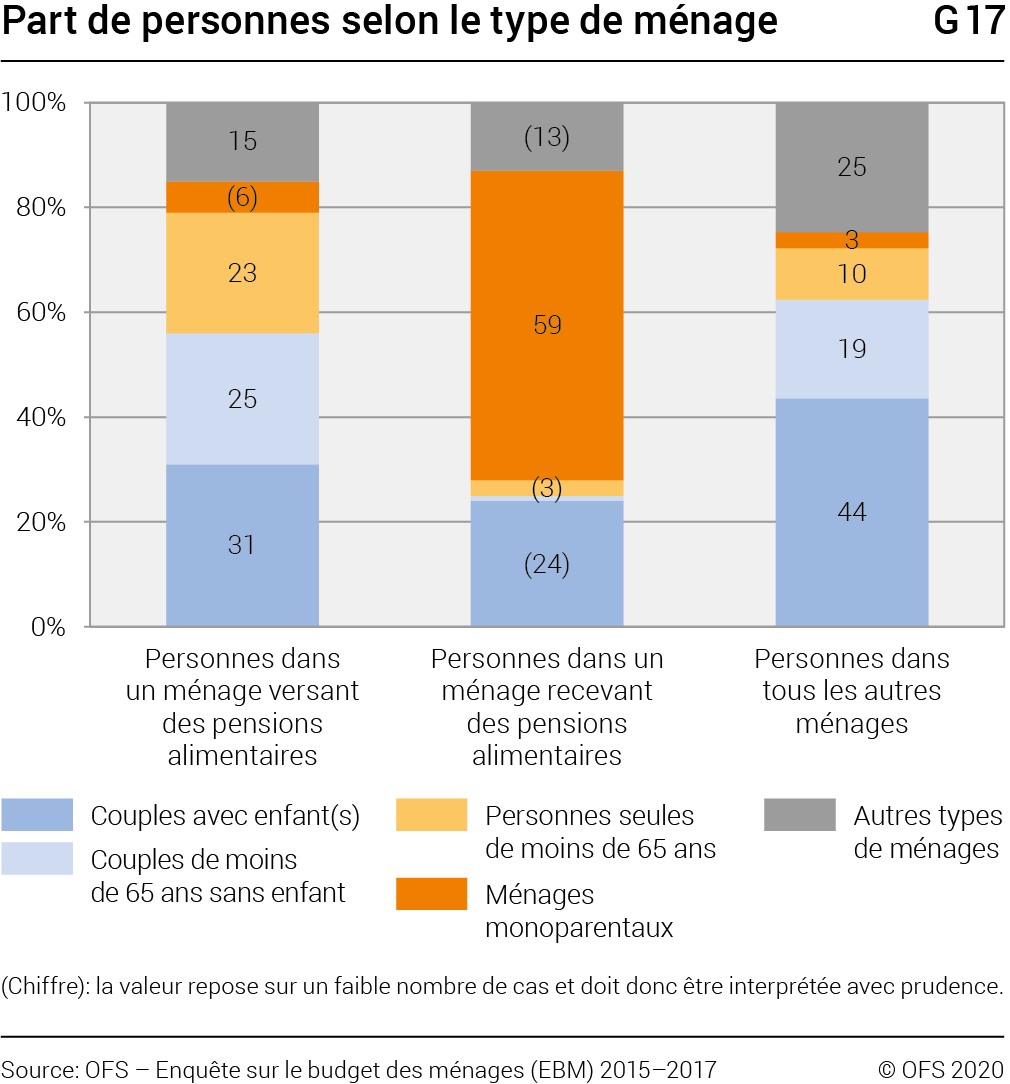

Seule une petite partie (3,4%) des personnes résidant en Suisse vivent dans un ménage versant une pension alimentaire à un autre ménage. Elles se répartissent à parts à peu près égales entre personnes de moins de 65 ans vivant seules, personnes de moins de 65 ans vivant en couple sans enfant, personnes vivant en couple avec enfant(s) de moins de 25 ans et personnes vivant dans les types de ménages restants (cf. graphique G17) Sont réputées enfants toutes les personnes âgées de 0 à 24 ans vivant dans le même ménage que leur père et/ou leur mère. L’attribution des enfants à un ménage se fonde sur les indications fournies par les personnes adultes (indépendamment de l’autorité parentale). Les enfants ou partenaires n’appartenant pas au ménage considéré ne sont pas pris en compte pour déterminer le type de ménage. . La taille moyenne de ces ménages est de 1,9 personne. Les personnes vivant seules qui s’acquittent d’une pension alimentaire sont en règle générale de sexe masculin (à 96%).

Les ménages recevant des pensions alimentaires représentent 3,7% de la population. La majeure partie de ces personnes (59%) vivent dans des ménages de parents seuls avec des enfants de moins de 25 ans. La taille moyenne des ménages recevant des pensions alimentaires est de 2,6 personnes. La personne de référence dans ces ménages monoparentaux (adulte gagnant la majeure partie du revenu du ménage) est dans 97,5% des cas de sexe féminin. Les ménages monoparentaux n’ont cependant pas toujours droit à une pension alimentaire: en réalité, moins de la moitié d’entre eux (44%) bénéficient de ce type d’aide.

Cette analyse utilise les données de l’Enquête sur les budgets des ménages (EBM, données regroupées sur trois ans) et de l’Enquête sur les revenus et les conditions de vie (SILC). Les deux enquêtes recensent les composantes du revenu des ménages ainsi que les dépenses obligatoires, parmi lesquelles le versement de pensions alimentaires. Les informations concernant le versement ou la réception de pensions alimentaires sont disponibles au niveau des ménages, ce qui signifie qu’il s’agit d’analyses portant sur les personnes vivant dans les ménages considérés. Il n’est pas possible de distinguer entre les pensions versées pour les enfants ou pour les ex-partenaires.

Les rares ménages qui touchent et versent à la fois une pension alimentaire ne sont pas considérés.

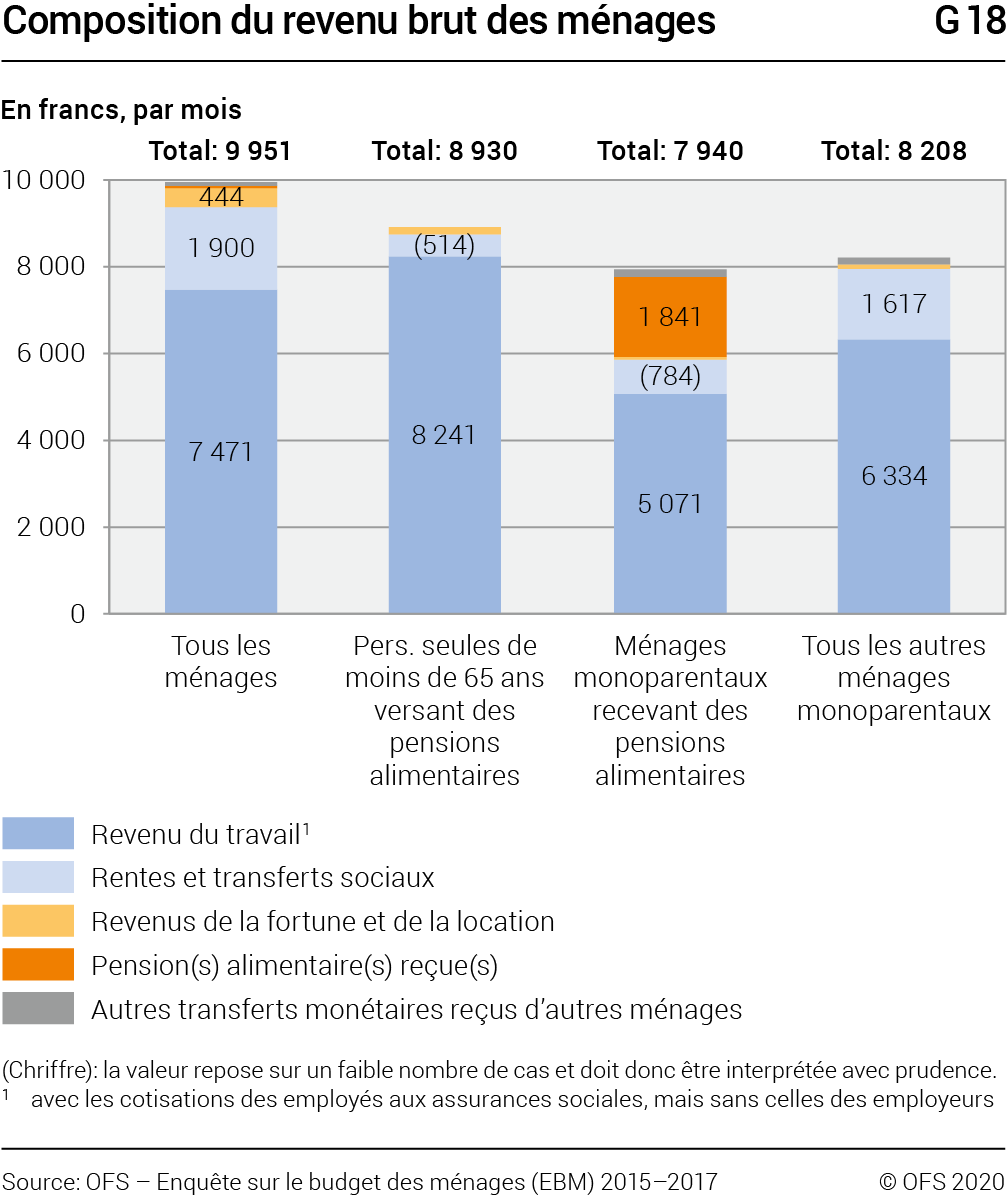

Revenus

Les revenus des ménages qui versent ou qui touchent une pension alimentaire diffèrent tant en termes de montants que de composition. Pour faciliter les comparaisons, la présente analyse se limite à la présentation de trois types de ménages spécifiques: les ménages monoparentaux recevant une pension alimentaire, ceux qui n’en reçoivent pas et les personnes seules de moins de 65 ans versant une pension alimentaire (cf. graphique G18). Le revenu mensuel brut des ménages monoparentaux touchant une pension alimentaire (7940 francs en moyenne) est inférieur à celui des ménages qui n’en touchent pas (8208 francs) et inférieur aussi à celui des personnes seules de moins de 65 ans versant une pension alimentaire (8930 francs). Ce dernier montant s’entend avant déduction des pensions alimentaires versées.

Après déduction des dépenses obligatoires, qui comprennent non seulement les pensions alimentaires, mais aussi les contributions aux assurances sociales, les impôts et les primes de l’assurance maladie obligatoire, il reste aux personnes seules versant des pensions alimentaires quelque 4500 francs par mois. Les ménages monoparentaux qui touchent une pension alimentaire disposent quant à eux d’environ 6250 francs, qui doivent suffire à 2,7 personnes en moyenne. Avoisinant 3600 francs, le revenu disponible équivalent des personnes vivant dans un ménage monoparental est inférieur à celui des personnes seules versant une pension alimentaire (4500 francs) Un ménage de trois personnes n’a pas besoin d’un revenu trois fois supérieur à celui d’une personne seule pour bénéficier du même niveau de vie. Le revenu disponible équivalent tient compte de la taille et de la composition du ménage, en pondérant ce revenu en fonction des personnes qui composent ce ménage: on attribue un poids de 1,0 à la personne la plus âgée, de 0,5 aux personnes de 14 ans et de 0,3 aux enfants de moins de 14 ans (échelle OCDE modifiée). La taille équivalente du ménage correspond à la somme des poids attribués aux personnes. Grâce à cette méthode, il est plus facile de comparer les revenus de personnes vivant dans des ménages de tailles différentes. .

Si le revenu des personnes seules versant une pension alimentaire provient essentiellement d’une activité lucrative (92% du revenu brut), l’activité lucrative ne représente que 64% du revenu des personnes vivant dans un ménage monoparental recevant des pensions alimentaires. Le montant moyen des pensions alimentaires reçues par ces ménages se monte à 1841 francs, ce qui correspond à un quart ou presque du revenu brut du ménage.

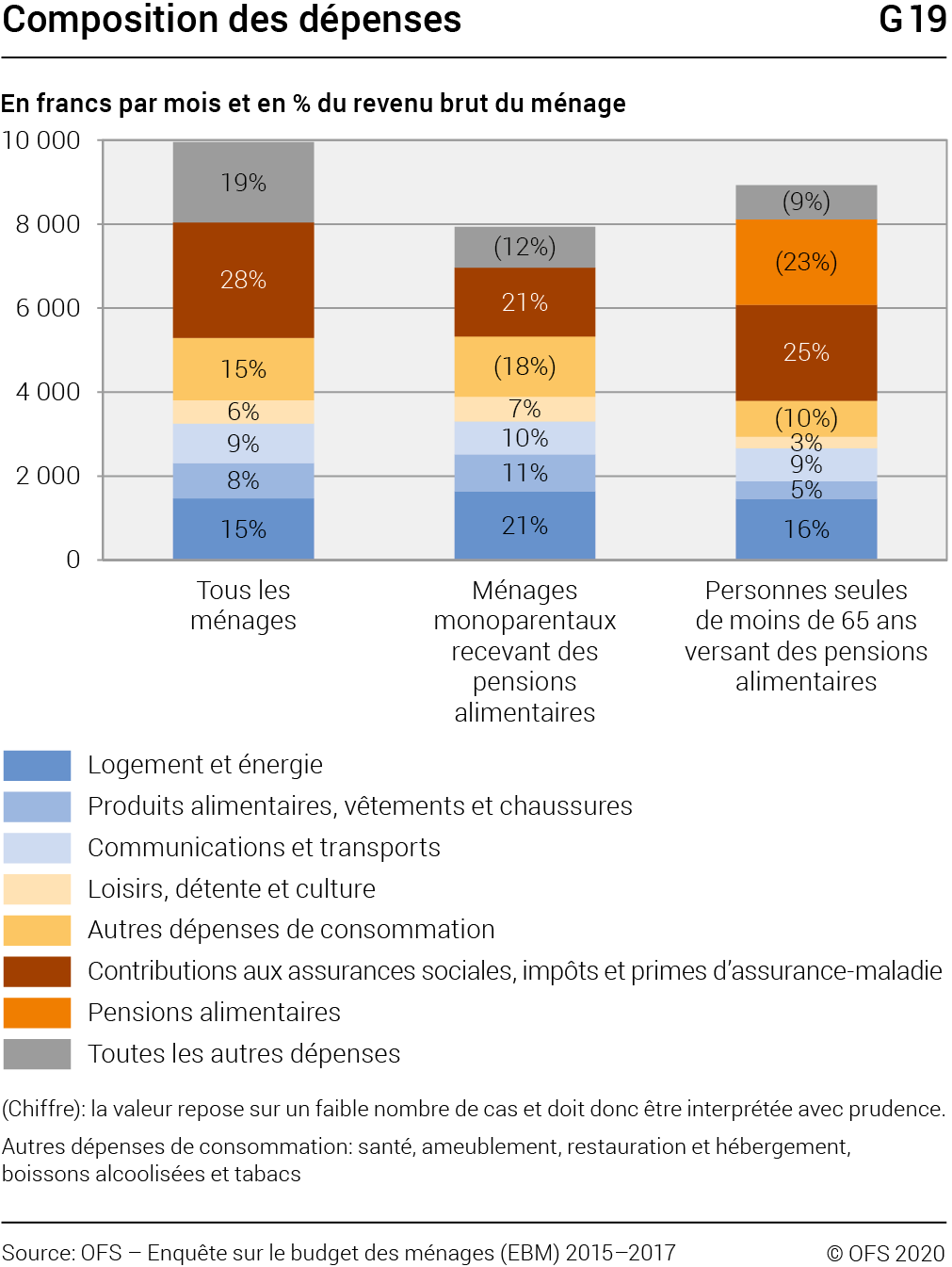

Dépenses

Les ménages versant ou recevant des pensions alimentaires ne se distinguent pas uniquement par leurs revenus, mais aussi par leurs dépenses. Le graphique G19 montre que les ménages monoparentaux qui touchent une pension alimentaire consacrent presque un tiers de leur revenu brut aux postes logement, alimentation et vêtements. Par ailleurs, 10% vont aux communications et aux transports et 7% aux loisirs, à la détente et à la culture; 18% sont alloués aux autres dépenses de consommation (santé, ameublement, restauration et hébergement, boissons alcoolisées, tabacs, etc.) et 21% aux dépenses obligatoires telles qu’impôts, contributions aux assurances sociales et primes d’assurances maladie (assurance de base). Le poste restant, «Toutes les autres dépenses», comprend les autres taxes, redevances, primes d’assurance, plans d’épargne (pilier 3a, par ex) ainsi que les transferts vers d’autres ménages (hors pensions alimentaires). Ce poste représente environ 12% du revenu brut.

Chez les personnes seules versant une pension alimentaire, le logement et les dépenses de consommation occupent une place moindre dans le budget. Ces personnes consacrent environ un cinquième de leur revenu brut au logement, à l’alimentation et aux vêtements, et un autre cinquième à toutes les autres dépenses de consommation. Par rapport aux ménages monoparentaux, leurs dépenses sous forme de contributions aux assurances sociales, d’impôts et de primes d’assurances maladie représentent une plus grande partie du budget (25%). De plus, avec 23% (ou 2041 francs en moyenne), les pensions alimentaires pèsent lourd dans les comptes.

Pauvreté et privations matérielles

Une séparation entraîne en règle générale une augmentation des frais pour toutes les parties concernées. Un revenu qui était suffisant pour le ménage commun avant la séparation peut ensuite ne plus suffire à financer les deux ménages. Le montant des pensions alimentaires n’est pas fixé uniquement en fonction des besoins de l’ayant droit, mais tient également compte des possibilités de la partie astreinte au versement. Si celle-ci vit déjà en dessous du minimum de subsistance, elle ne paie en principe pas de pension. Le déficit éventuel est alors à la charge du ménage qui a droit aux pensions. Lorsque la situation économique de la personne astreinte aux versements change, le montant de la pension n’est cependant pas automatiquement adapté et il n’est alors pas exclu qu’elle se trouve face à des difficultés financières.

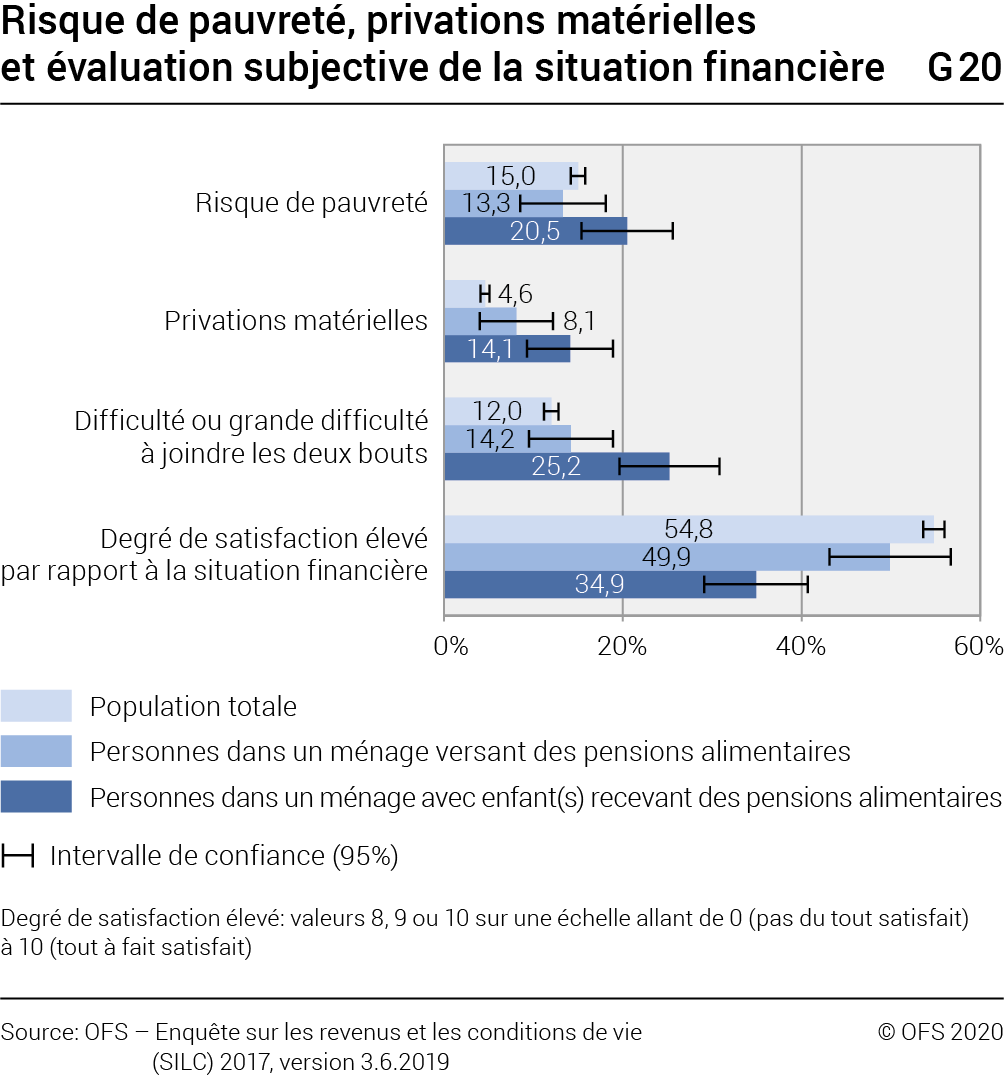

Sur la base des chiffres recueillis dans le cadre de notre étude, ce n’est que rarement le cas (cf. graphique G20): les personnes versant une pension alimentaire risquent en général moins de basculer dans la pauvreté que celles vivant dans un ménage avec enfants et recevant une pension alimentaire (13,3% contre 20,5%) Du fait du petit nombre de cas considérés dans l’enquête SILC, on distingue ici uniquement les ménages qui versent une pension alimentaire (quel que soit le type de ménage) des ménages avec enfants qui touchent une pension. . Elles endurent par ailleurs moins souvent des privations matérielles (8,1%) que les ménages avec enfants recevant des pensions alimentaires (14,1%) et, selon leur propre appréciation, elles éprouvent plus rarement des difficultés à joindre les deux bouts (14,2% contre 25,2%).

Cette situation se retrouve également dans la satisfaction subjective des personnes quant à la situation financière du ménage. Chez les personnes versant des pensions alimentaires, la part de celles qui sont très satisfaites ne diffère pas de manière significative de la population totale (49,9% contre 54,8%). Parmi les ménages avec enfants recevant une pension alimentaire, seule une personne sur trois déclare une satisfaction élevée par rapport à la situation financière du ménage.

Indicateurs de pauvreté

Sont réputées à risque de pauvreté les personnes dont le revenu est inférieur au seuil de risque de pauvreté, fixé à 60% de la médiane du revenu disponible équivalent.

Est considérée comme privation matérielle l’absence, pour des raisons financières, d’au moins trois éléments parmi les neuf suivants, définis au niveau européen: être en mesure de faire face, dans un délai d’un mois, à une dépense imprévue d’environ 2500 francs; pouvoir s’offrir chaque année une semaine de vacances hors de son domicile; ne pas avoir d’arriérés de paiement; pouvoir s’offrir un repas de viande ou de poisson (ou équivalent végétarien) tous les deux jours; être en mesure de chauffer convenablement son logement; avoir accès à une machine à laver; posséder un téléviseur couleur, un téléphone ou une voiture.

Capacité à joindre les deux bouts: «En tenant compte du revenu total de votre ménage, comment arrivez-vous à joindre les deux bouts à la fin du mois, c’est-à-dire comment réussissez-vous à payer les dépenses habituelles nécessaires? Diriez-vous que c’est... (1) très difficile; (2) difficile; (3) plutôt difficile; (4) assez facile; (5) facile; (6) très facile?»

Bien-être subjectif et relations sociales

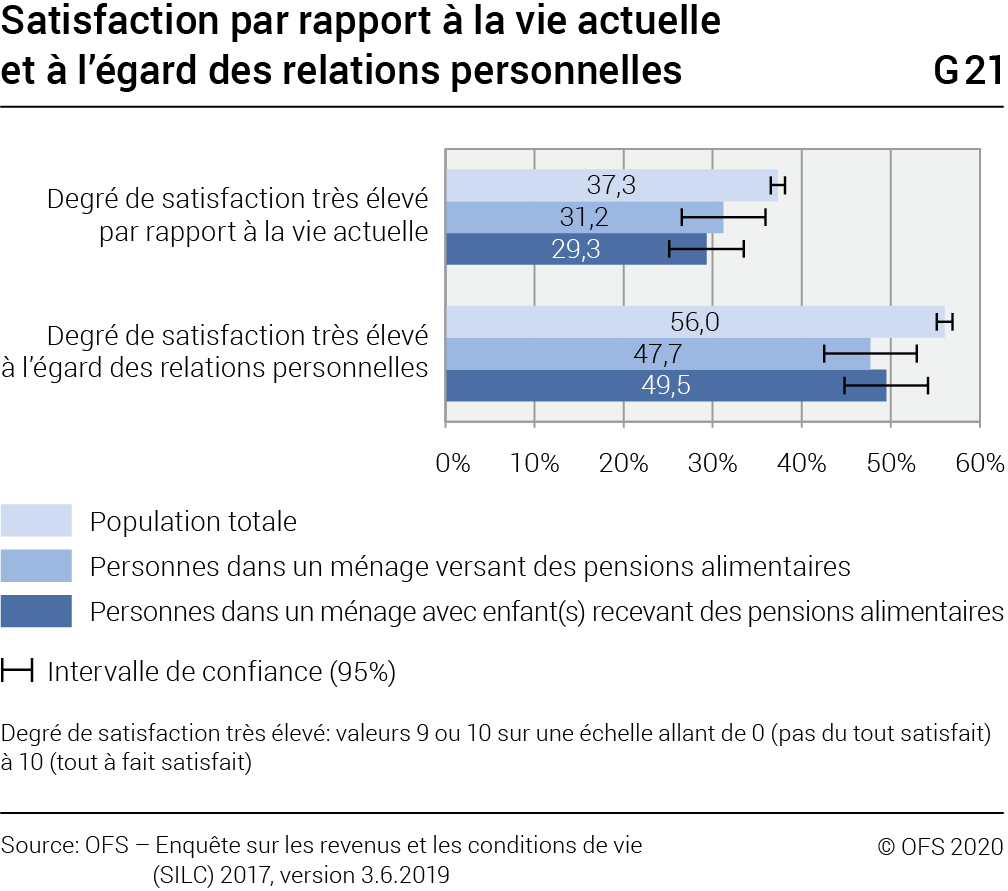

Les personnes vivant dans un ménage versant ou recevant des pensions alimentaires sont moins satisfaites de leur vie actuelle que l’ensemble de la population: si 37% des personnes résidant en Suisse déclarent être très satisfaites de leur vie actuelle, ce n’est le cas que de 31% des personnes vivant dans un ménage versant des pensions alimentaires. Parmi les personnes vivant dans un ménage avec enfants et recevant une pension alimentaire, la proportion est encore un peu plus faible, soit 29,3% (cf. graphique G21). Dans les deux groupes, la part de personnes très satisfaites de leurs relations personnelles (famille, amis, collègues, etc.) est également nettement plus faible que dans l'ensemble de la population.

Conclusion

Les pensions alimentaires représentent une part considérable du budget, tant pour les ménages qui en versent une que pour ceux qui en reçoivent une. Malgré cela, les personnes vivant dans un ménage versant des pensions alimentaires sont en général moins fréquemment à risque de pauvreté et subissent plus rarement des privations matérielles que les personnes vivant dans un ménage avec enfants qui reçoit des pensions alimentaires. Ces dernières ont aussi plus souvent des difficultés à joindre les deux bouts.

Martina Guggisberg, Ueli Oetliker, Stéphane Fleury, OFS

Situation des personnes divorcées

sur le marché du travail

Un divorce ou la dissolution d’un partenariat peut, selon la situation personnelle et financière, induire des changements dans l’activité professionnelle, une adaptation du taux d’occupation ou une modification des conditions de travail. La présente analyse examine la situation sur le marché du travail des personnes divorcées par rapport à celle des personnes mariées, indépendamment du temps écoulé depuis le divorce. On observe des différences considérables en la matière entre les femmes mariées et les femmes divorcées. Les résultats se fondent sur l’Enquête suisse sur la population active (ESPA).

Participation au marché du travail et chômage

au sens du BIT

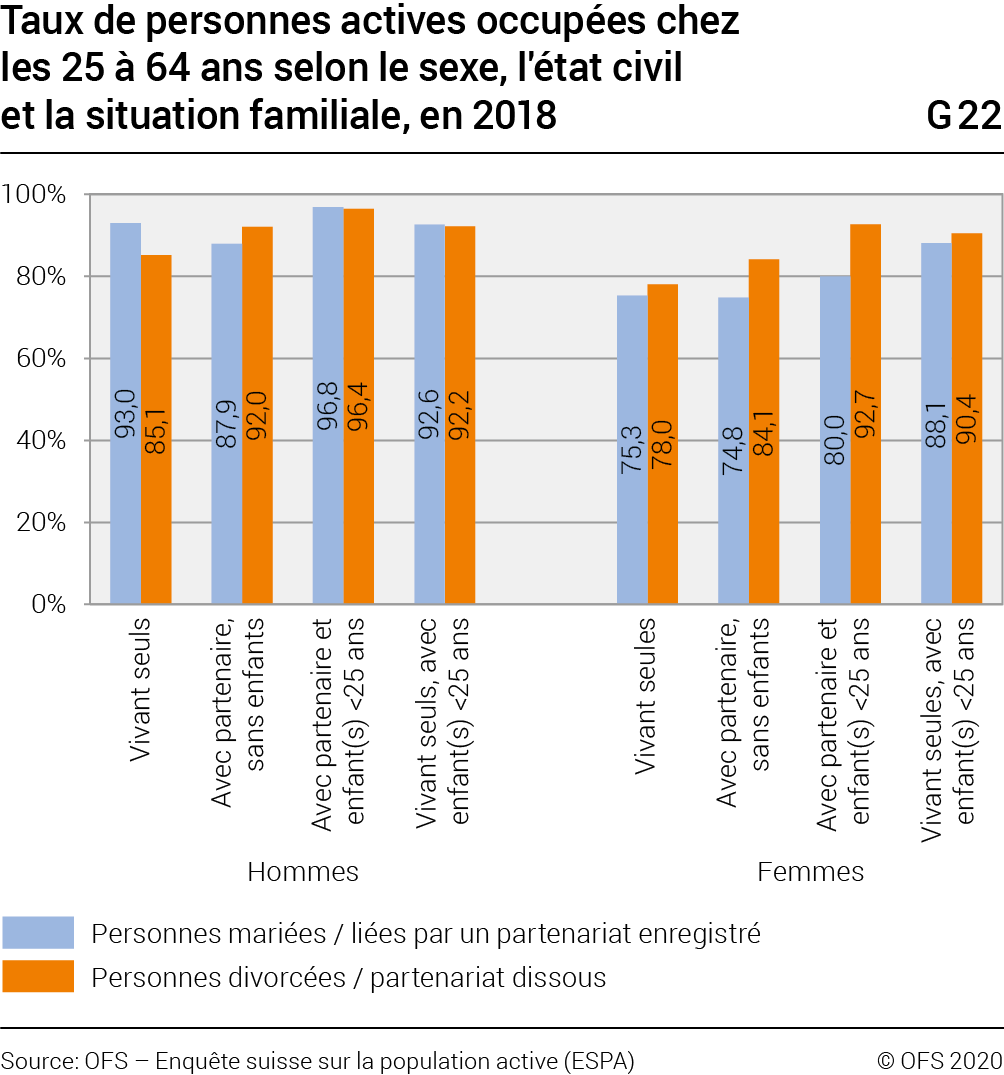

Les femmes divorcées âgées de 25 à 64 ans participent davantage au marché du travail que les femmes mariées de la même tranche d’âge. En 2018, 80,3% des femmes divorcées étaient actives occupées, contre 73,9% des femmes mariées. Le terme «marié(e)» s’applique aussi bien aux personnes mariées qu’à celles liées par un partenariat enregistré; celui de «divorcé(e)» englobe les personnes divorcées et celles dont le partenariat a été dissous. La présente analyse porte exclusivement sur ces deux états civils. Elle prend en compte uniquement la population âgée de 25 à 64 ans. C’est chez les femmes vivant en ménage avec un partenaire et un/des enfant(s) de moins de 25 ans que la différence est la plus marquée (femmes mariées: 80,0%, divorcées: 92,7%). Elles sont suivies des femmes vivant avec un partenaire, mais sans enfant(s) de moins de 25 ans (femmes mariées: 74,8%; divorcées: 84,1%) et des femmes vivant seules (femmes mariées: 75,3%, divorcées: 78,0%; cf. graphique G22). Du côté des hommes, cela dépend de leur situation familiale: alors que les hommes mariés et vivant seuls exercent plus souvent une activité professionnelle que les hommes divorcés vivant seuls (93,0% contre 85,1%), c’est l’inverse pour les hommes vivant avec partenaire, mais sans enfants (divorcés: 92,0%; mariés 87,9%).

Outre le fait que les femmes divorcées participent davantage au marché du travail que les femmes mariées, elles tendent à être davantage touchées par le chômage. Sur l’ensemble de la période allant de 2016 à 2018, le taux de chômage au sens du BIT mesuré parmi les femmes divorcées était de 5,5%, contre 4,9% chez les femmes mariées. Chez les hommes, les taux correspondants sont de 5,6% et de 3,6%.

Taux d’occupation

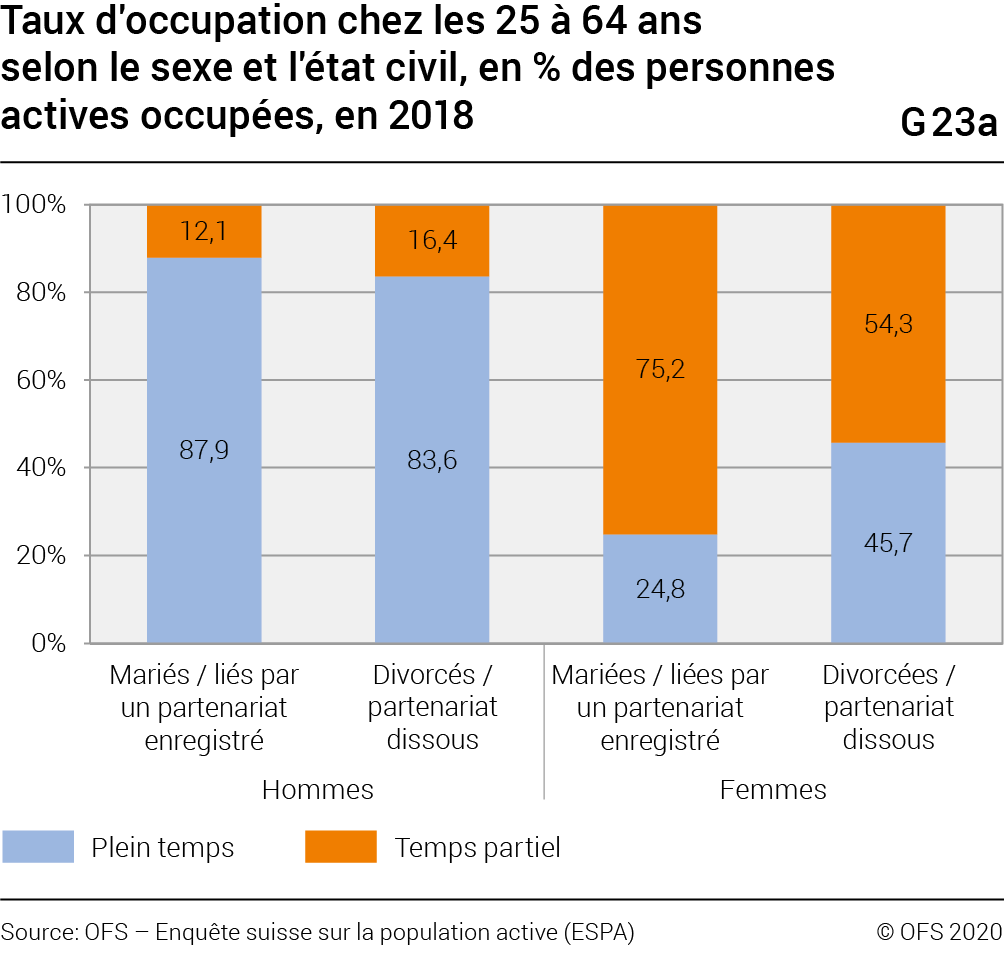

Les répercussions du divorce sur le taux d’occupation moyen varient selon le sexe taux d’occupation moyen de toutes les personnes actives occupées (à temps plein ou à temps partiel) . Par rapport aux femmes mariées, les femmes divorcées affichent un taux d’occupation plus élevé (77% contre 60% en moyenne), ce qui s’explique par la plus forte proportion de femmes divorcées travaillant à plein temps: en 2018, 24,8% des femmes mariées et 45,7% des femmes divorcées travaillaient à plein temps (cf. graphique G23a).

Chez les hommes divorcés, le taux d’occupation moyen est un peu plus faible que chez les hommes mariés (92% contre 95%). Les hommes divorcés travaillent ainsi plus souvent à temps partiel que les hommes mariés (16,4% contre 12,1%).

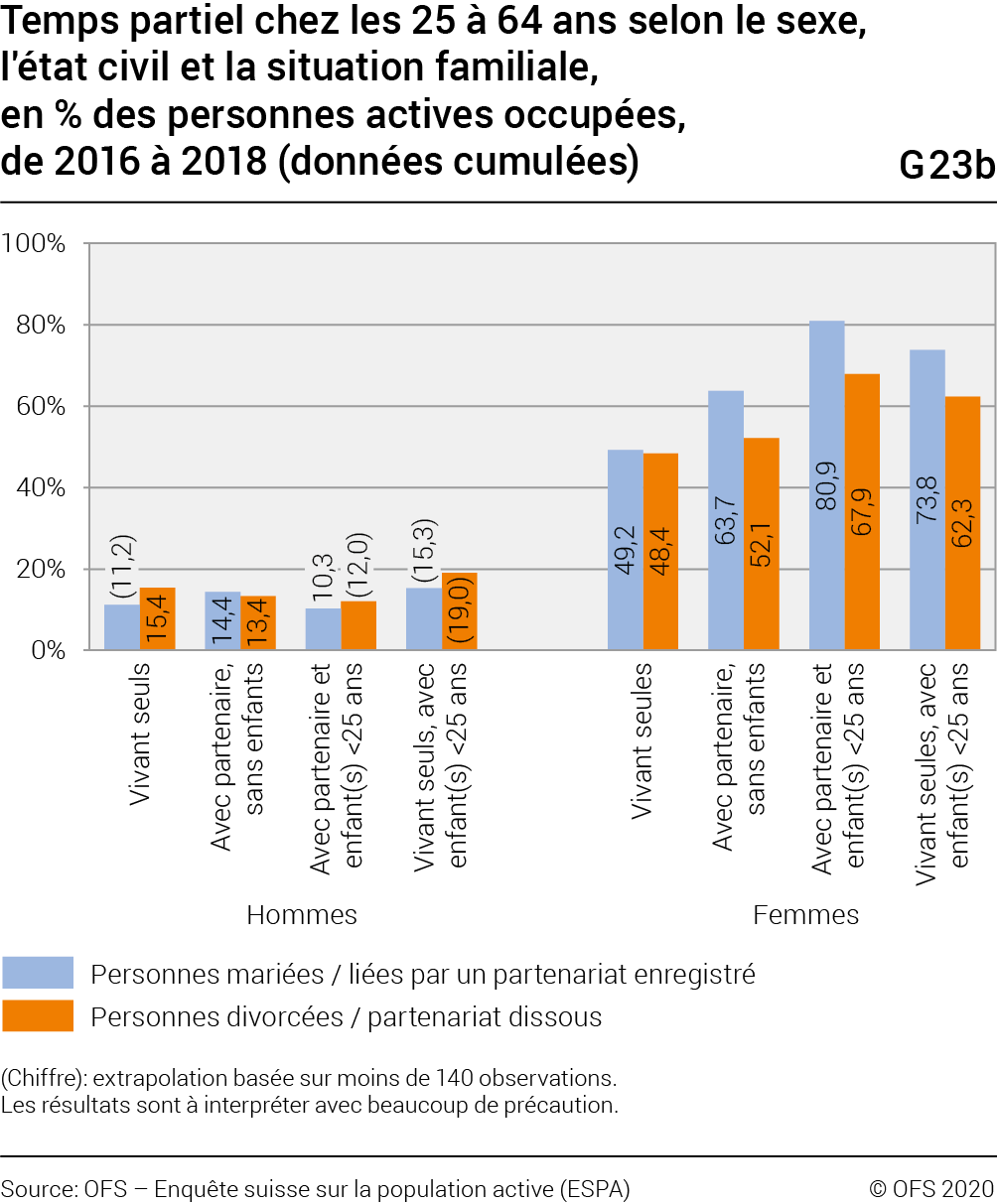

Selon la situation familiale, les différences les plus marquées en termes de travail à temps partiel se mesurent chez les femmes avec partenaire et enfant(s) de moins de 25 ans. Si 80,9% des femmes mariées travaillaient à temps partiel sur l’ensemble de la période allant de 2016 à 2018, cette proportion n’était que de 67,9% chez les femmes divorcées (cf. graphique G23b).

Toutes les personnes travaillant à temps partiel ne le font pas forcément au taux d’occupation souhaité. Les personnes en sous-emploi comprennent celles qui travaillent à temps partiel, mais aimeraient travailler davantage et qui seraient prêtes à assumer un taux d’occupation plus élevé dans les trois mois. Les femmes divorcées sont plus rarement en sous-emploi que les femmes mariées: leur taux de sous-emploi taux de sous-emploi: nombre de personnes en sous-emploi divisé par le nombre de personnes actives s’élève à 12,3% contre 14,1%. On observe l’inverse chez les hommes (hommes mariés: 2,6%; divorcés: 4,0%).

Horaires de travail atypiques

Indépendamment du sexe, les horaires de travail atypiques (travail le soir, la nuit ou le week-end) sont plus répandus parmi les personnes divorcées que parmi les personnes mariées (exceptions: travail le soir chez les hommes). Le cas de figure le plus fréquent est le travail du samedi, une réalité pour 25,6% des femmes divorcées et 18,5% des hommes divorcés (femmes mariées: 21,0%; hommes mariés: 17,2%).

Les différences sont moins marquées entre personnes mariées ou divorcées pour ce qui touche au travail effectué le soir: 19,3% des femmes divorcées et 16,2% des hommes divorcés travaillent régulièrement le soir, contre 17,7% des femmes mariées et 16,5% des hommes mariés.

Un homme sur dix environ travaille régulièrement le dimanche, indépendamment de son état civil. Le travail du dimanche est légèrement plus fréquent chez les femmes, en particulier chez les femmes divorcées (12,1% contre 10,6% pour les femmes mariées).

Le travail de nuit, enfin, est plus courant chez les hommes divorcés que chez les femmes divorcées (6,8% contre 4,4%). Chez les personnes mariées, les parts correspondantes sont de 6,2% pour les hommes et de 3,6% pour les femmes.

Horaires flexibles

Parallèlement à la plus grande incidence des horaires atypiques parmi les personnes divorcées, ces dernières bénéficient légèrement moins souvent d’horaires flexibles que les personnes mariées: 49,3% des hommes divorcés et 52,1% des hommes mariés bénéficient de ce type d’horaires. Côté féminin, c’est le cas de 36,9% des femmes divorcées et de 38,9% des femmes mariées.

Travail à domicile

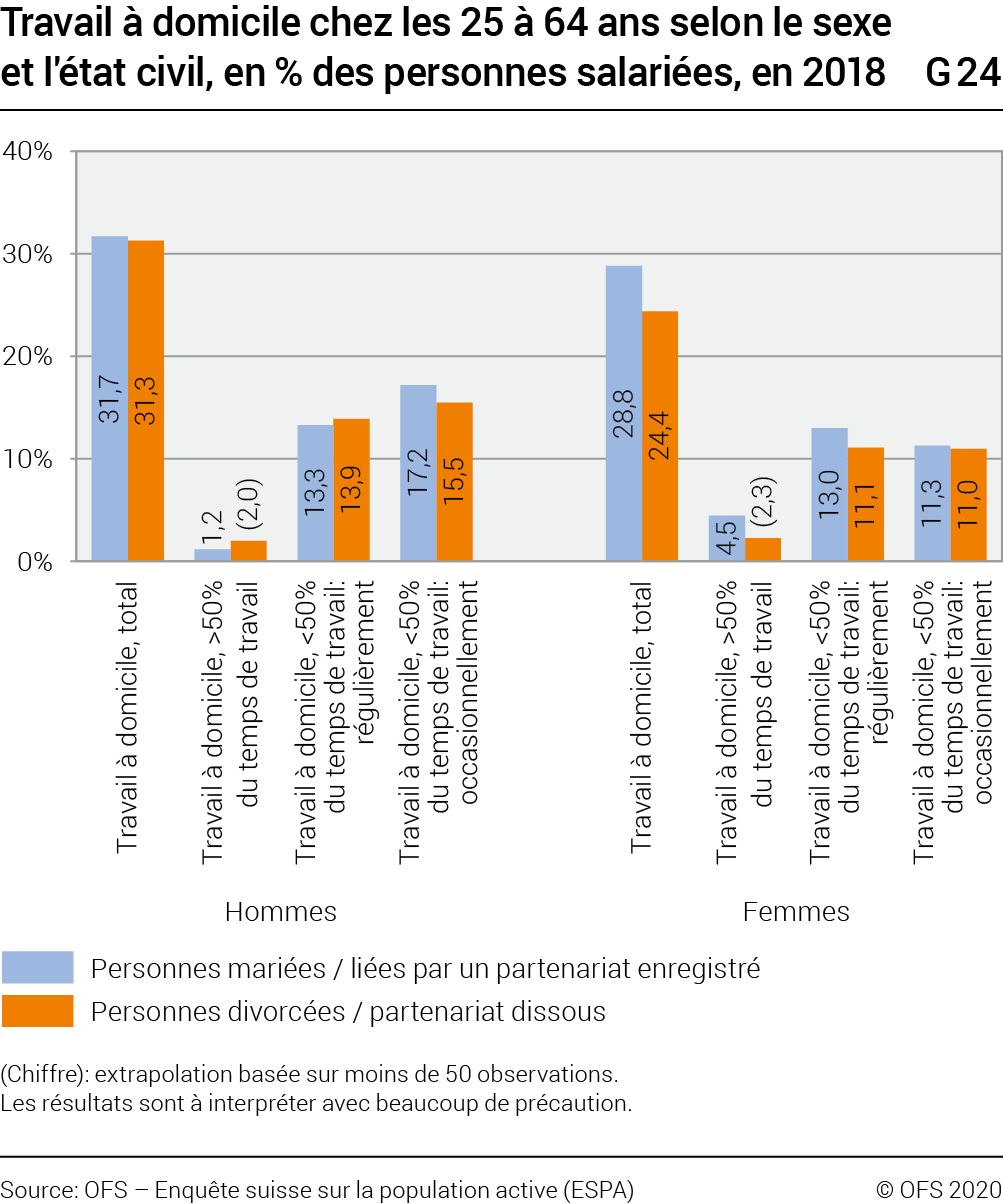

Le travail à domicile peut aider à concilier vie familiale et vie professionnelle, accroître la flexibilité et raccourcir les temps de trajet. Les femmes divorcées recourent beaucoup moins souvent à cette forme de travail que les femmes mariées. En tout, 28,8% des femmes mariées et 24,4% des femmes divorcées travaillent à domicile, quelle que soit la fréquence du travail à domicile. Les hommes divorcés sont en revanche plus nombreux que les hommes mariés à travailler régulièrement à domicile (certains pour plus de 50% du temps de travail, d’autres pour moins de 50%, mais régulièrement). Le travail à domicile occasionnel tend en revanche à être moins répandu chez les personnes divorcées que chez les personnes mariées (15,5% contre 17,2%; cf. graphique G24).

Conclusion

Alors que les hommes divorcés tendent à participer légèrement moins au marché du travail, l’inverse est vrai chez les femmes divorcées. Quel que soit le sexe, le taux de chômage au sens du BIT est toutefois plus élevé parmi les personnes divorcées. Les femmes divorcées ont en règle générale des taux d’occupation plus élevés que les femmes mariées, alors qu’on observe le contraire chez les hommes. De plus, les personnes divorcées travaillent plus souvent selon des horaires atypiques et sont moins nombreuses à bénéficier d’horaires flexibles. L’apparente homogénéité de l’étiquette «divorcé/partenariat dissous» ne doit toutefois pas occulter une réalité beaucoup plus hétérogène pour ce qui est de la situation sur le marché du travail. La situation de ces personnes peut en effet varier fortement selon le nombre d’années depuis le divorce, la composition détaillée du ménage et l’âge de l’enfant le plus jeune.

Silvia Perrenoud, OFS

Informations complémentaires

En septembre 2019, comparis.ch publiait les résultats d’une enquête portant sur les émoluments de divorce par requête commune pratiqués dans les 26 chefs-lieux cantonaux et appliqués aux couples sans enfants disposant d’un revenu de 11 253 francs. Ce montant correspond au revenu moyen des couples sans enfants jusqu’à 35 ans établi par l’Office fédéral de la statistique.

Dès janvier 2020, le district de Monthey (VS) se lance dans un projet-pilote et adopte une démarche pluridisciplinaire qui vise une meilleure protection des enfants en cas de séparation conflictuelle, selon le modèle de Cochem. Dans de tels cas, le but est de prendre rapidement en charge les familles, en les faisant passer par la voie d’une médiation fortement encadrée.

Selon un récent arrêt du Tribunal fédéral , on attend désormais des personnes élevant seules leurs enfants qu’elles travaillent à mi-temps à partir du moment où l’enfant le plus jeune entre à l’école obligatoire. Jusqu’alors, la règle s’appliquait quand il atteignait l’âge de 10 ans. La nouvelle règle a pour but d’alléger la charge supportée par le parent professionnellement actif qui n’a pas la garde des enfants. Dans chaque cas, les tribunaux sont toutefois tenus de s’assurer qu’il existe des solutions de garde extrafamiliale, et de tenir compte des possibilités du parent gardien d’exercer une activité lucrative.

Selon le souhait du législateur , les deux partenaires devraient être indépendants financièrement même après un divorce. C’est dans ce but qu’il a instauré le partage de la prévoyance professionnelle. L’avoir accumulé au titre du 2e pilier par les deux partenaires durant le mariage est divisé en parts égales en cas de divorce.