Schweizerische Gesundheitsbefragung 2017

Tabakkonsum in der Schweiz

Obwohl in der Schweiz in den letzten 25 Jahren verschiedene Massnahmen zur Einschränkung des Tabakkonsums auf kantonaler und nationaler Ebene umgesetzt wurden, rauchte 2017 mehr als ein Viertel der Bevölkerung ab 15 Jahren (27%). Die Verbreitung des Tabakkonsums ist in den letzten 25 Jahren insgesamt leicht zurückgegangen, wobei Frauen und Männer zum Teil gegenteilige Entwicklungen aufzeigen. Verändert hat sich jedoch insbesondere das Konsumverhalten, indem sich der Anteil der starken Raucher in dieser Zeitspanne halbiert hat. Gleichzeitig haben sich die sozialen Unterschiede verstärkt.

Rauchen ist ein Hauptrisikofaktor für die Entstehung zahlreicher Krankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, chronische Atemwegserkrankungen (Bronchitis, Emphysem) sowie bösartige Tumore der Lunge, Bronchien, Mundhöhle, Speiseröhre, Nieren und Bauchspeicheldrüse. Mehr als jeder zehnte Todesfall in der Schweiz ist Krankheiten zuzuschreiben, die in Verbindung mit dem Rauchen auftreten. Die Gesundheitspolitik hat in den letzten 25 Jahren verschiedenste Massnahmen eingeleitet, um den Tabakkonsum der Bevölkerung zu senken.

Männer rauchen häufiger als Frauen

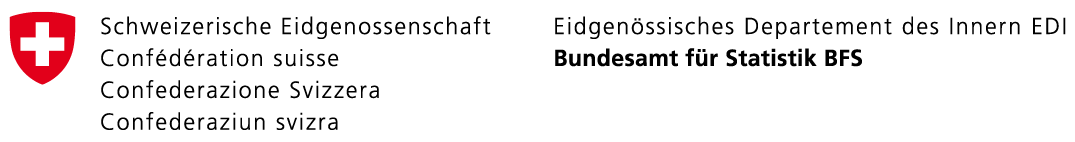

2017 rauchten 27% der Bevölkerung, 19% rauchten täglich und 8% zumindest gelegentlich. Weitere 22% haben früher geraucht, das Rauchen inzwischen aber aufgegeben (G1). Die Hälfte der Bevölkerung hat nie geraucht (51%).

Männer rauchen mit 31% deutlich häufiger als Frauen mit 23%. Beim täglichen Rauchen ist dieser Unterschied nicht ganz so deutlich. 21% der Männer und 17% der Frauen rauchen täglich.

Der Einstieg mit dem Rauchen beginnt in der Regel während der Jugendzeit. Mehr als zwei Drittel der Raucher fangen vor dem 20. Altersjahr an zu rauchen. In den jüngeren Altersgruppen finden sich dann auch vergleichsweise die höchsten Raucheranteile (G2). Bei den 15- bis 24-Jährigen geben 32% an zu rauchen. In der Gruppe der 25- bis 34-Jährigen rauchen 36%. Anschliessend zeigt sich ein erster Rückgang. Deutlich weniger Raucherinnen und Raucher sind vor allem in der Altersklasse ab 65 Jahren zu beobachten. Dies steht sowohl im Zusammenhang mit der vorzeitigen Sterblichkeit von Rauchenden als auch mit einer erhöhten Ausstiegsquote, wenn erste Krankheiten auftreten.

Erfassung des Tabakkonsums

Der Tabakkonsum wird in der Schweizerischen Gesundheitsbefragung mit der Frage «Rauchen Sie, wenn auch nur selten?» erfasst. Personen, die mit «Ja» antworten, werden anschliessend gefragt, ob sie täglich rauchen, welche Produkte und wieviel davon. Personen, die mit «Nein» antworten, werden gefragt, ob sie früher einmal regelmässig während mehr als 6 Monaten geraucht und wann sie damit aufgehört haben.

Befragungen sind mit der Herausforderung konfrontiert, repräsentative Ergebnisse für die gesamte Bevölkerung zu liefern und alle Bevölkerungsgruppen abzubilden, auch solche die schwierig zu erreichen sind. Die Ergebnisse beruhen auf Selbstangaben der Befragten und der eigene Konsum kann unterschätzt werden oder unterschiedliche Konsummuster am Wochenende und unter der Woche werden nicht adäquat abgebildet. Insgesamt bieten aber Befragungen den Vorteil, dass das individuelle Konsumverhalten verschiedener Bevölkerungsgruppen über die Zeit hinweg beobachtet werden kann.

Zigaretten und andere Tabakprodukte

Die meisten Raucherinnen und Raucher konsumieren Zigaretten. 96% der Raucherinnen und 84% der Raucher konsumieren ausschliesslich oder vorzugsweise Zigaretten. Elektronische Produkte, bei denen der Tabak oder Nikotin erhitzt, aber nicht verbrannt wird, werden von 7% der rauchenden Personen verwendet, ohne Unterschiede zwischen den Männern und Frauen. 70% der Personen, die elektronische Produkte gebrauchen, rauchen daneben auch herkömmliche Zigaretten.

Andere Tabakwaren haben eine weitaus geringere Verbreitung und kommen oftmals nur in einzelnen Altersgruppen oder Geschlechtern vor. So werden Zigarren und Pfeifen eher von Männern geraucht, 16% der Raucher konsumieren eines dieser Produkte, bei den Raucherinnen sind dies nur 2%. Wasserpfeifen (Shisha) werden hauptsächlich von Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter von 15 bis 24 Jahren konsumiert. Bei den männlichen Rauchern in dieser Altersgruppe beträgt der Anteil 35%, bei den Raucherinnen 23%.

Menge der gerauchten Zigaretten

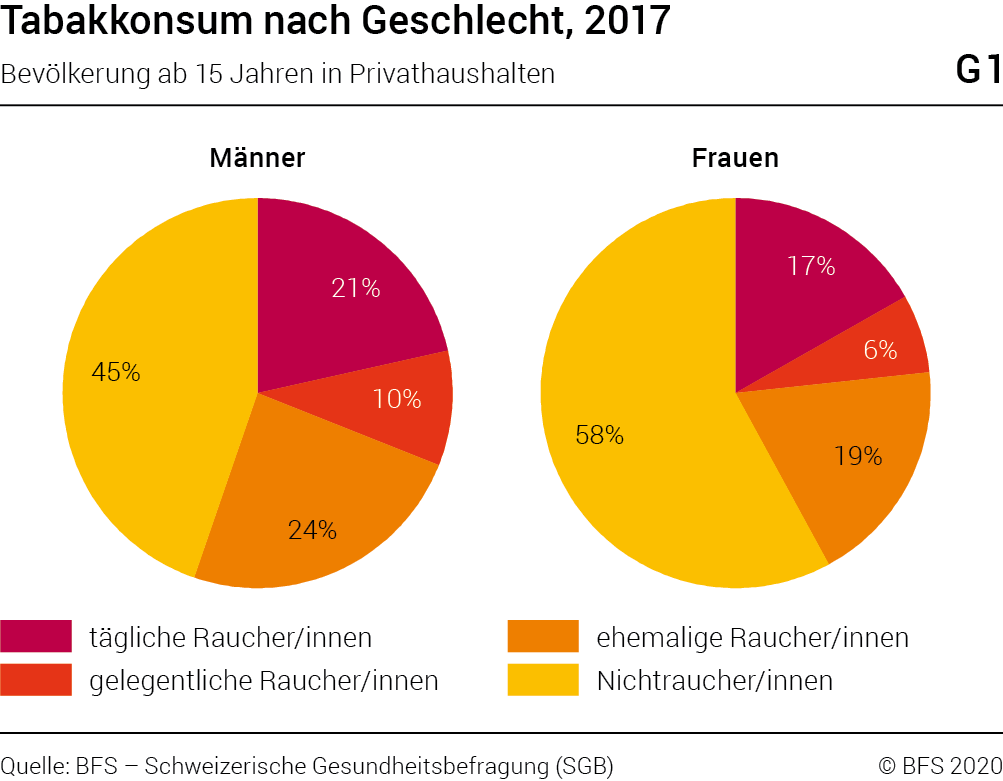

Im Durchschnitt raucht ein Raucher 10 Zigaretten pro Tag. Etwas mehr als jeder fünfte Raucher raucht 20 Zigaretten oder mehr am Tag (21%) und gilt somit als starker Raucher. Männliche Raucher tun dies deutlich öfters (26%) als Raucherinnen (16%). In Bezug auf die Gesamtbevölkerung ab 15 Jahren zählen somit 6% zu den starken Rauchern, wobei der Wert für die Männer doppelt so hoch ist wie für die Frauen (8% gegenüber 4%).

Während in den jüngeren Altersgruppen die höchsten Raucherquoten anzutreffen sind, treten die starken Raucher vermehrt in den höheren Altersgruppen auf (G3). Am meisten starke Raucher finden sich in der Altersgruppe der 45- bis 65-Jährigen (28% der Rauchenden). Der Anstieg der Anzahl gerauchter Zigaretten mit dem Alter wird dadurch erklärt, dass mit fortschreitender Dauer des Zigarettenkonsums der Raucher nach einer immer grösseren Menge Nikotin verlangt. Lampert T., von der Lippe E., Müters S. (2013), Verbreitung des Rauchens in der Erwachsenenbevölkerung in Deutschland, in Bundesgesundheitsblatt 2013 56:802-808 Bei den jungen Erwachsenen finden sich demgegenüber viele Gelegenheitsraucher. Bis zum Erreichen der mittleren Altersgruppe haben viele gelegentliche Raucher das Rauchen wieder aufgegeben. Im fortgeschrittenen Alter ab 65 Jahren nimmt dann die durchschnittliche Anzahl der gerauchten Zigaretten wieder ab, einerseits, weil sich bereits Erkrankungen bemerkbar machen, andererseits, weil Personen, die den Ausstieg nicht schaffen, sich zumindest positive Effekte einer Reduktion der Menge der gerauchten Zigaretten erhoffen (Lampert et al. 2013). Dementsprechend sind die Anteile der starken Raucher in den Altersgruppen der 15- bis 24-Jährigen und den 75-Jährigen und älteren am tiefsten (jeweils 13%).

Soziale Unterschiede beim Rauchen

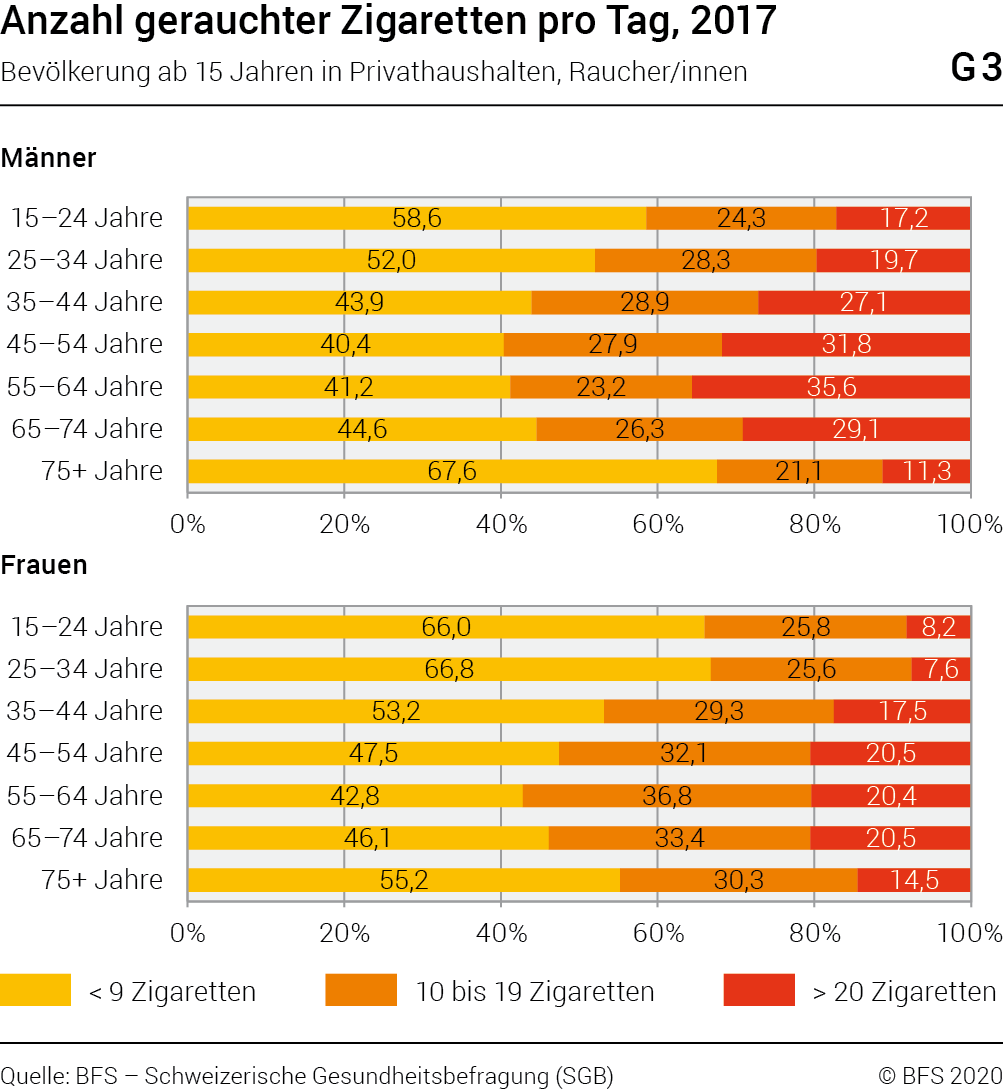

Darüber hinaus zeigen sich beim Tabakkonsum deutliche soziale Unterschiede, die hier mittels dem höchsten erreichten Schulabschluss sowie dem derzeit ausgeübten Beruf in hierarchischen Berufsgruppen Berufshauptgruppen nach der «International Standard Classification of Occu-pations (ISCO 08)» betrachtet werden. Beide Indikatoren zeigen ein ähnliches Bild: Personen mit einem niedrigen Bildungsniveau resp. einem Beruf mit geringem Status zählen häufiger zu den Rauchern und innerhalb der Gruppe der Rauchenden auch öfters zu den starken Rauchern.

Diese Unterschiede nach Bildungsstand variieren stark mit dem Alter. In der jüngeren Altersgruppe der 25- bis 44-Jährigen sind die Unterschiede zwischen den Bildungsgruppen deutlich ausgeprägt (G4). Bei den Personen ohne nachobligatorische Ausbildung zählen 43% zu den Rauchern gegenüber 27% bei den Personen mit Tertiärabschluss. In der mittleren Altersgruppe der 45- bis 64-Jährigen nehmen die Unterschiede ab (32% gegenüber 23%) und in der höheren Altersgruppe sind sie gar nicht mehr festzustellen (10% gegenüber 13%). Die Bildungsunterschiede sind bei den Männern in den jüngeren und mittleren Altersgruppen deutlicher ausgeprägt als bei den Frauen. Bei beiden Geschlechtern verschwinden die Unterschiede im Altersgang. Kontrolliert man nach Alter und Geschlecht, weisen Personen ohne nachobligatorische Ausbildung ein 1,6-faches Risiko auf, zu den Rauchern zu gehören wie Personen mit Tertiärausbildung.

Personen ohne nachobligatorische Schulbildung rauchen aber nicht nur tendenziell häufiger, sondern auch mengenmässig mehr Zigaretten pro Tag. Bei ihnen ist der Anteil der täglichen Raucher deutlich höher als bei den Personen mit Tertiärbildung (88% gegenüber 58%). Sie zählen zudem deutlich öfters zu den starken Rauchern, die 20 Zigaretten oder mehr pro Tag konsumieren (36% gegenüber 22%). Die Unterschiede sind bei Frauen stärker ausgeprägt als bei den Männern.

Diese Unterschiede im Rauchverhalten können ebenso auch für die berufliche Stellung der Befragten festgestellt werden. Am höchsten sind die Raucherquoten bei den Hilfsarbeitern (37%) und den Fachkräften (38%). Akademische Berufe und Führungskräfte weisen die niedrigste Raucherrate auf (25%).

Die Unterschiede bleiben wiederum bestehen, wenn nach Alter und Geschlecht kontrolliert wird. Hilfsarbeiter weisen dann ein um 1,5-faches höheres Risiko auf, zu den Rauchern zu gehören, wie Führungskräfte oder Personen in akademischen Berufen. Noch höher ist der Anteil der Raucher jedoch bei den arbeitslosen Personen mit 43% gegenüber 31% bei der erwerbsstätigen Bevölkerung.

Leichter Rückgang der Raucheranteile

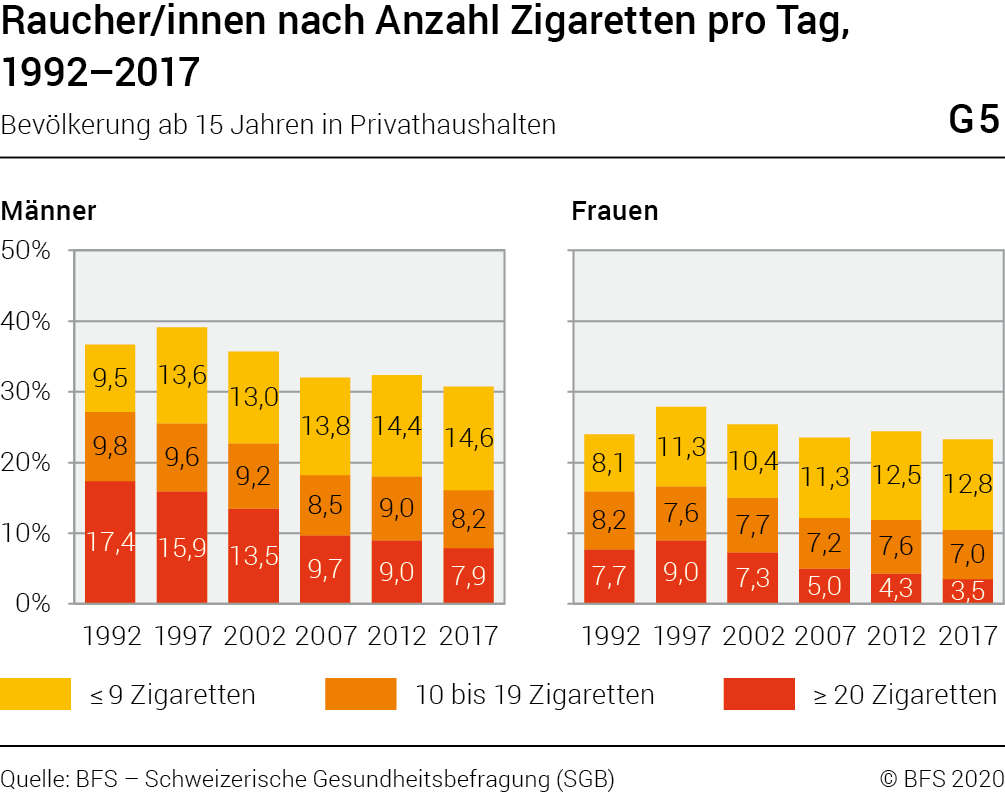

Anhand der Schweizerischen Gesundheitsbefragung kann die Entwicklung der Raucherzahlen über 25 Jahre hinweg beobachtet werden (G5). Nachdem der Anteil der Rauchenden von 1992 auf 1997 anstieg (von 30% auf 33%), ist er anschliessend während 10 Jahren bis 2007 (28%) wieder gesunken. Seither bleibt er mehr oder weniger auf dem gleichen Niveau stehen (27%). Der Rückgang der Raucherprävalenzen ist bei den Männern stärker als bei den Frauen. Die Geschlechterdifferenzen haben sich in den letzten 25 Jahren verringert.

In dieser Zeitspanne haben sich die sozialen Unterschiede leicht verstärkt. Währenddem bei den Personen mit höherer Schulbildung der Anteil der Raucher gegenüber 1992 um 6 Prozentpunkte gesunken ist, bleibt er bei den Personen ohne nachobligatorische Ausbildung gleich hoch.

Verändertes Konsumverhalten beim Rauchen

Betrachtet man die Menge der gerauchten Zigaretten, so kann von einer eigentlichen Änderung der Konsummuster beim Rauchen gesprochen werden. Die Menge der gerauchten Zigaretten ist in den letzten 25 Jahren deutlich zurückgegangen und die Anteile der starken Raucher haben sich bei beiden Geschlechtern mehr als halbiert (G5). Der Anteil der Personen, die mindestens 20 Zigaretten pro Tag rauchen, ist vor allem bei den Jugendlichen und jungen Erwachsenen stark rückläufig. Bei ihnen sind die Anteile der starken Raucher von 33% 1992 auf 13% 2017 gesunken (resp. von 10% auf 4% in Bezug auf die Gesamtbevölkerung). Die Verhaltensänderung findet in den anderen Altersgruppen zeitversetzt statt. Diese Entwicklung wird allerdings nicht in allen Bildungsgruppen zu gleichen Teilen mitgetragen, sondern weist einen starken sozialen Gradienten auf. Bei den Personen mit Tertiärabschluss ist der Rückgang der starken Raucher vor allem bei den 25- bis 44-Jährigen sehr deutlich (1992: 13%; 2017: 3%); bei den Personen ohne nachobligatorische Ausbildung hingegen ist beinahe keine Abnahme festzustellen (1992: 19%; 2017: 15%).

Die Daten der Schweizerischen Gesundheitsbefragung erlauben es nicht zu klären, ob diese festgestellte Verhaltensänderung im Zusammenhang mit verschiedenen Massnahmen der Tabakprävention steht. Einerseits sind ab 1995 die Zigarettenpreise wegen der Tabaksteuererhöhung stark angestiegen und haben sich bis 2010 verdoppelt. Der Aufschlag kann zur deutlichen Reduktion der starken Raucher bei den jungen Erwachsenen beigetragen haben. Andererseits widersprechen die Resultate der These, dass sozial niedrigere Schichten sensibler auf Tabaksteuererhöhungen reagieren, da sie aufgrund ihrer geringeren Kaufkraft davon stärker betroffen sind. Townsend, Joy & Roderick, Paul & Cooper, Jacqueline. (1994). Cigarette Smoking by Socioeconomic Group, Sex, and Age: Effects of Price, Income, and Health Publicity. BMJ (Clinical research ed.). 309. 923-7. 10.1136/bmj.309.6959.923.

Tabakkonsum nach Generation

Unterschiede im Rauchverhalten können auch nach Geburtsjahrgang untersucht werden. Um die Konsumtendenzen zwischen den Generationen zu vergleichen, wird von allen Personen ausgegangen, die jemals mit dem Rauchen begonnen haben.

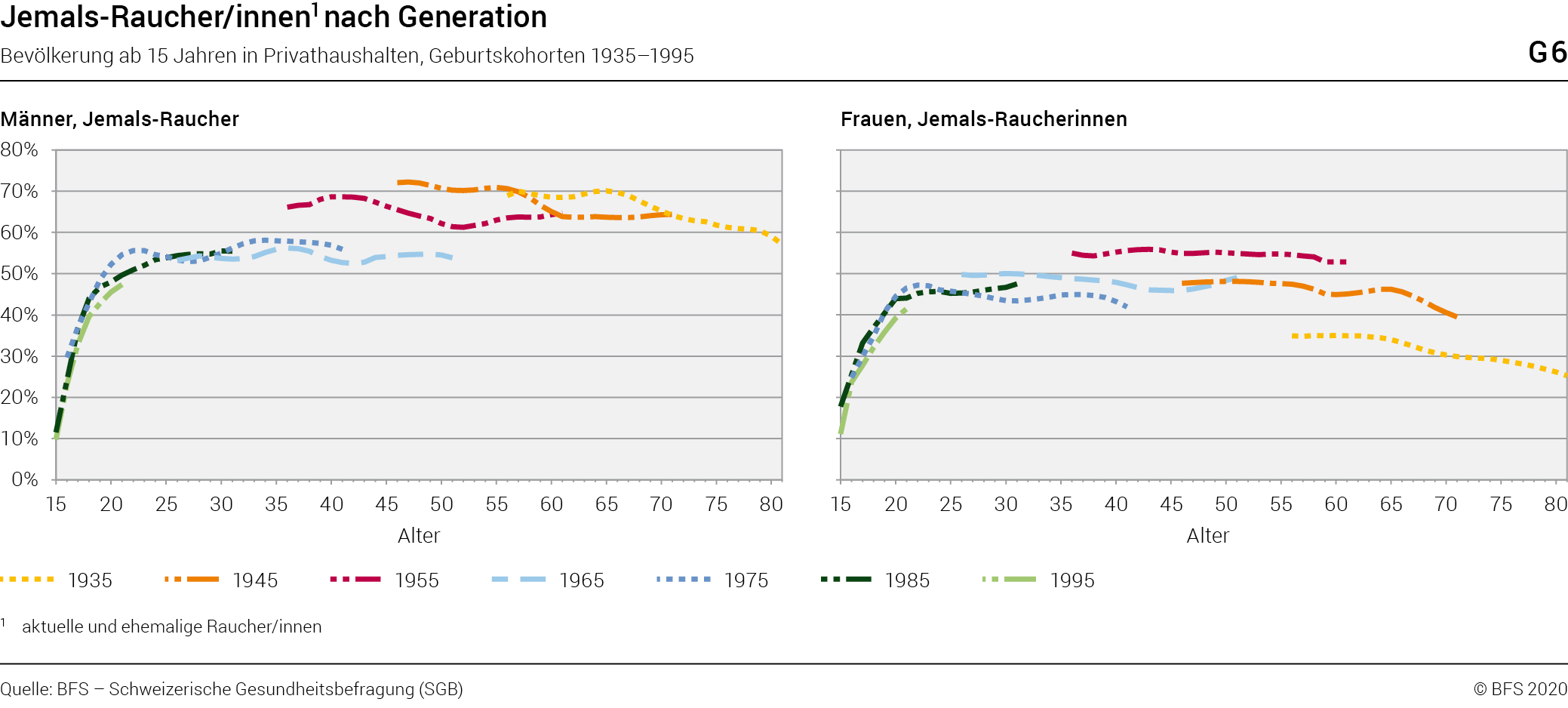

Beide Geschlechter zeigen den gleichen sehr raschen Anstieg der Raucheranteile zwischen dem 15. und dem 20. Altersjahr. Da es sich um die Anteile der «Jemals-Raucher» handelt, verbleiben diese auf demselben Niveau. Die Abnahme der Jemals-Raucher im Alter ist ein Hinweis auf die frühzeitige Mortalität der Personen, die jemals geraucht haben (G6).

Auswertung nach Geburtsjahrgang

Die sechs Erhebungen der Gesundheitsbefragung von 1992 bis 2017 werden alle zusammen nach Geburtsjahrgang statt nach dem erreichten Alter zusammengefasst und ausgewertet. Von jeder befragten Person ist bekannt, ob sie jemals mit dem Rauchen begonnen hat, wenn sie aktuell raucht oder früher einmal geraucht hat. Damit lässt sich für jeden Geburtsjahrgang und jedes Alter die Wahrscheinlichkeit berechnen, mit dem Rauchen angefangen zu haben — da man im Leben nur einmal mit dem Rauchen beginnen kann. Die Geburtsjahrgänge können durch die wiederholte Befragung während 25 Jahren beobachtet (z. B. die «Geburtskohorte 1965» war 27 Jahre alt bei der Erhebung 1992 und erreichte 52 Jahre bei der Erhebung 2017) und untereinander verglichen werden. Um statistische Zufallsschwankungen auszugleichen, werden die Daten von jeweils fünf Geburtsjahrgängen gemittelt und zwischen den Befragungsjahren geglättet.

Die Generationen zeigen teilweise unterschiedliche Entwicklungstendenzen je nach Geschlecht: Bei den Männern ist ein leichter und kontinuierlicher Rückgang der Jemals-Raucher vom Jahrgang 1935 bis zum Jahrgang 1955 zu beobachten. Markant ist der deutlich geringere Jemals-Raucher Anteil bei der Geburtskohorte 1965. Ab diesem Jahrgang liegen die Anteile der Jemals-Raucher 10 Prozentpunkte tiefer als bei den vorhergehenden Kohorten. Bei den späteren Geburtskohorten gibt es keine deutlichen Veränderungen mehr: die Anteile der Jemals-Raucher liegen für die Jahrgänge 1965 bis 1995 sehr nahe beieinander.

Frauen zeigen bei den älteren Geburtsjahrgängen eine gegenteilige Entwicklung zu den Männern. Vom Jahrgang 1935 bis zum Jahrgang 1955 haben die Anteile der Jemals-Raucherinnen stark zugenommen. Sie sind anschliessend für die Geburtskohorten 1965 und 1975 zurückgegangen und verbleiben seither auf demselben Niveau. Da die am stärksten rauchenden Jahrgänge der Frauen erst jetzt das Alter erreichen, in dem Krebs häufig auftritt, muss davon ausgegangen werden, dass die tabakbedingte vorzeitige Sterblichkeit bei den Frauen auch in den nächsten Jahren noch weiter ansteigen wird. Insgesamt liegen bei den Frauen die Anteile der Jemals-Raucherinnen rund 10 Prozentpunkte tiefer als bei den Männern.

Die zunächst gegenteilige Entwicklung von Frauen und Männern hat viel mit dem Wandel von sozialen Normen und Wertvorstellungen ab Mitte des letzten Jahrhunderts zu tun. In der Folge der aufkommenden Gleichstellung und stärkeren Beteiligung von Frauen im öffentlichen Leben sind auch die Raucheranteile bei den Frauen gestiegen. Begünstigt wurde diese Entwicklung zudem durch die Einflussnahme der Werbung seitens der Tabakindustrie, welche spezifisch den Zigarettenkonsum der Frauen entstigmatisiert hat. Amos A, Haglund M. From social taboo to «torch of freedom»: The marketing of cigarettes to women. Tob Control 2000;9:3–8. Erst ab den 1980er Jahren wurde der Tabakkonsum immer stärker als eine gesundheitsschädigende Angewohnheit wahrgenommen und bekämpft.

Rückgang des Rauchens bei Jugendlichen

Die Daten der Schülerbefragungen «Health Behaviour in School-aged Children» HBSC zeigen einen deutlichen Rückgang der Raucherprävalenzen bei den Jugendlichen im Alter zwischen 11 und 15 Jahren. Im Jahr 2018 rauchten 6% der Jugendlichen dieser Alterskategorie zumindest gelegentlich. 1994 waren es noch 18%. Bei den 15-jährigen Jugendlichen liegen die Raucheranteile höher als bei den jüngeren und sie rauchen auch öfters. Der tendenzielle Rücklauf zeigt sich insbesondere bei den 15-Jährigen. 2002 rauchten noch 23% der 15-Jährigen zumindest wöchentlich. Diese Zahlen sind bis 2014 (etwa 10%) deutlich gesunken und verbleiben 2018 bei rund 9%. Dieser Verlauf bei den Jugendlichen zeigt sich nur bedingt in der Gesamtbevölkerung. In demselben Zeitraum sind die Raucherprävalenzen insgesamt nur wenig gesunken, am stärksten jedoch bei den jungen Erwachsenen von 15 bis 24 Jahren.

Ausstiegsverhalten

Die Prävalenzen des Tabakkonsums werden durch zwei Faktoren beeinflusst: Personen, die nie mit dem Rauchen beginnen und Personen, die mit dem Rauchen aufhören. 61% der zurzeit rauchenden Personen geben unabhängig vom Geschlecht an, sie würden gerne mit dem Rauchen aufhören. 28% der Raucherinnen und Raucher hatten im Vorjahr einen ernsthaften aber erfolglosen Versuch unternommen, das Rauchen aufzugeben, indem sie mindestens zwei Wochen auf das Rauchen verzichteten. Im Verlauf eines Jahres starten rund 5 Mal so viele Personen einen Rauchstoppversuch, wie es Personen erfolgreich schaffen, das Rauchen aufzugeben. Nikotin und Tabakrauch können sowohl physisch wie auch psychisch abhängig machen. Für eine erfolgreiche Verhaltensänderung bedarf es daher viel Selbstmotivation und Unterstützung aus dem sozialen Umfeld.

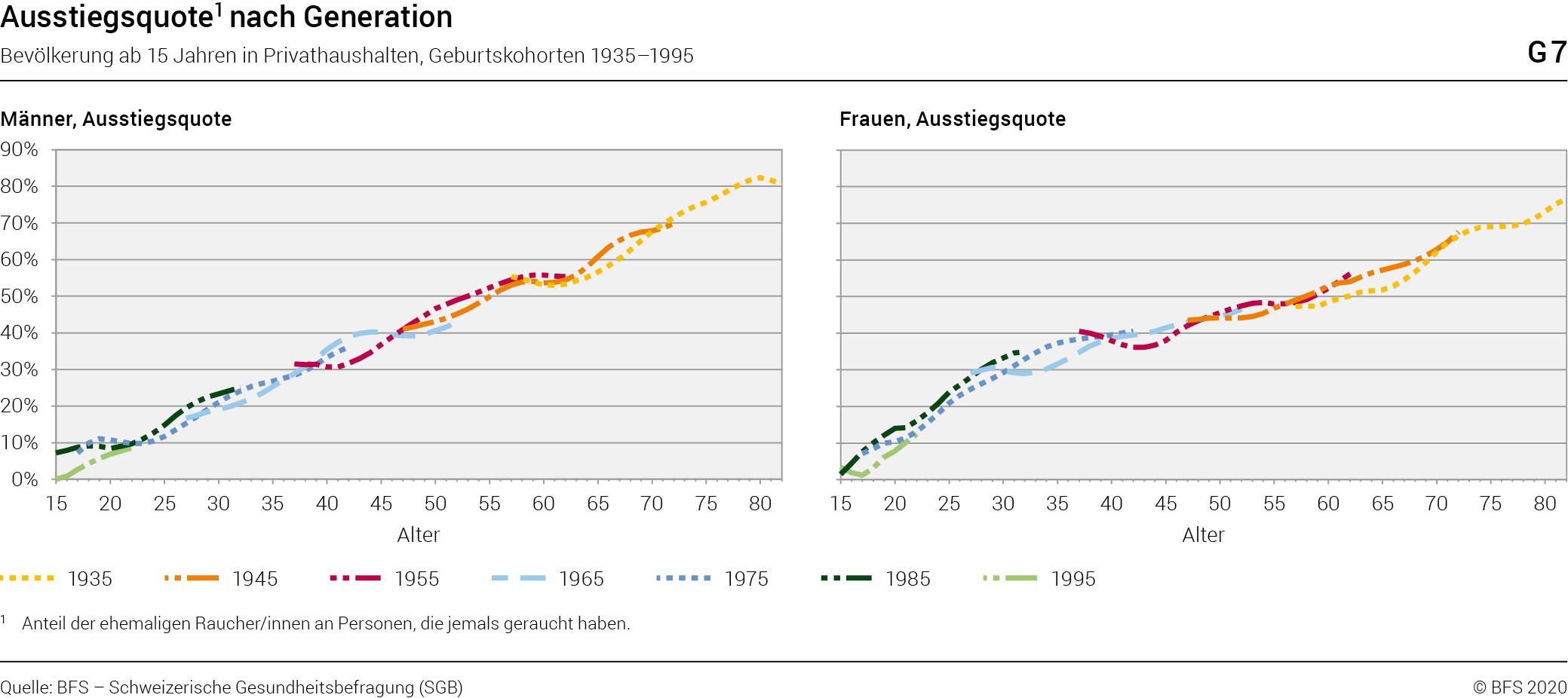

Beinahe jede zweite Person, die jemals geraucht hat, schafft es auch, mit dem Rauchen wieder aufzuhören (44%). Die sogenannte Ausstiegsquote wird durch den Anteil der Personen, die früher geraucht haben, an allen Personen, die jemals mit dem Rauchen angefangen haben, berechnet. Die Ausstiegsquote steigt mit dem Alter steil an: von unter 10% bei den 15 bis 24-Jährigen auf beinahe 80% bei den über 75-Jährigen. Ab 55 Jahren hat die Hälfte der Raucher wieder aufgehört zu rauchen. Allerdings muss berücksichtigt werden, dass dieses Ergebnis durch die vorzeitige Sterblichkeit von Rauchern begünstigt wird. Studien zufolge erreichen 30% bis 50% der Raucher – je nach Höhe und Dauer des Konsums – das 70. Lebensjahr nicht. Alexander Schulze, Thomas Lampert (2006 ): Bundes-Gesundheitssurvey: Soziale Unterschiede im Rauchverhalten und in der Passivrauchbelastung in Deutschland. Robert Koch-Institut, Berlin

Es gibt insgesamt wenig Unterschiede zwischen Männern und Frauen: Bei den Frauen steigt die Ausstiegsquote in jungen Jahren steil an, flacht dann ab, um später wieder anzusteigen. Bei den Männern steigt sie hingegen linear an (G7).

Bildungsunterschiede lassen sich bei beiden Geschlechtern feststellen. Bei den Personen unter 65 Jahren hat es ein Drittel der Personen ohne nachobligatorische Ausbildung geschafft, das Rauchen aufzugeben. Bei den Personen mit einem Tertiärabschluss sind es 45%. Die Bildungsunterschiede verschwinden mit dem Alter, wobei dies höchstwahrscheinlich auf die frühzeitige Sterblichkeit zurückzuführen ist.

Die kohortenspezifische Betrachtung der Ausstiegsquoten zeigt, dass nur geringe Unterschiede zwischen den Geburtsjahrgängen bestehen: Die Kurven der verschiedenen Kohorten überlappen sich weitgehend gegenseitig. Das Ausstiegsverhalten hat sich in den letzten 25 Jahren kaum verändert. Die leichte Abnahme der Raucherprävalenzen der letzten 25 Jahre ist demzufolge eher darauf zurückzuführen, dass weniger Personen mit dem Rauchen begonnen haben, als dass vermehrt Personen das Rauchen aufgeben.

Passivrauchen

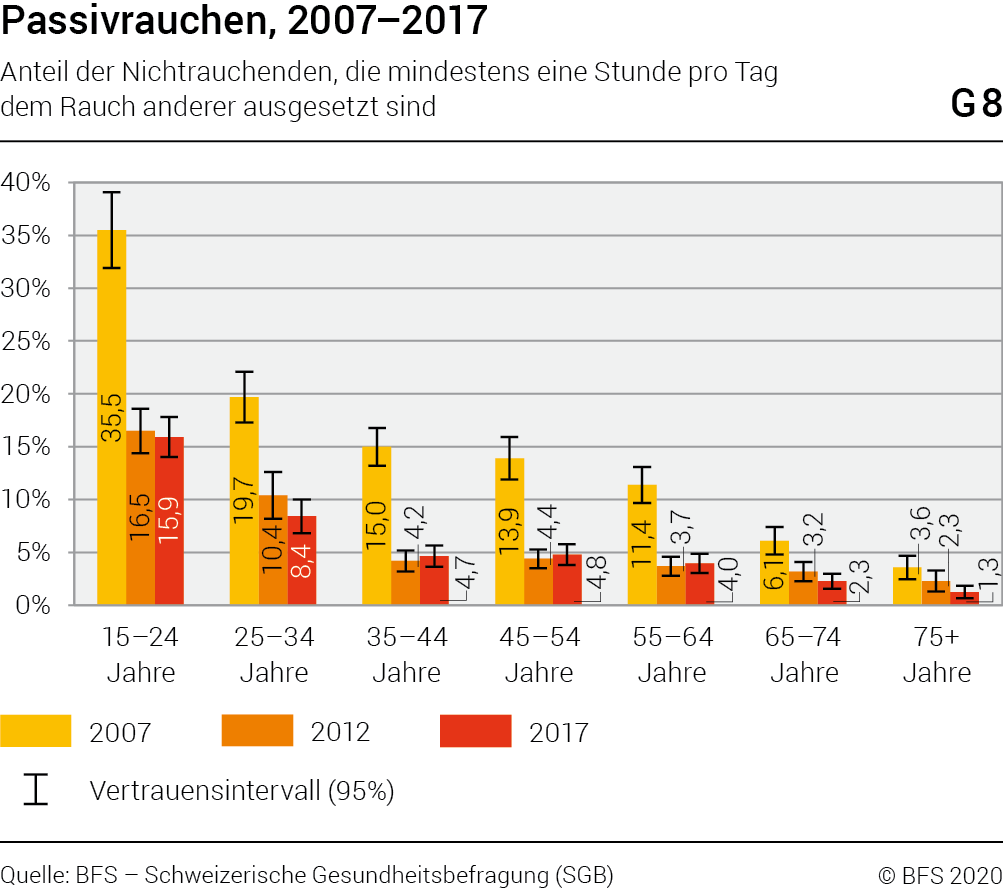

Passivrauchen schadet der Gesundheit ähnlich stark wie das Rauchen. Das Passivrauchen nahm nach dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes zum Schutz vor Passivrauchen 2010 deutlich ab. Der Anteil der Nichtraucherinnen und Nichtraucher, die mindestens eine Stunde pro Tag dem Passivrauchen ausgesetzt sind, sank von 16% im Jahr 2007 auf 6% im Jahr 2012 und blieb auch 2017 bei 6% (G8). Die grösste Abnahme findet sich bei den 15- bis 24-Jährigen. Sie bleiben jedoch dem Passivrauchen nach wie vor am stärksten ausgesetzt.

Exakte Aussagen zu Passivrauchbelastungen von Kindern und Jugendlichen sind anhand der Daten der Schweizerischen Gesundheitsbefragung nicht möglich. Es kann aber geschätzt werden, dass zumindest 27% der Kinder bis 17 Jahre mit einem rauchenden Elternteil zusammenleben.

Zudem raucht etwas mehr als jede achte Frau während der Schwangerschaft und setzt damit das eigene ungeborene Kind einem erheblichen Gesundheitsrisiko aus. Über zwei Drittel der Frauen, die jemals angefangen haben zu rauchen, rauchen während der Schwangerschaft nicht mehr.

Rauchen als Teil des Gesundheitsverhaltens

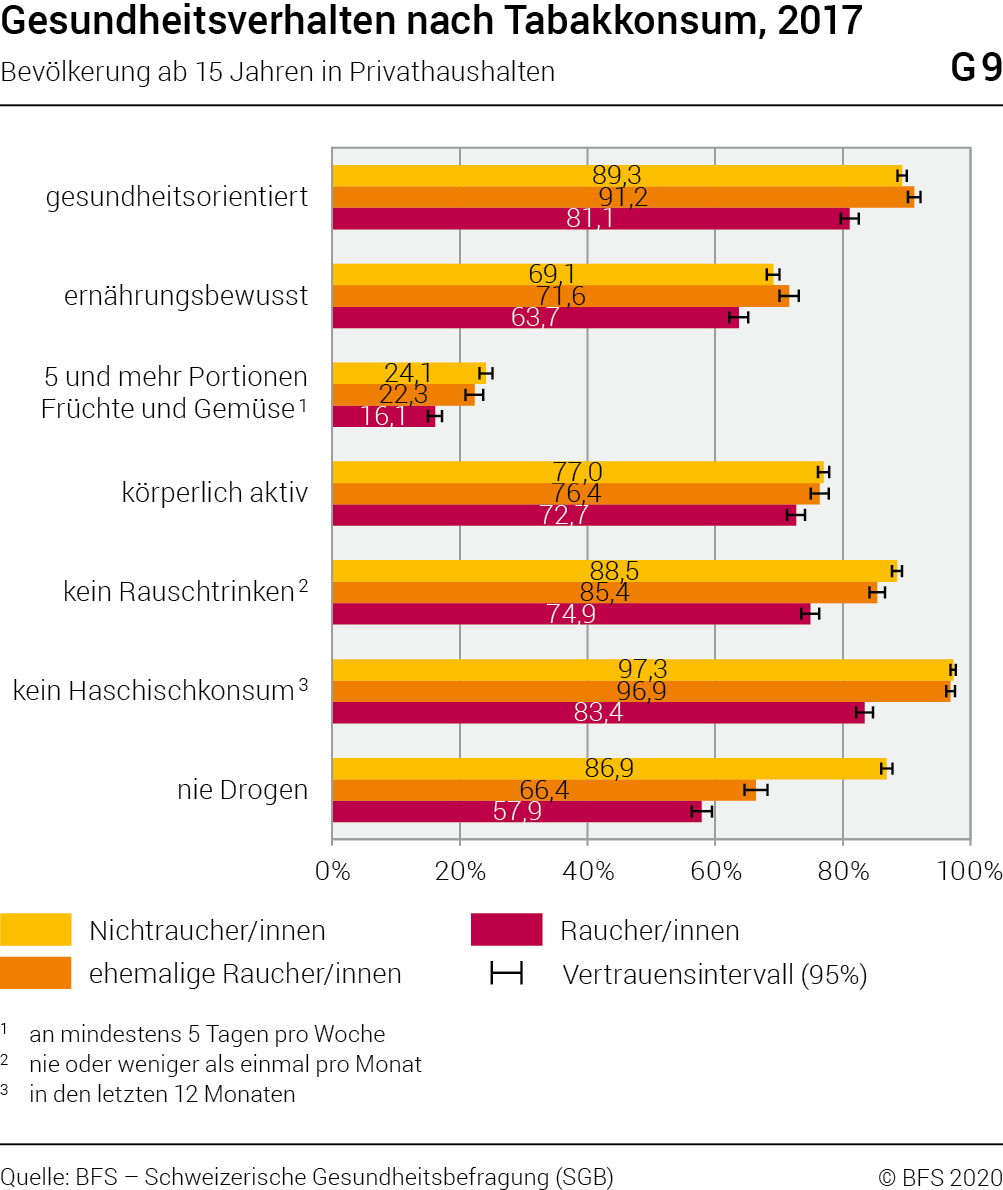

Rauchen ist eine der Verhaltensweisen, welche die Gesundheit gefährden kann. Anhand der Daten der Gesundheitsbefragung kann ein Zusammenhang zwischen dem Rauchen und anderen Formen des Gesundheitsverhaltens festgestellt werden, in dem Sinne, dass Raucherinnen und Raucher insgesamt einen weniger gesunden Lebensstil zeigen oder umgekehrt ausgedrückt, dass diejenigen Personen, die sich tendenziell weniger gesund verhalten, auch eher rauchen (G9). Personen, welche rauchen, machen sich weniger Gedanken über ihre Gesundheit («Gesundheitsorientierung»), achten weniger auf ihre Ernährung («Ernährungsbewusstsein»), essen weniger Gemüse und Früchte und sind weniger körperlich aktiv als andere Personen. Noch deutlicher zeigen sich die Unterschiede bezüglich den anderen riskanten Verhaltensweisen wie Rauschtrinken oder Cannabiskonsum.

Es gilt allerdings zu beachten, dass das Gesundheitsverhalten auch mit anderen Faktoren wie etwa dem Alter oder dem Bildungsstand zusammenhängen. Selbst wenn diese zusätzlichen Einflussfaktoren in einem multivariaten Modell kontrolliert werden, bleibt der deutliche und positive Zusammenhang des Tabakkonsums und anderen negativen Gesundheitsverhaltensformen jedoch erhalten, ohne dass gesagt werden kann, ob das Rauchen die Ursache oder die Folge davon ist.

Fazit

Immer noch raucht ein beträchtlicher Bestandteil in der Bevölkerung, obwohl das Rauchen vermehrt aus dem Alltag gedrängt und das Rauchen an verschiedenen Orten eingeschränkt wurde. Dies hat zeitweilig zu einem Rückgang der Anteile vor allem bei den Rauchern, etwas weniger bei den Raucherinnen geführt. Dadurch haben sich die Unterschiede zwischen Geschlechtern reduziert. In den letzten 10 Jahren hat dieser Rückgang jedoch stagniert.

Verändert hat sich insbesondere das Konsumverhalten der Raucher, indem sich die Anteile der starken Raucher, welche mehr

als 20 Zigaretten pro Tag rauchen, halbiert haben. Dieser Rückgang erfolgte zunächst in den jüngeren Altersgruppen und dieses veränderte Konsumverhalten wurde anschliessend auch beim Älterwerden beibehalten. Zudem zeigen die Jugendlichen abnehmende Raucheranteile auf, so dass darauf geschlossen werden kann, dass sich das Einstiegsverhalten verändert hat. Zweitens haben die Anteile der Personen, die nie mit dem Rauchen angefangen haben, in der Generation der 1965 Geborenen zugenommen und bleiben seither auf diesem Niveau. Die Abkehr vom Rauchen kann im Zusammenhang stehen mit der Umsetzung eines gesunden Lebensstils, der weite Teile der Bevölkerung erfasst.

Datenquelle

Die Publikation stützt sich auf die Daten der Schweizerischen Gesundheitsbefragung (SGB). Die SGB wird seit 1992 alle fünf Jahre durch das Bundesamt für Statistik (BFS) durchgeführt. 2017 hat die sechste Befragung, die Teil des Erhebungsprogramms der schweizerischen Volkszählung ist, stattgefunden. Sie liefert wichtige Informationen zum Gesundheitszustand der Bevölkerung, zum Gesundheitsverhalten sowie der Inanspruchnahme der Gesundheitsdienste. Insgesamt beteiligten sich 22 134 in einem Privathaushalt wohnhafte Personen ab 15 Jahren an der Befragung. Es handelt sich dabei um ein telefonisches Interview, gefolgt von einem schriftlichen Fragebogen auf Papier oder online.

Bei diesen Veränderungen haben sich die sozialen Ungleichheiten noch verstärkt. Währenddem das Rauchen zunächst eine Angelegenheit der Oberschicht war, sinken nun die Raucheranteile bei den Personen mit Tertiärabschluss und die starken Raucher unter ihnen sind am Verschwinden. Diese Veränderungen werden jedoch von Personen ohne nachobligatorische Schulbildung oder in sozial schlechter gestellten Berufen bislang in geringerem Ausmass oder gar nicht mitgetragen.