Bei den Frauen unterscheidet sich die Erwerbsquote sowie der Anteil der Teilzeiterwerbstätigen je nach Familiensituation und Alter der Kinder. Die Erwerbsquote der Männer wird hingegen kaum vom Alter der Kinder beeinflusst. 78% der erwerbstätigen Mütter mit Kindern unter 25 Jahren arbeiten Teilzeit. Bei den Vätern macht der Anteil der Teilzeiterwerbstätigen 12% aus. Eltern nennen lange sowie ungünstige und unvorhersehbare Arbeitszeiten und den langen Arbeitsweg als grösste Hindernisse bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

Aufgrund der unterschiedlichen Erwerbsbeteiligung und der ungleichen Entlohnung tragen Frauen durchschnittlich weniger zum Haushaltseinkommen bei als Männer, dies gilt insbesondere in Haushalten mit Kindern.

5.1 Erwerbsquote und Teilzeiterwerbstätigkeit

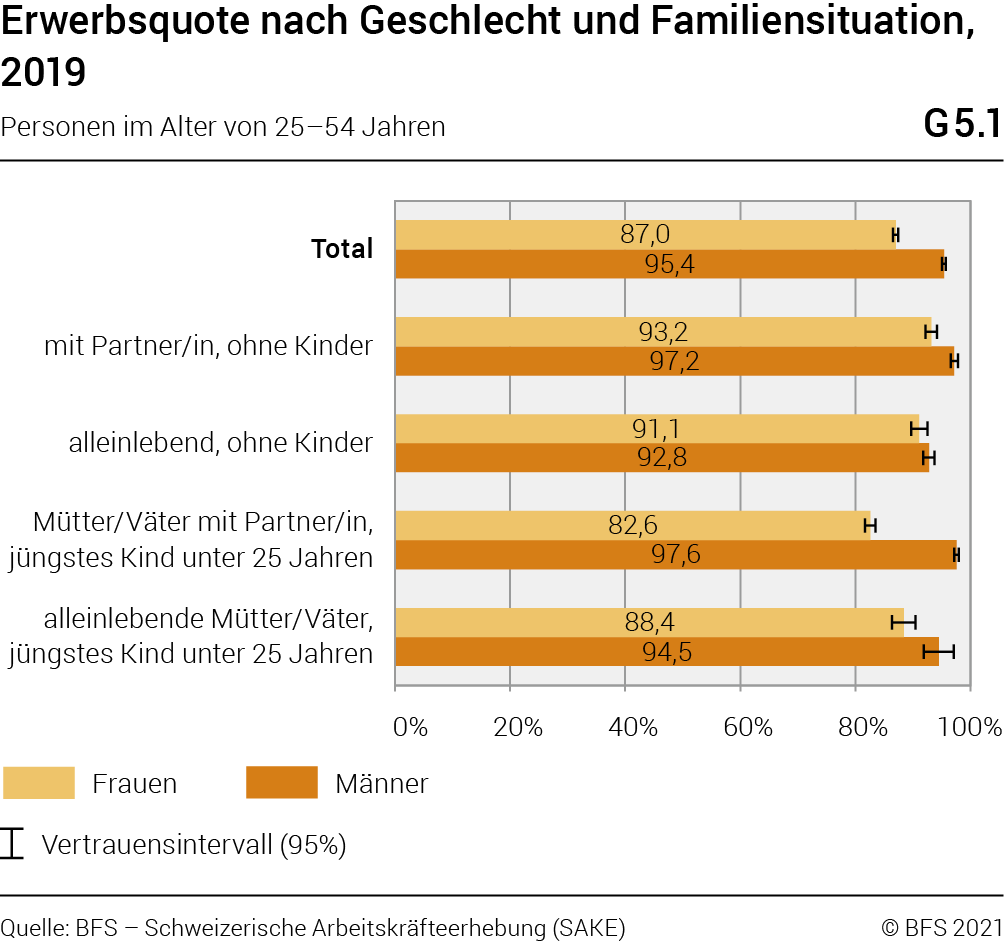

Die Erwerbsbeteiligung wird massgeblich vom Geschlecht und der Familiensituation beeinflusst. 25- bis 54-jährige Mütter mit jüngstem Kind unter 25 Jahren im Haushalt weisen eine tiefere Erwerbsbeteiligung auf als gleichaltrige Frauen ohne Kinder. Im Jahr 2019 belief sich die Erwerbsquote der Mütter mit Partner auf 83% verglichen mit 93% bei Frauen, die mit Partner, aber ohne Kinder zusammenleben (Grafik 5.1). Dies entspricht gegenüber 2010 einem Anstieg von + 7,0 bzw. + 4,3 Prozentpunkten. Tendenziell nimmt die Erwerbsquote der Mütter mit dem Alter des jüngsten Kindes zu. Bei den 25- bis 54-jährigen Männern ist die höchste Erwerbsquote mit 98% bei Vätern mit Partnerin und jüngstem Kind unter 25 Jahren zu verzeichnen (2010: 97%). Das Alter des jüngsten Kindes hat keinen bedeutenden Einfluss auf die Erwerbsbeteiligung von Vätern.

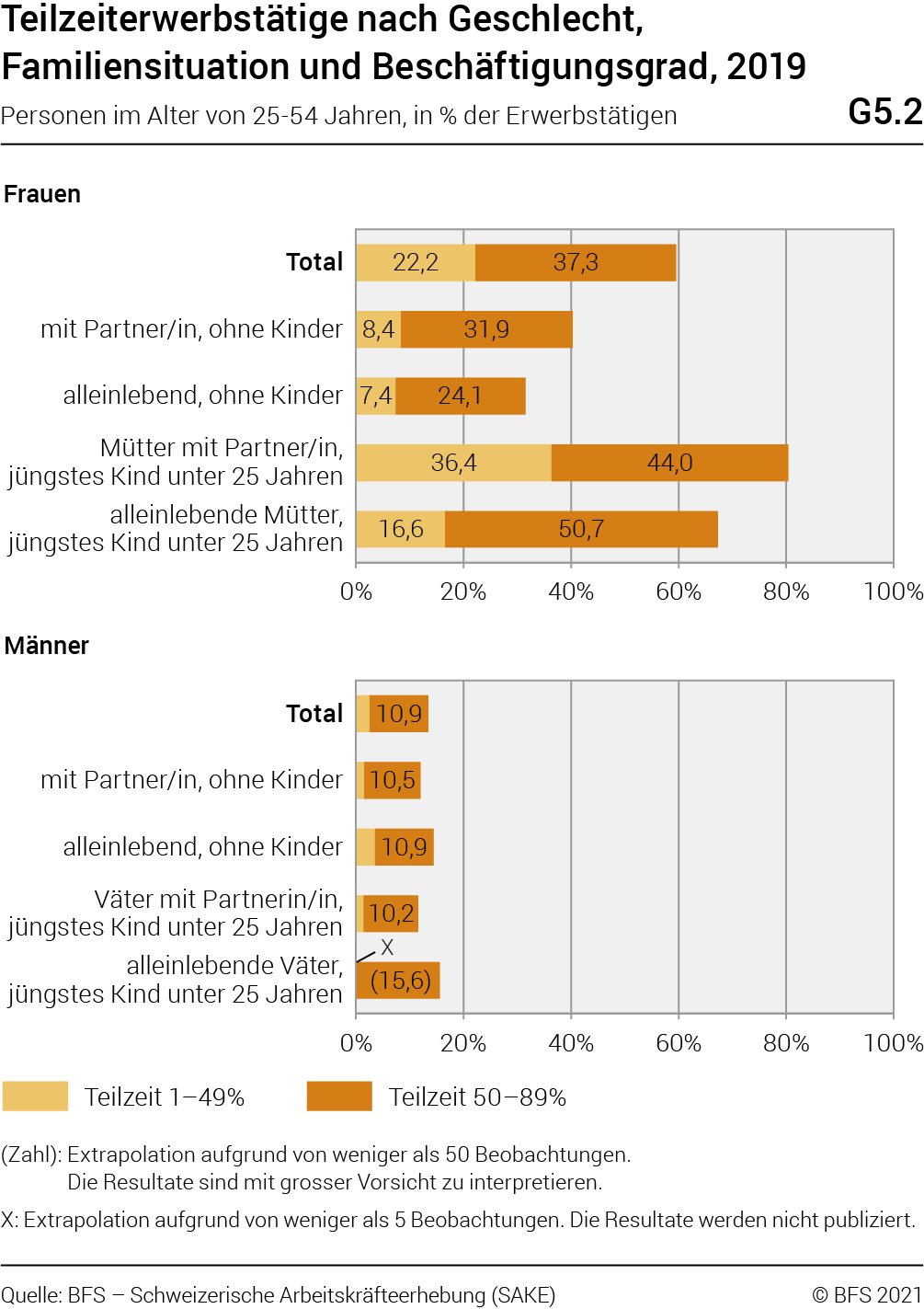

Die Teilzeiterwerbstätigkeit ist bei Frauen deutlich stärker verbreitet als bei Männern. 59% der 25- bis 54-jährigen erwerbstätigen Frauen arbeiten Teilzeit (2010: 61%), wobei der Beschäftigungsgrad stark von der Familiensituation der Frauen abhängt. Die Teilzeiterwerbstätigkeit ist bei Müttern mit jüngstem Kind unter 25 Jahren am stärksten ausgeprägt (Mütter mit Partner: 80%; alleinlebende Mütter: 67%; Grafik 5.2). Von den 25- bis 54-jährigen erwerbstätigen Männern sind insgesamt 13% teilzeiterwerbstätig (2010: 10%), dabei ist der höchste Teilzeitanteil bei alleinlebenden Vätern zu beobachten (19% Das Resultat ist mit grosser Vorsicht zu interpretieren, da es sich um eine Extrapolation aufgrund von weniger als 50 Beobachtungen handelt. ). Unabhängig des Geschlechts geht die Teilzeiterwerbstätigkeit mit dem Alter des jüngsten Kindes zurück.

Aktuelle Version der Grafik G5.2

Weitere Informationen zu Kapitel 5.1:

Erwerbs-, Haus und Familienarbeit

5.2 Unterbeschäftigung

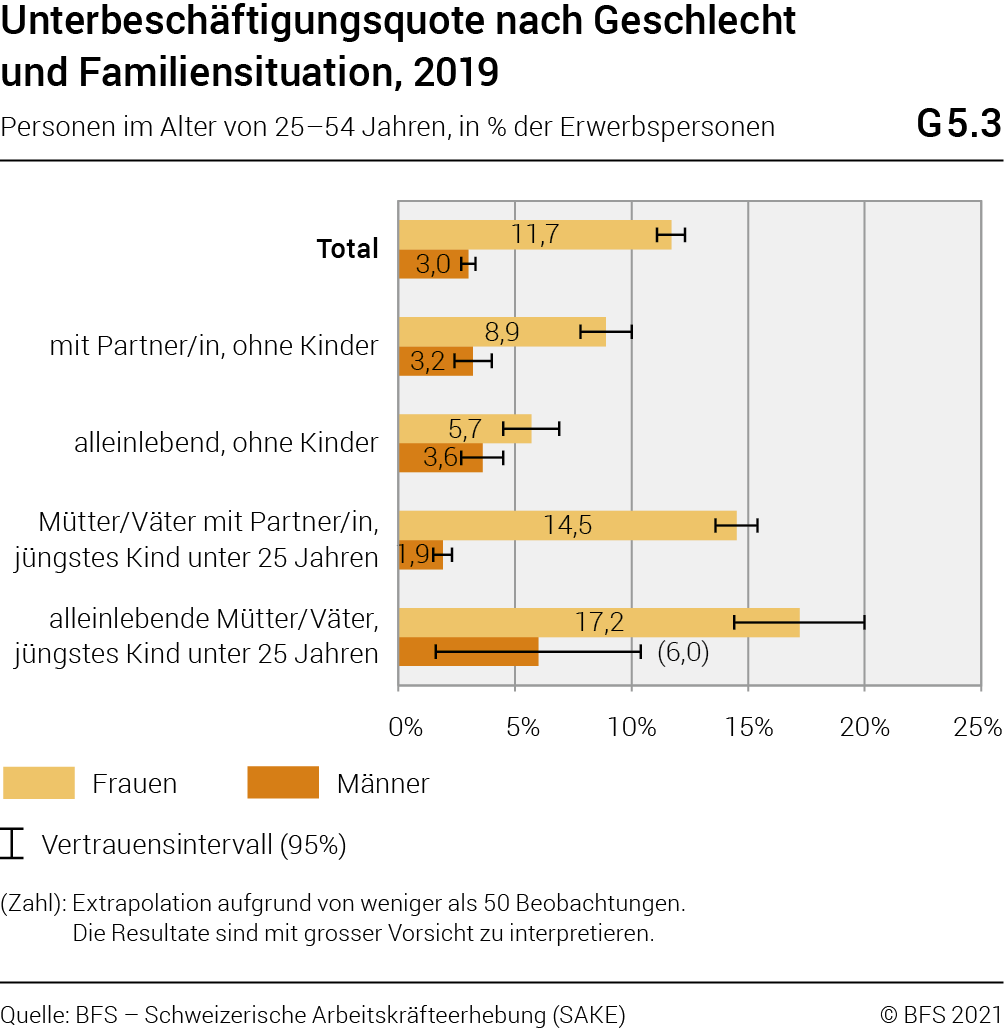

Ein Teil der Erwerbstätigen gilt als unterbeschäftigt: Diese Personen sind teilzeiterwerbstätig, möchten mehr arbeiten und wären für ein höheres Arbeitspensum verfügbar. Da Frauen häufiger Teilzeit arbeiten, ist die Unterbeschäftigung bei ihnen generell stärker verbreitet als bei Männern. Die höchsten Unterbeschäftigungsquoten (Anteil Unterbeschäftigte an den Erwerbspersonen) weisen Mütter mit jüngstem Kind unter 25 Jahren auf (alleinlebend: 17%; mit Partner: 14%; Grafik 5.3). Diverse Faktoren können dazu führen, dass insbesondere Mütter unterbeschäftigt sind, so wie beispielsweise der Umstand, dass sie aus organisatorischen Gründen nicht jedes beliebige zusätzliche Stellenangebot annehmen können oder weil sie weniger Kapazität für eine zusätzliche Arbeitssuche zur Verfügung haben. Im Vergleich dazu weisen Väter mit Partnerin eine vergleichsweise sehr niedrige Unterbeschäftigungsquote auf (1,9%).

5.3 Erwerbslosigkeit gemäss ILO

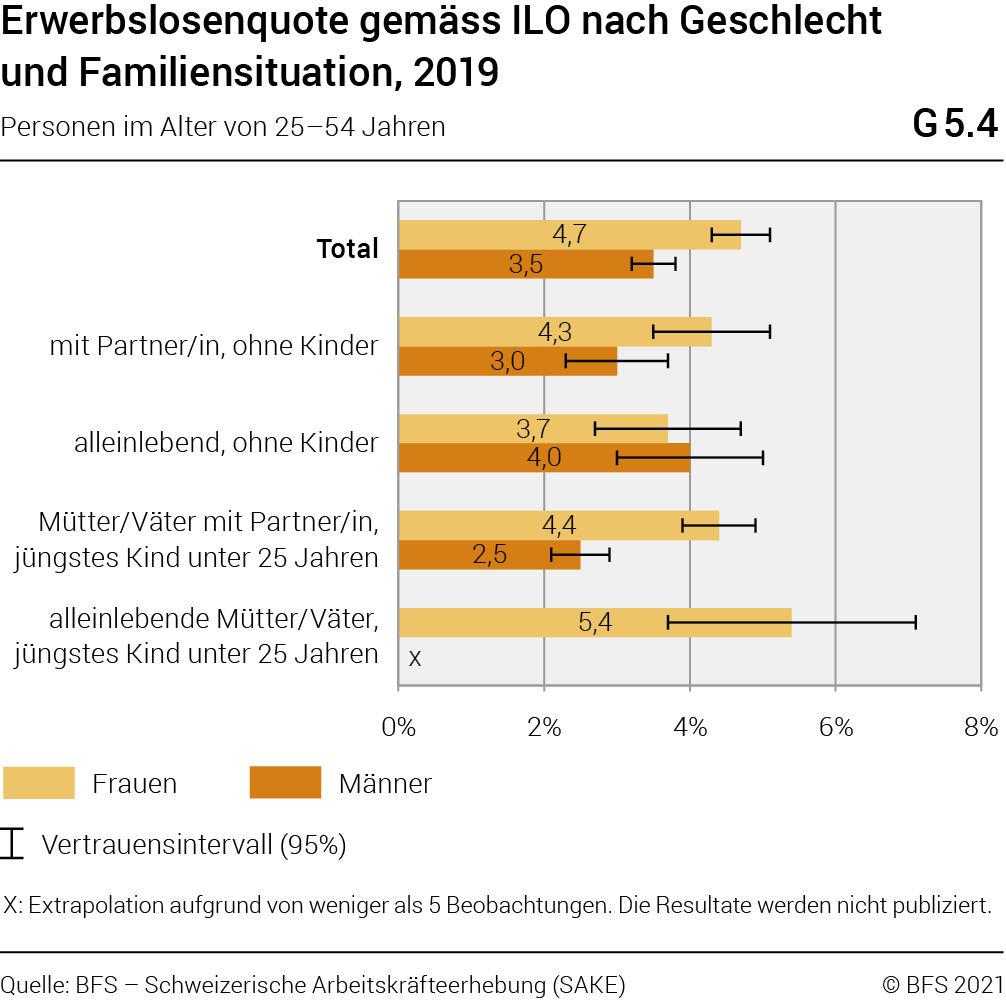

Frauen und Männer weisen ein sehr unterschiedliches Risiko der Erwerbslosigkeit auf: Bei Frauen sind Mütter von Kindern unter 25 Jahren am stärksten von Erwerbslosigkeit gemäss Definition des Internationalen Arbeitsamtes (ILO) betroffen (Grafik 5.4). Die Erwerbslosenquote gemäss ILO der alleinlebenden Mütter beläuft sich 2019 auf 5,4% und jene der Mütter mit Partner auf 4,4% (2010: 6,8% bzw. 5,0%). Männer hingegen sind als Alleinlebende ohne Kinder am häufigsten erwerbslos und ihre Erwerbslosenquote gemäss ILO liegt über jener der alleinlebenden Frauen (4,0% verglichen mit 3,7%). 2010 war die Erwerbslosenquote der alleinlebenden Männer ohne Kinder um 1,5 Prozentpunkte höher als jene der Frauen in derselben Situation (5,8% gegenüber 4,3%).

Nach Alter des jüngsten Kindes betrachtet weisen Mütter mit Kind unter 4 Jahren die höchste Erwerbslosenquote gemäss ILO auf (5,5%), was unter anderem darauf hindeuten könnte, dass einige Frauen nach einer Kinderpause Schwierigkeiten haben, wieder eine Erwerbsarbeit zu finden. Mit zunehmendem Alter des jüngsten Kindes geht die Erwerbslosenquote gemäss ILO zurück. Bei Vätern ist keine eindeutige Tendenz festzustellen, wenn man nach Alter des jüngsten Kindes differenziert.

5.4 Erwerbsmodelle in Paarhaushalten

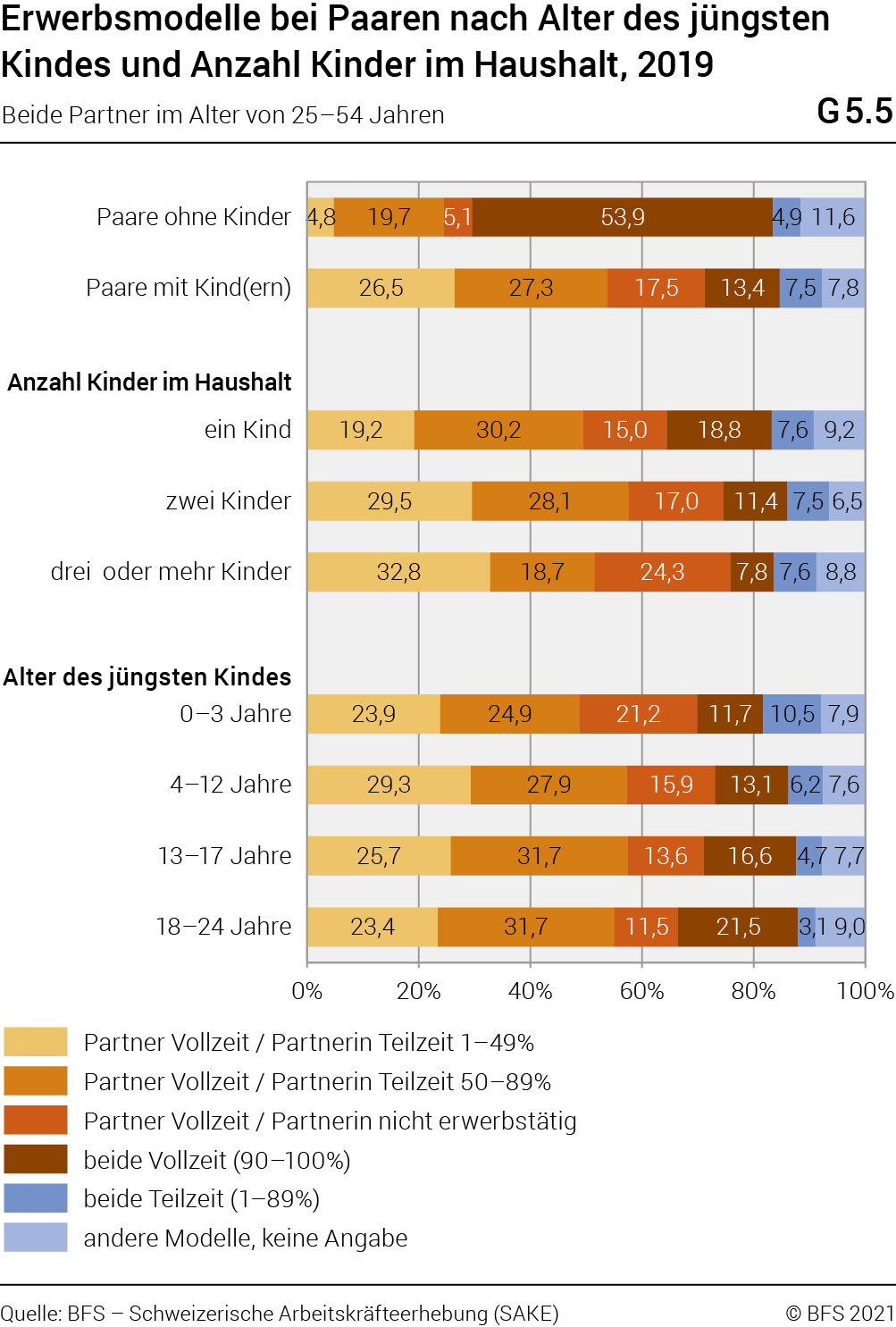

Sowohl in Paarhaushalten mit jüngstem Kind unter 25 Jahren als auch in Paarhaushalten ohne Kinder sind meist beide Partner erwerbstätig (rund 75%, bzw. 83%). Hier werden nur Paare ausgewiesen, bei denen Partnerin und Partner im Alter von 25 bis 54 Jahren sind. Das Vorhandensein von Kindern im Haushalt beeinflusst jedoch die Arbeitsteilung (siehe auch Kapitel 6). Während in jedem zweiten Paarhaushalt ohne Kinder beide Partner Vollzeit arbeiten (54%), sind es bei Paaren mit Kindern nur 13%. In Paarhaushalten mit Kindern ist das meist gewählte Modell «Partner Vollzeit/Partnerin Teilzeit» (54% gegenüber 25% der Paare ohne Kinder). In 18% der Paarhaushalte mit Kindern ist die Mutter nicht erwerbstätig und der Partner arbeitet Vollzeit. Bei Paaren ohne Kinder wählen 5,1% dieses Modell.

Die Arbeitsteilung im Haushalt verändert sich mit zunehmendem Alter des jüngsten Kindes: Das Modell «Partner Vollzeit/Partnerin nicht erwerbstätig» sinkt von 21% in Paarhaushalten mit jüngstem Kind unter 4 Jahren auf 12% in Paarhaushalten mit jüngstem Kind im Alter von 18 bis 24 Jahren. Gleichzeitig nimmt die Erwerbstätigkeit der Mutter mit dem Alter des jüngsten Kindes zu: In 59% der Paarhaushalte mit jüngstem Kind unter 4 Jahren ist der Partner vollzeiterwerbstätig und die Partnerin voll- oder teilzeiterwerbstätig; in Haushalten mit jüngstem Kind von 18 bis 24 Jahren sind es 74%. Dabei nimmt das Modell «Partner Vollzeit/Partnerin Teilzeit 50 bis 89%» von 25% auf 32% zu und das Modell «beide Vollzeit» verdoppelt sich beinahe von 12% auf 22% (Grafik 5.5).

Leben drei oder mehr Kinder im Haushalt, sind die Anteile der beiden Modelle «Vater Vollzeit/Mutter nicht erwerbstätig» oder «Vater Vollzeit/Mutter Teilzeit 1 bis 49%» deutlich höher als in Familienhaushalten mit einem oder zwei Kindern. Das betrifft vor allem Haushalte mit jüngstem Kind unter 13 Jahren. Relativ hohe Kosten für familienergänzende Betreuungsangebote sowie die komplexen Koordinationsaufgaben bei drei oder mehr Kindern in unterschiedlichem Alter mögen dabei einen Einfluss haben.

Im Vergleich zu 2010 sind die Anteile mit vollzeiterwerbstätigem Vater und nicht erwerbstätiger Mutter oder Mutter mit einem Beschäftigungsgrad unter 50% deutlich zurückgegangen (um –7,9 bzw. –4,5 Prozentpunkte). Im Gegenzug haben die drei Modelle «Vater Vollzeit/Mutter Teilzeit 50 bis 89%» sowie «beide Teilzeit (1–89%)» und «beide Vollzeit» seit 2010 zugenommen (um + 5,5, bzw. + 3,6 und + 3,1 Prozentpunkte). Diese Veränderungen zeigen sich grundsätzlich bei allen Familienhaushalten, am deutlichsten jedoch bei Paaren mit jüngstem Kind unter 4 Jahren.

Es lassen sich auch gewisse regionale Unterschiede feststellen. Bei Paaren mit jüngstem Kind unter 4 Jahren sind in der französischen Schweiz die Modelle «Partner Vollzeit/Partnerin Teilzeit 50 bis 89%» (29%) und «beide Vollzeit» (20%) etwas häufiger als in der Deutschschweiz (19% bzw. 10%) und im Tessin (23% bzw. 14%). Für das Tessin sind die Unterschiede allerdings nicht signifikant. Demgegenüber ist in der Deutschschweiz und im Tessin das Modell mit nicht erwerbstätiger Mutter etwas stärker verbreitet als in der Westschweiz. In der Deutschschweiz gibt es auch etwas mehr Paare mit jüngstem Kind unter 4 Jahren, bei denen der Vater Vollzeit arbeitet und die Mutter einen Beschäftigungsgrad unter 50% hat. Dieses Modell ist zudem in den ländlichen Regionen etwas stärker verbreitet (30%) als in städtischen Gebieten (18%). Neben den unterschiedlichen soziokulturellen Faktoren in den Sprachregionen hängt die Wahl des Erwerbsmodells unter anderem von der regionalen Arbeitsmarktstruktur, wie zum Beispiel dem Angebot an Teilzeitstellen und von den finanziellen Bedürfnissen der Haushalte ab.

Weitere Informationen zu Kapitel 5.4:

Erwerbsmodelle in Paarhaushalten

5.5 Vereinbarkeit von Beruf und Familie

Informationen zu den Auswirkungen der Kinderbetreuungsaufgaben auf die aktuelle Erwerbstätigkeit und zu den grössten Hindernissen bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie liefert das gleichnamige Modul der Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung 2018. Siehe auch «Vereinbarkeit von Beruf und Familie in der Schweiz und in den EU-Ländern 2018», BFS, Neuchâtel, November 2020.

64% der erwerbstätigen Mütter und 16% der erwerbstätigen Väter mit mindestens einem Kind unter 13 Jahren im Haushalt haben wegen den Kinderbetreuungsaufgaben ihr Arbeitsvolumen reduziert. 24% der Väter und 31% der Mütter haben bei gleichbleibendem Pensum ihre Arbeitszeiten geändert. Beinahe jede dritte Mutter und jeder fünfte Vater hat die Arbeitsstelle für eine bessere Vereinbarung von Beruf und Familie gewechselt (Mütter: 32%; Väter 18%).

19% der erwerbstätigen Eltern, die mit mindestens einem Kind unter 13 Jahren im Haushalt leben, nennen als grösstes Hindernis bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie lange Arbeitszeiten, 17% ungünstige oder unvorhersehbare Arbeitszeiten und 14% den langen Arbeitsweg. Nur 5,3% nennen eine mangelnde Unterstützung im Arbeitsumfeld und 4,8% eine zu anstrengende bzw. zu anspruchsvolle Arbeit. 33% der Eltern sind mit ihrer Arbeitssituation im Hinblick auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zufrieden.

Die Mehrheit der angestellten Väter und Mütter können aus familiären Gründen die Arbeitszeit anpassen. Väter können häufiger Anfang und Ende ihrer Arbeitszeit um eine Stunde oder mehr verschieben als Mütter: 73% der angestellten Väter, die mit mindestens einem Kind unter 13 Jahren im Haushalt leben, können dies in der Regel tun, 15% können selten von dieser Möglichkeit Gebrauch machen und 11% haben diese Möglichkeit gar nicht. 65% der angestellten Mütter können dies in der Regel tun, 19% selten und 15% gar nicht. Hingegen können Mütter eher als Väter aus familiären Gründen ganze Tage frei nehmen, ohne dafür Ferientage beziehen zu müssen. 56% der Mütter gegenüber 46% der Väter können in der Regel von dieser Möglichkeit Gebrauch machen und 22% gegenüber 30% können dies selten tun. Je ein Fünftel der Mütter und Väter haben diese Möglichkeit nicht (20% bzw. 22%).

Weitere Informationen zu Kapitel 5.5:

Vereinbarkeit Beruf und Familie

5.6 Beitrag von Frauen und Männer am Arbeitseinkommen des Haushalts

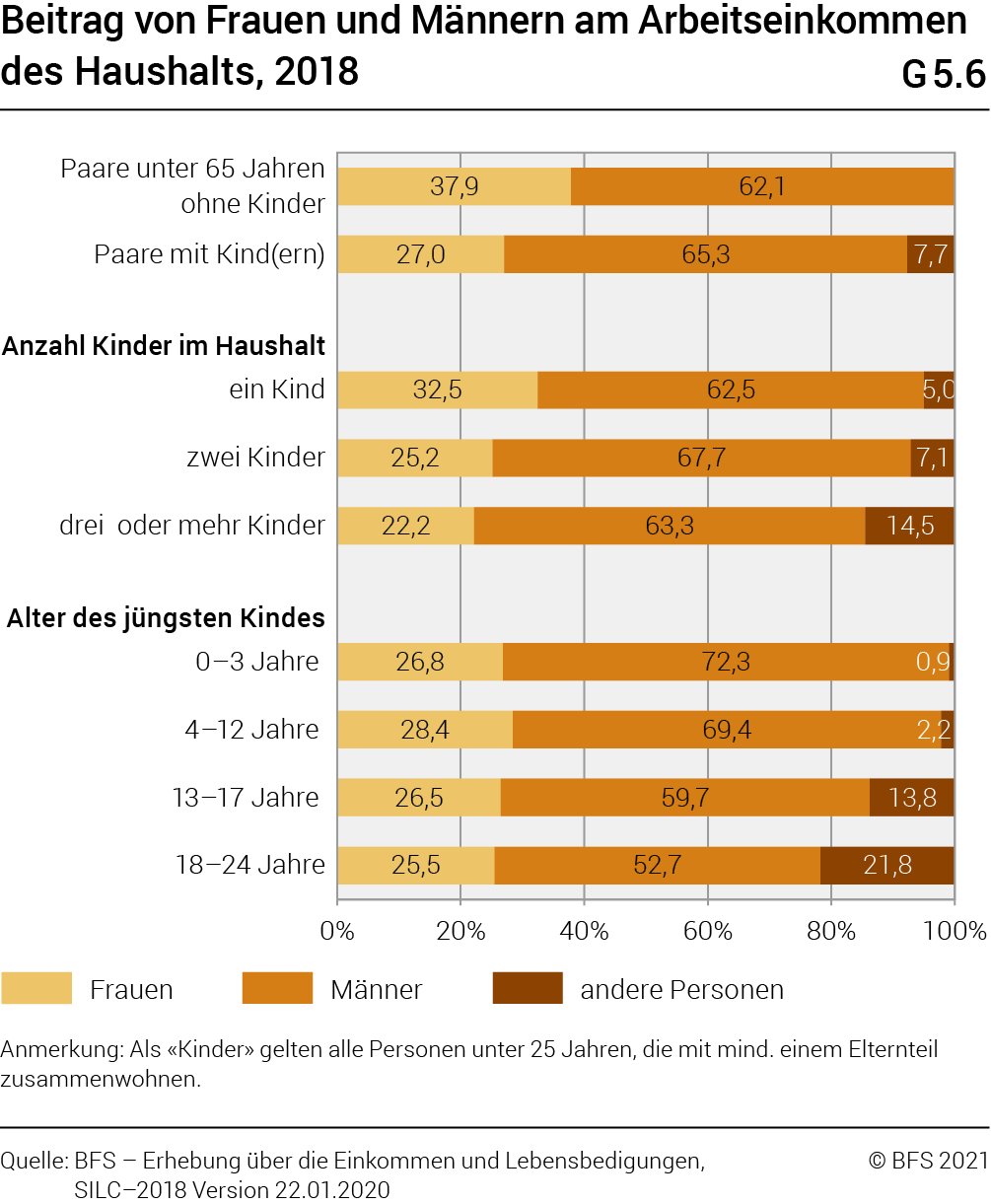

Die individuellen Beiträge von Mann und Frau zum Arbeitseinkommen des Haushalts sind das Resultat einer ungleichen Erwerbsbeteiligung und Entlohnung der beiden Partner und hängen massgeblich von der Familiensituation ab.

In Paarhaushalten ohne Kinder, in denen beide Partner unter 65 Jahre alt sind, tragen die Frauen durchschnittlich 38% Prozent zum Arbeitseinkommen des Haushalts bei. Bei Paaren mit Kindern unter 25 Jahren im Haushalt ist dieser Anteil mehr als 10 Prozentpunkte tiefer und liegt bei 27%.

Nur bei 14% der Paare mit Kindern macht der Beitrag der Frau zum Arbeitseinkommen des Haushalts 50% oder mehr aus. Bei den Paaren ohne Kinder ist dieser Anteil mit 26% fast doppelt so hoch und es gibt dort auch etwas weniger Haushalte, bei denen die Frau gar nichts zum Arbeitseinkommen beiträgt (13%). Bei den Paaren mit Kindern sind es 17%.

Der durchschnittliche Beitrag der Frau zum Arbeitseinkommen nimmt mit zunehmender Kinderzahl tendenziell ab. Bei Paaren mit einem Kind liegt er bei einem Drittel, während er bei Paaren mit drei oder mehr Kindern nur rund einen Fünftel (22%) ausmacht.

Mit steigender Zahl und zunehmendem Alter der Kinder erhöht sich deren Beitrag zum Arbeitseinkommen des Haushalts. Wenn das jüngste Kind im Haushalt zwischen 18 und 24 Jahren alt ist, liegt er bei gut einem Fünftel. Dieser Beitrag einer «anderen Person» stammt aber nicht unbedingt von einem Kind im Alter von 18 bis 24 Jahren. Es können zusätzlich ältere Kinder im Haushalt leben, die bereits ein beträchtliches Einkommen haben (Grafik 5.6).

Weitere Informationen zu Kapitel 5.6:

Beitrag zum Arbeitseinkommen des Haushaltes

5.7 Mutterschaftsurlaub und Wiederaufnahme der Arbeit nach der Geburt des ersten Kindes

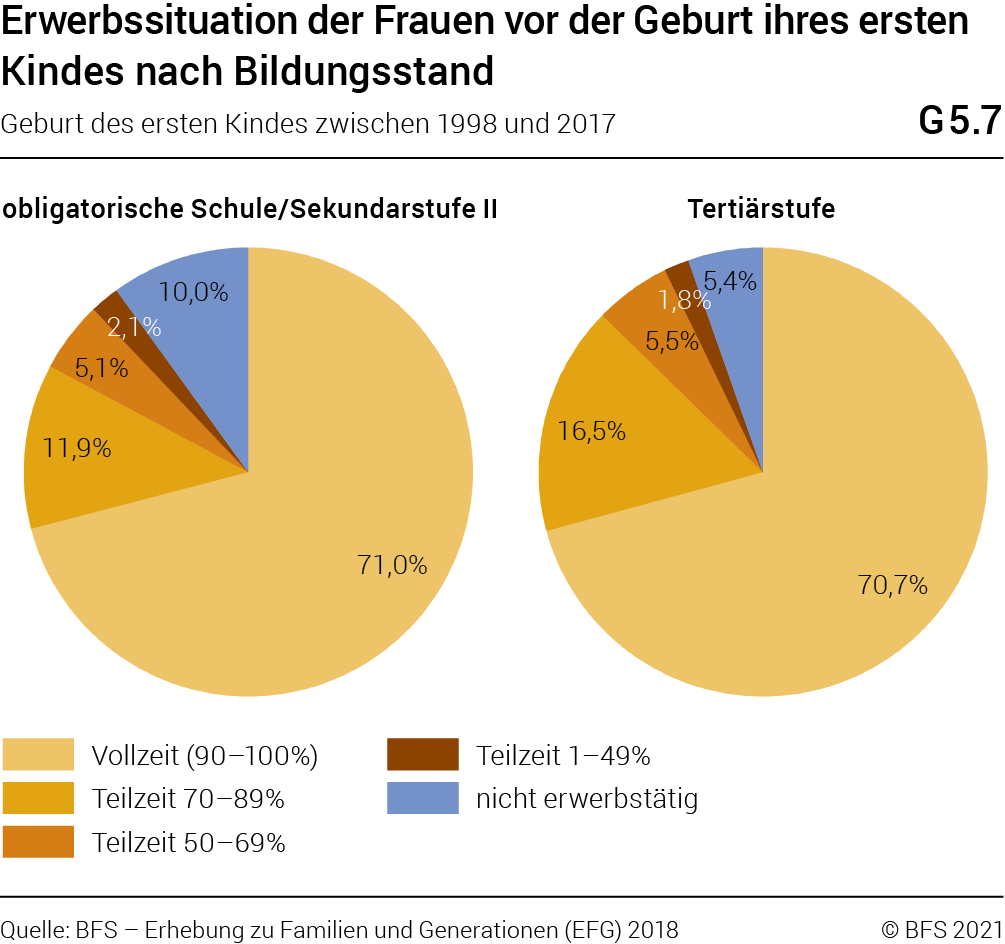

Zum Zeitpunkt der Geburt ihres ersten Kindes arbeiten fast drei Viertel (71%) der Frauen mit einem hohen Beschäftigungsgrad (zwischen 90% und 100%), 21% sind Teilzeit und 8,1% nicht erwerbstätig. In dieser Lebensphase hat der Bildungsstand der werdenden Mütter kaum einen Einfluss auf ihre Arbeitsmarktpartizipation (Grafik 5.7). Frauen mit einem Tertiärabschluss arbeiten tendenziell häufiger mit einem hohen Teilzeitpensum (zwischen 70% und 89%) und sind seltener nicht erwerbstätig als Frauen mit einem Abschluss der obligatorischen Schule oder auf Sekundarstufe II.

Es kommt häufig vor, dass schwangere Frauen weniger arbeiten oder einige Wochen vor dem Geburtstermin ganz mit Arbeiten aufhören müssen und somit krankgeschrieben werden. Siehe zu diesem Thema auch den Bericht des Bundesrats:Mutterschaftsurlaub. Erwerbsunterbrüche vor der Geburt: www.bsv.admin.chR Publikationen & Service R Bundesratsberichte R 2018: Bericht des Bundesrates zum Mutterschaftsurlaub vor der Geburt (15.3793). Zwischen 2013 und 2018 konnte nur gut ein Drittel (36%) der erwerbstätigen schwangeren Frauen bis zur Geburt arbeiten, ohne die Arbeitszeit zu reduzieren. Bei den übrigen zwei Dritteln waren 12% teilweise krankgeschrieben, 31% ganz krankgeschrieben und 57% zuerst teilweise, dann ganz krankgeschrieben. Durchschnittlich dauerte die Arbeitsunfähigkeit zehn Wochen (5 Wochen bei teilweiser Arbeitsunfähigkeit, 8 Wochen bei vollständiger Arbeitsunfähigkeit und 11 Wochen bei einer Kombination aus teilweiser und vollständiger Arbeitsunfähigkeit).

Zwischen 1998 und 2017 ist der Anteil der Geburten, bei denen die erwerbstätigen Mütter Anspruch auf einen bezahlten Urlaub hatten, kontinuierlich von 60% auf mehr als 90% angestiegen. Die gesetzliche Verankerung im Jahr 2005 des Anspruchs auf mindestens 14 Wochen Mutterschaftsurlaub scheint weder einen massgeblichen Einfluss auf die Geschwindigkeit dieses Anstiegs noch auf die durchschnittliche Dauer des bezahlten Mutterschaftsurlaubs gehabt zu haben, die während des gesamten Beobachtungszeitraums bei rund 16 Wochen lag.

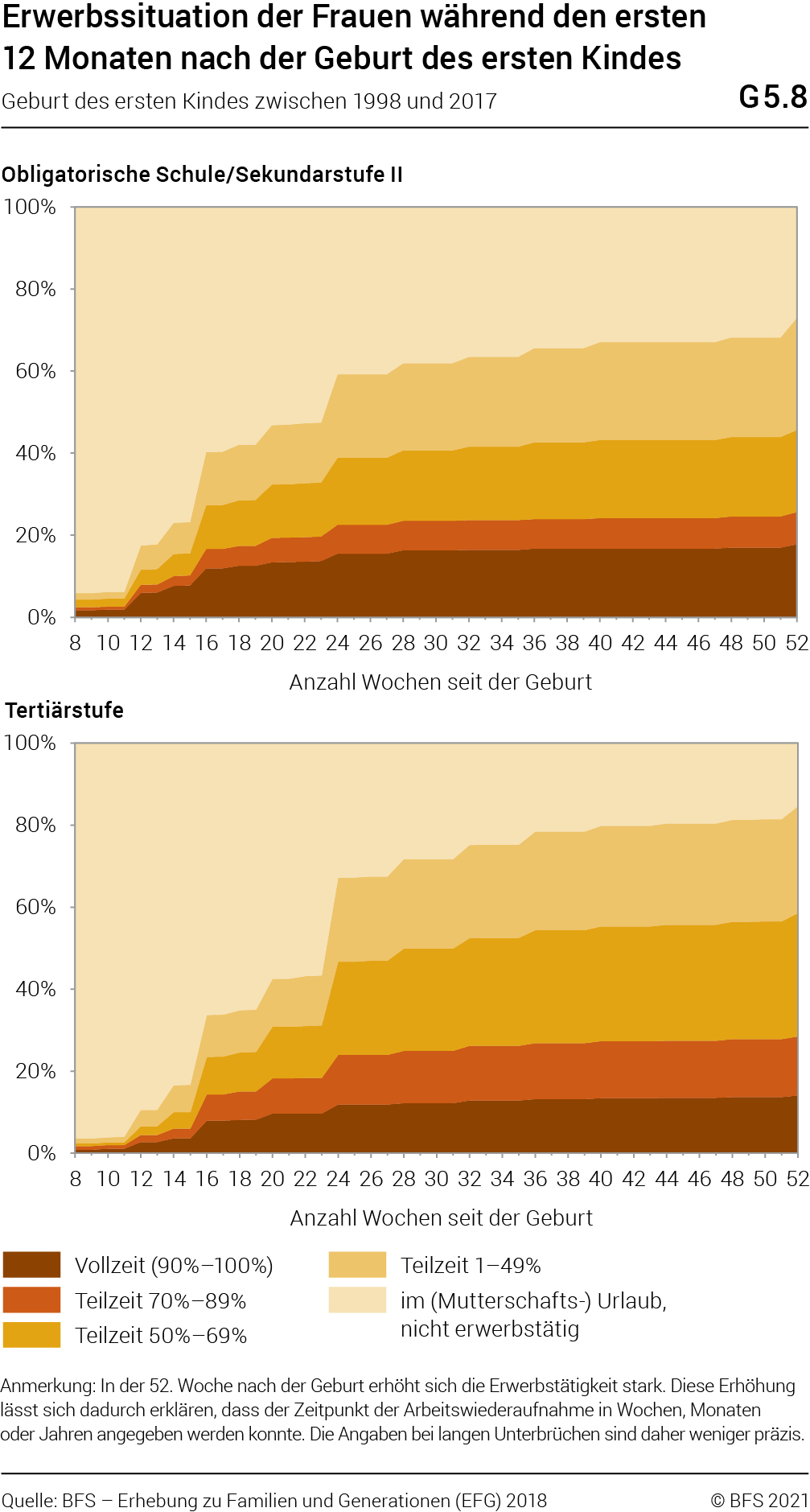

Häufig beginnen die Mütter nicht sofort nach dem Ende des bezahlten Mutterschaftsurlaubs wieder zu arbeiten. Im Durchschnitt erfolgt die Wiederaufnahme der Arbeit rund sechs Monate nach der Geburt. Die Mehrheit der Frauen, die vor der Geburt arbeiteten, nimmt ihre berufliche Tätigkeit innerhalb eines Jahres nach der Geburt wieder auf (79%). Fast die Hälfte der Frauen, die in dieser Zeit wieder in den Arbeitsmarkt eintreten, tut dies nach dem 14-wöchigen Mutterschaftsurlaub, auf den sie gemäss Obligationenrecht (Art. 329 f.) Anspruch haben. Sechs Monate nach der Geburt sind 63% der Frauen wieder erwerbstätig. Schliesslich kehren 16% der Frauen in der zweiten Hälfte des Jahres, das auf die Geburt folgt, in den Arbeitsmarkt zurück.

73% der Frauen reduzieren ihren Beschäftigungsgrad nach der Geburt ihres ersten Kindes auf weniger als 70% oder sind überhaupt nicht mehr erwerbstätig. Lediglich 16% der Mütter nehmen innerhalb eines Jahres nach der Geburt wieder eine Vollzeiterwerbstätigkeit auf.

Der Bildungsstand der Frauen beeinflusst die Wiederaufnahme der Erwerbstätigkeit (Grafik 5.8). 85% der Frauen mit einem Tertiärabschluss nehmen ihre Arbeit innerhalb eines Jahres nach der Geburt ihres Kindes wieder auf, während dies bei den Frauen mit einem Abschluss der obligatorischen Schule oder auf Sekundarstufe II nur bei 73% der Fall ist. Der höhere Anteil an Erwerbstätigen bei den Müttern mit einer Tertiärbildung ist darauf zurückzuführen, dass Teilzeitarbeit bei ihnen stärker verbreitet ist als bei den Müttern mit einem Abschluss der obligatorischen Schule oder einer Ausbildung auf Sekundarstufe II (71% gegenüber 55%).

Die Geburt eines Kindes hat einen weitaus kleineren Einfluss auf die berufliche Laufbahn der Väter. 92% von ihnen haben ihren Beschäftigungsgrad bei der Geburt des ersten Kindes nicht geändert, 7,7% haben ihn reduziert und weniger als 1% haben ihn erhöht. Väter mit einem Tertiärabschluss senken ihren Beschäftigungsgrad deutlich häufiger (11%) als jene ohne nachobligatorische Ausbildung oder mit einem Ausbildungsabschluss auf Sekundarstufe II (3,6%). Doch auch Väter, die ihren Beschäftigungsgrad senken, arbeiten weiterhin mit einem hohen Beschäftigungsgrad. Nach der Geburt ihres ersten Kindes arbeiteten lediglich 2% der Väter weniger als 70%.

5.8 Berufliche Weiterbildung von Eltern mit kleinen Kindern

Die Teilnahme an einer beruflichen Weiterbildung Das Weiterbildungsangebot für Erwachsene ist sehr vielfältig. Es kann sich beispielsweise um Kurse, Seminare, private Kurse, MAS/CAS/DAS oder um Nachdiplome handeln. wird durch die familiäre Situation der Teilnehmenden und insbesondere den Umstand beeinflusst, kleine Kinder im Haushalt zu haben.

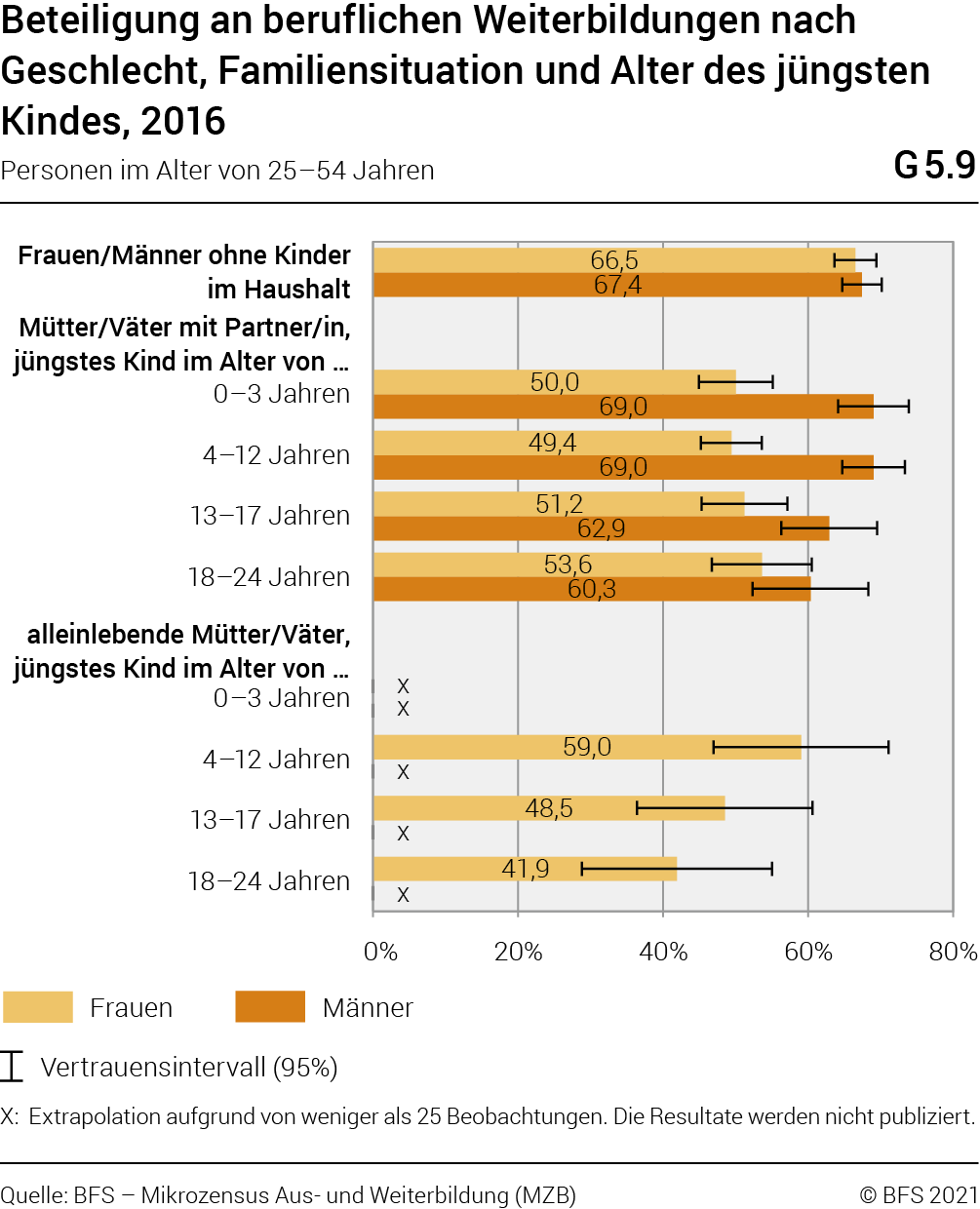

In Haushalten ohne Kinder gibt es bei der Teilnahme an einer beruflichen Weiterbildung grundsätzlich keine signifikanten Unterschiede zwischen Frauen und Männern. Der Unterschied wird hingegen grösser, wenn in einem Haushalt Kinder leben, insbesondere, wenn das jüngste Kind unter 13 Jahre alt ist. Während gleich viele Männer ohne Kinder wie solche mit Kindern unter 13 Jahren an einer beruflichen Weiterbildung teilnehmen, liegt der Anteil der Frauen mit Kindern um mehr als 13% tiefer (bis zu 17% mit Kindern im Alter von 0 bis 3 Jahren) als bei Frauen ohne Kinder. Danach werden die Unterschiede kleiner: Die Zahl der Männer, die eine Weiterbildung beginnen, geht mit zunehmendem Alter der Kinder zurück, während die Zahl der Frauen, die sich weiterbilden, konstant bleibt. Die Beteiligung an beruflichen Weiterbildungen der Frauen, die mit ihren Kindern alleine in einem Haushalt leben, ist vergleichbar mit jener der Frauen in Paarhaushalten mit Kindern. Aufgrund der beschränkten Fallzahlen lässt sich eine Tendenz jedoch nur schwer erkennen (Grafik 5.9).

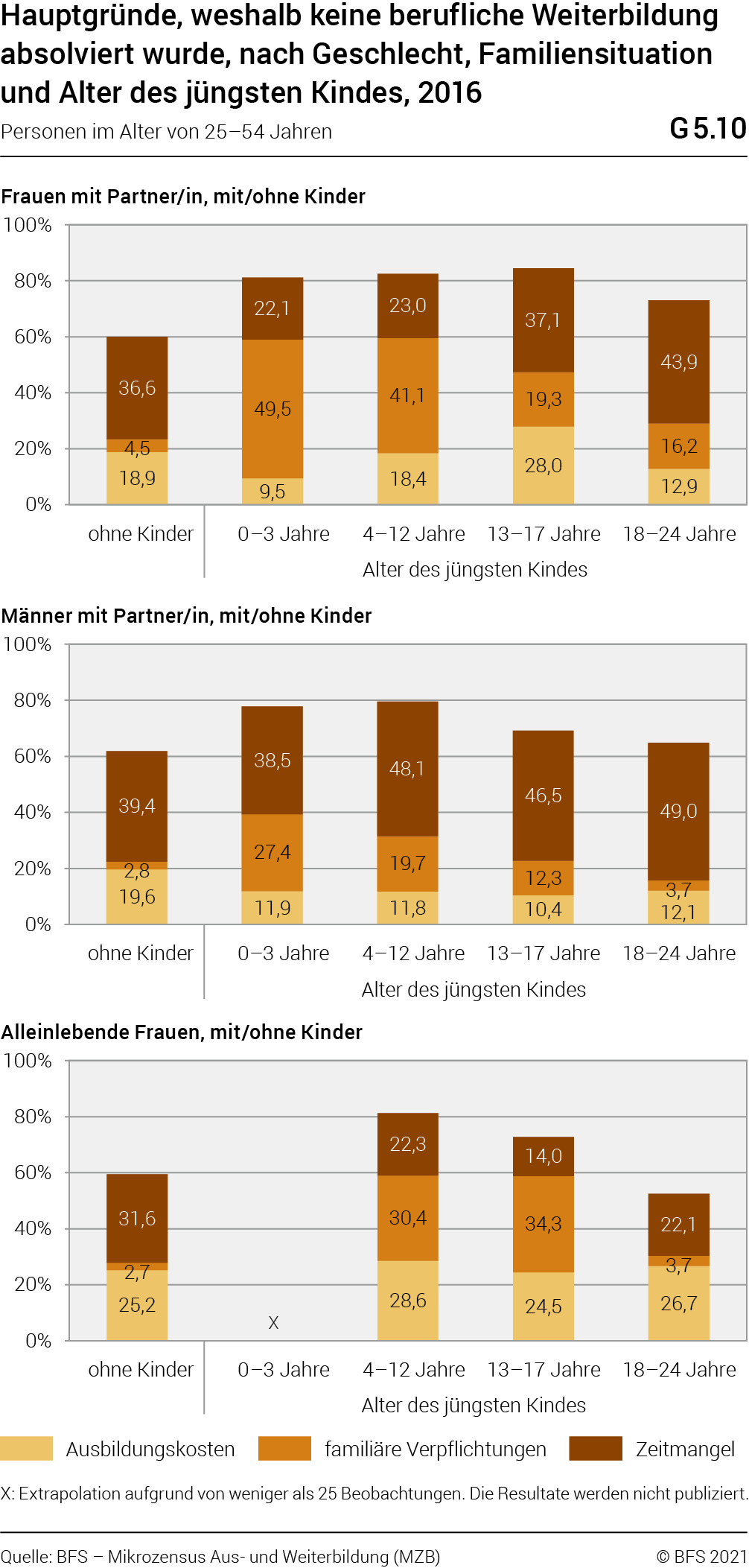

Die Gründe, die für den Verzicht auf eine Weiterbildung angegeben werden, unterscheiden sich ebenfalls zwischen Frauen und Männern: Sowohl die Frauen als auch die Männer geben am häufigsten eine zu hohe familiäre Belastung, fehlende Zeit und zu hohe Weiterbildungskosten als Gründe an. Mütter in Einelternhaushalten, deren jüngstes Kind zwischen 4 und 12 Jahre alt ist, nennen die zu hohen Kosten deutlich häufiger (29%) als die Mütter und Väter in Paarhaushalten (18% bzw. 12%). Bei Letzteren wird die familiäre Belastung in der Zeit, in der das jüngste Kind im Alter von 0 bis 12 Jahren ist, von den Frauen doppelt so häufig als Grund angegeben wie von den Männern. Diese stellt für Mütter mit Kinder bis 12 Jahren somit das Haupthindernis für die Teilnahme an einer beruflichen Weiterbildung dar. Danach, wenn das jüngste Kind im Alter von 13 bis 24 Jahren ist, kehrt sich bei den Frauen das Verhältnis zwischen fehlender Zeit und familiärer Belastung um. Die Männer in einem Paarhaushalt geben systematisch häufiger die fehlende Zeit als die zu hohe familiäre Belastung an, unabhängig davon, ob sie Kinder haben und wie alt das jüngste Kind ist (Grafik 5.10).

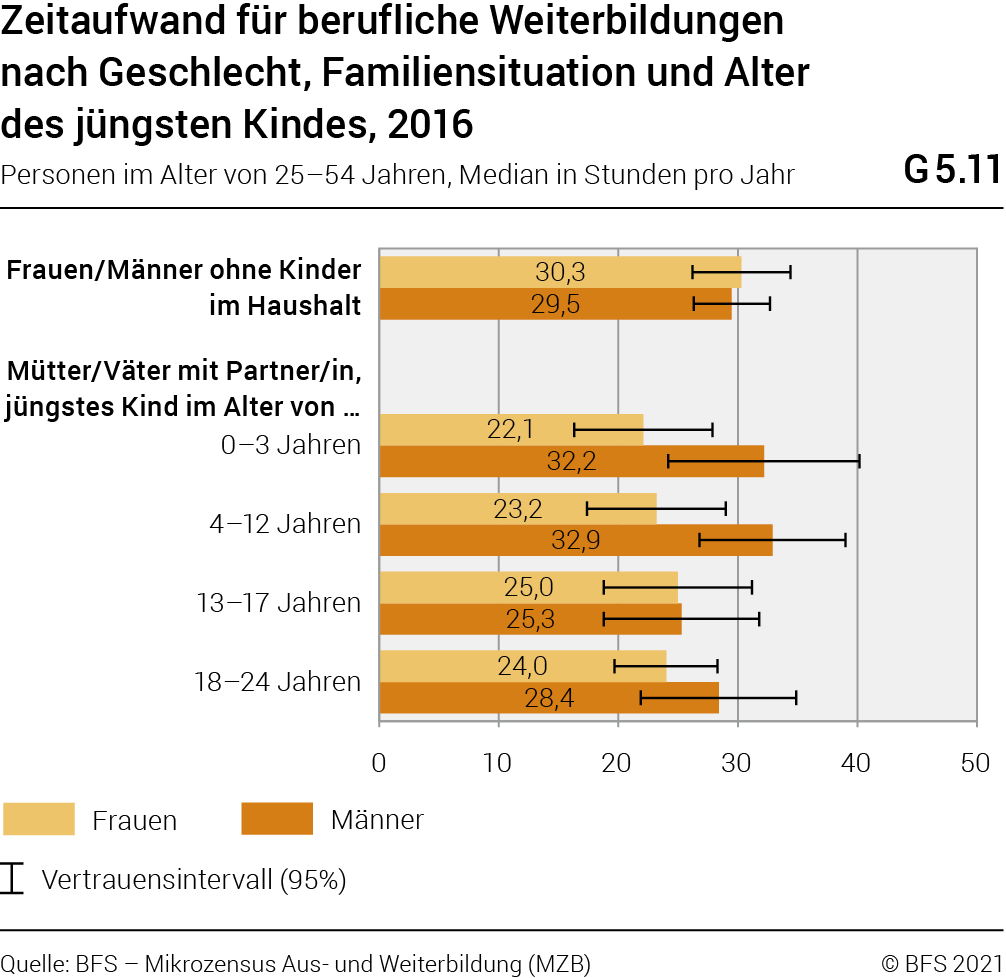

Bei der Anzahl der jährlich insgesamt für berufliche Weiterbildung aufgewendeten Stunden ist ebenfalls ein Unterschied zwischen den Personen in Paarhaushalten mit Kindern und jenen ohne Kinder zu erkennen. Diese Differenz lässt sich auch hier hauptsächlich bei den Frauen beobachten. Während bei den Männern mit und ohne Kinder die Zahl der jährlich für ihre berufliche Weiterbildung aufgewendeten Stunden mehr oder weniger gleichbleibt (etwa 30 Stunden), liegt der Medianwert bei den Frauen in einem Paarhaushalt mit einem oder mehreren Kindern im Vergleich zu jenen ohne Kinder zwischen fünf und acht Stunden pro Jahr tiefer (zwischen 22 und 25 Stunden gegenüber 30 Stunden). Die Anwesenheit eines oder mehrerer Kinder im Haushalt scheint somit für die Frauen mit Partnerin oder Partner einen Einfluss auf die Anzahl der Stunden zu haben, die sie für ihre berufliche Weiterbildung aufwenden. Das Alter des jüngsten Kindes scheint hingegen keine signifikante Auswirkung auf diese Zahl zu haben. Bei Müttern in Einelternhaushalten sind diese Zahlen vergleichbar mit jenen der Mütter in Paarhaushalten, müssen aber aufgrund der geringen Fallzahlen mit Vorsicht interpretiert werden (Grafik 5.11).

Weitere Informationen zu Kapitel 5.8:

Weiterbildung der Bevölkerung

5.9 Studierende mit Kindern

An den Schweizer Hochschulen haben 4,8% der Studierenden Kinder unter 18 Jahren, was rund 9400 Personen entspricht. Dieser Anteil hängt stark von der Altersgruppe der Studierenden ab: Während Studierende bis 25 Jahre kaum Kinder haben (0,3% bzw. 290 Personen), sind es bei Studierenden von 26 bis 30 Jahren 2,7% (1200 Personen), bei den Studierenden von 31 bis 35 Jahren ein Fünftel (20%, 2300 Personen) und bei den Studierenden über 35 Jahre knapp die Hälfte (46%, 5700 Personen).

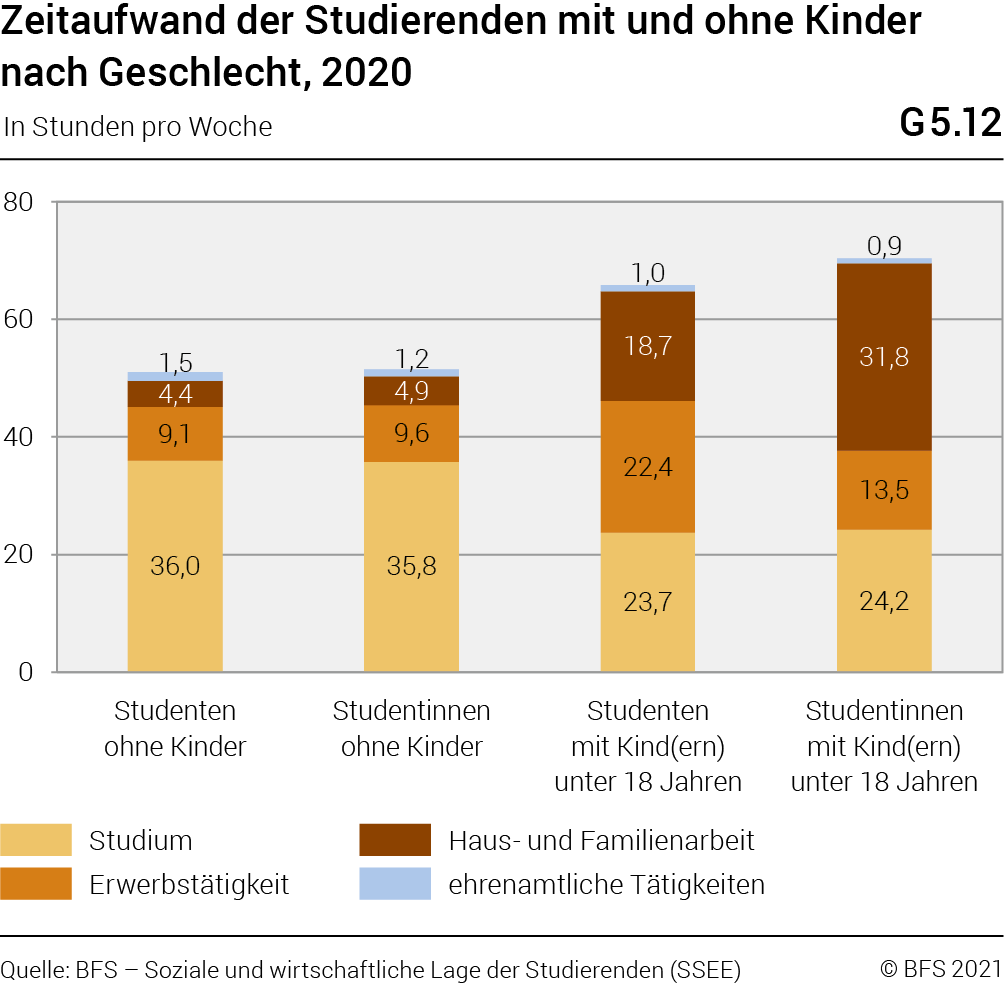

Die Vereinbarkeit von Studium und Familie stellt hohe Anforderungen an studierende Eltern: Der wöchentliche Zeitaufwand für Studium, Erwerbstätigkeit, Haus- und Familienarbeit sowie ehrenamtliche Tätigkeiten beträgt unter den studierenden Müttern durchschnittlich 70,3 Stunden und unter den studierenden Vätern 65,8 Stunden. Studierende ohne Kinder haben im Vergleich dazu mit 51,5 bzw. 51,0 Stunden einen deutlich geringeren Zeitaufwand. Studierende mit Kindern wenden weniger Zeit für ihr Studium und mehr Zeit für Haus-, Familien- und Erwerbsarbeit auf. Dabei investieren studierende Väter mehr Zeit in Erwerbstätigkeit (22,4 Stunden, Mütter: 13,5 Stunden) und studierende Mütter mehr Zeit in Haus- und Familienarbeit (31,8 Stunden, Väter: 18,7 Stunden, Grafik 5.12).

Die hohe zeitliche Belastung hat Auswirkungen auf das Studium: 43% der studierenden Eltern stimmen der Aussage (eher) zu, dass es für sie schwierig ist, Kinderbetreuung und Studium zu vereinbaren. 25% geben an, dass die Kinderbetreuung sie möglicherweise daran hindert, das Studium erfolgreich abzuschliessen. 17% sehen in der mangelnden institutionalisierten Kinderbetreuung (Kindertagesstätten, Tagesfamilien) ein Handicap für die Fortsetzung des Studiums. 12% leiden wegen der Doppelbelastung durch Kinderbetreuung und Studium unter gesundheitlichen Problemen.

Weitere Informationen zu Kapitel 5.9:

Soziale und wirtschaftliche Lage der Studierenden