Gut ein Zehntel der Personen mit Kindern unter 18 Jahren sind nicht mehr mit dem anderen Elternteil zusammen. Die meisten dieser geschiedenen und getrenntlebenden Eltern haben das gemeinsame Sorgerecht. Falls das Sorgerecht einem Elternteil allein zusteht, ist es fast immer die Mutter.

Alimente machen sowohl bei den Geber- als auch den Empfängerhaushalten einen beträchtlichen Anteil des Budgets aus.

13.1 Sorgerecht und Obhut

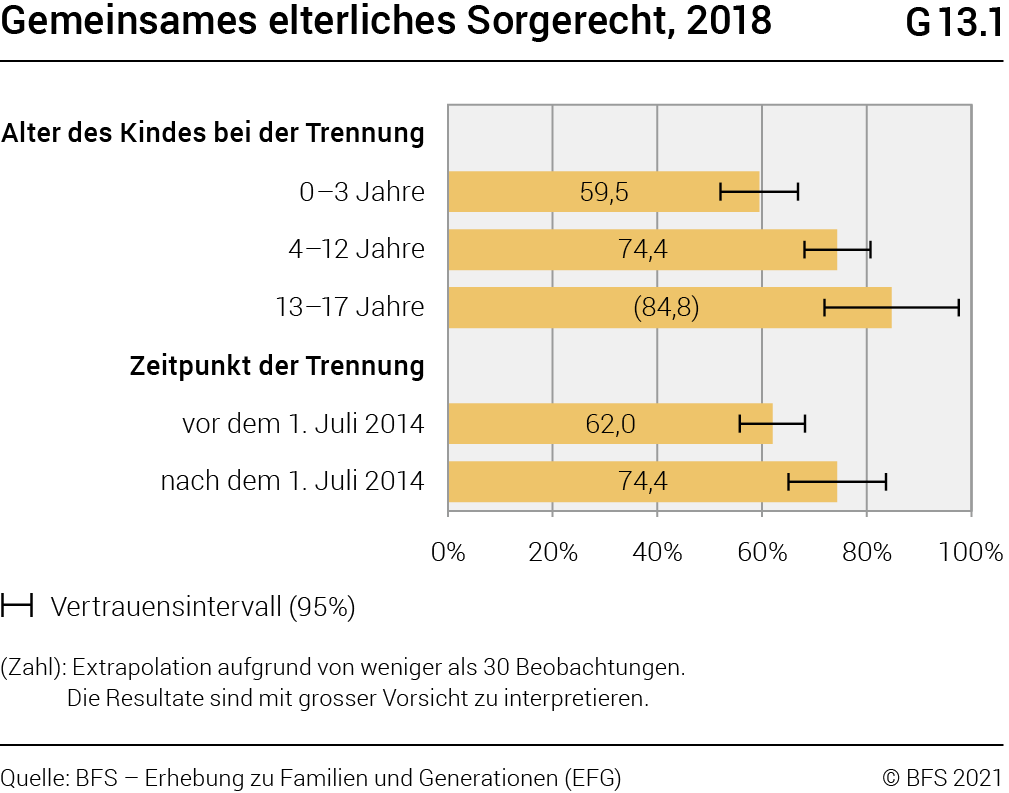

Wenn sich Paare trennen oder scheiden lassen, die noch minderjährige Kinder haben, stellt sich die Frage der Zuweisung der elterlichen Sorge und des Wohnorts der Kinder. Mehr als jede zehnte Person (13%) mit mindestens einem Kind unter 18 Jahren lebt nicht mehr mit dem anderen Elternteil in einer Partnerschaft. Bei einer Trennung oder einer Scheidung wird die elterliche Sorge meistens beiden Elternteilen übertragen. 61% der getrennten oder geschiedenen Eltern haben die gemeinsame elterliche Sorge. Wenn die elterliche Sorge nur einem Elternteil übertragen wurde, war das in neun von zehn Fällen die Mutter. Je jünger die Kinder zum Zeitpunkt der Trennung oder Scheidung sind, umso häufiger wird die elterliche Sorge nur einem Elternteil übertragen. Mit steigendem Alter der Kinder wird die gemeinsame elterliche Sorge häufiger.

Am 1. Juli 2014 ist eine Gesetzesänderung in Kraft getreten, und die gemeinsame elterliche Sorge ist seither bei einer Scheidung der Eltern die Regel. Wenn die Eltern nicht verheiratet sind, entsteht die gemeinsame elterliche Sorge nicht automatisch, kann aber von den Eltern mit einer gemeinsamen Erklärung verlangt werden. Der Anteil der getrennten Eltern, die die gemeinsame elterliche Sorge ausüben, hat im Vergleich zur früheren Situation nur leicht zugenommen (Grafik 13.1).

Nach einer Trennung oder Scheidung der Eltern leben die Kinder mehrheitlich bei den Müttern. Es gibt etwa fünfmal so viele Einelternhaushalte mit Müttern als mit Vätern (siehe Kapitel 2).

Anderseits sind bei den Personen, die Kinder unter 18 Jahren haben, die mehrheitlich beim anderen Elternteil leben, knapp 90% Väter und nur rund 10% Mütter.

Ältere Kinder leben etwas häufiger beim Vater als jüngere. lst das jüngste Kind im Alter von 13 bis 17 Jahren, sind 85% der Personen mit Kindern, die mehrheitlich beim anderen Elternteil leben, Väter und 15% Mütter.

Bei knapp sechs von zehn getrenntlebenden oder geschiedenen Eltern (57%) wird mindestens ein Kind auch vom Elternteil betreut, bei dem es nicht mehrheitlich lebt oder es wohnt sogar je zur Hälfte der Zeit bei der Mutter und beim Vater. Das Alter der Kinder spielt auch hier eine Rolle. Wenn das jüngste Kind unter 13 Jahren ist, werden bei 62% der Eltern die Kinder auch vom anderen Elternteil betreut; wenn es 13- bis 17-jahrig ist, sind es nur 51%.

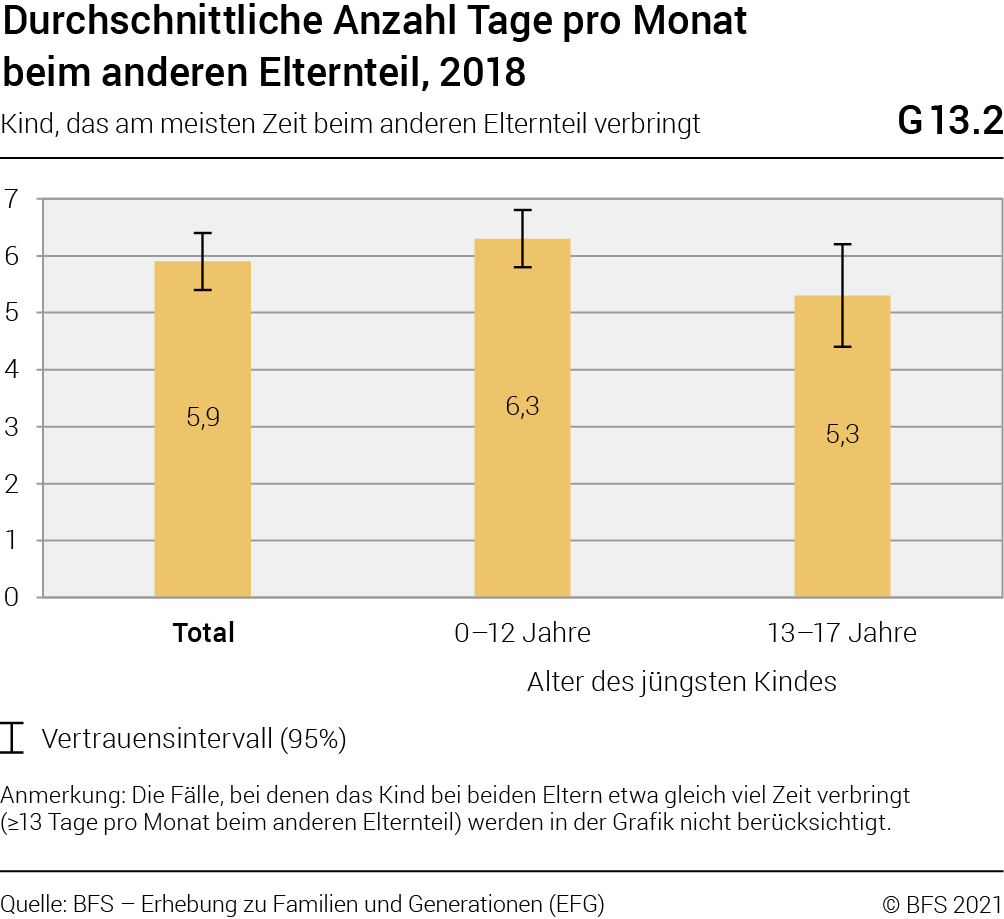

Auch wenn die Kinder nur von einem Elternteil betreut werden, haben sie in der Regel trotzdem Kontakt zum anderen Elternteil. Knapp ein Zehntel der Väter und Mütter mit Kindern unter 18 Jahren, die hauptsächlich beim anderen Elternteil leben, haben mit den Kindern keinen Kontakt in Form von Besuchen oder per Telefon oder Skype u. ä. Rund ein Sechstel der getrenntlebenden oder geschiedenen Eltern teilen sich die Betreuung der Kinder mehr oder weniger hälftig auf, und die Kinder leben etwa gleich viele Tage bei der Mutter und beim Vater. Bei je gut zwei Fünfteln verbringen die Kinder zwischen 1 und 4 Tage pro Monat bzw. zwischen 5 und 12 Tage beim anderen Elternteil. lm Durchschnitt sind sie 5,9 Tage pro Monat beim anderen Elternteil. Dabei gibt es keine grossen Unterschiede zwischen Müttern und Vätern. Jüngere Kinder verbringen durchschnittlich etwas mehr Zeit beim anderen Elternteil als ältere: lst das jüngste Kind unter 13 Jahren, sind die Kinder durchschnittlich 6,3 Tage pro Monat beim anderen Elternteil, ist es im Alter von 13 bis 17 Jahren, sind es 5,3 Tage (Grafik 13.2).

13.2 Alimente

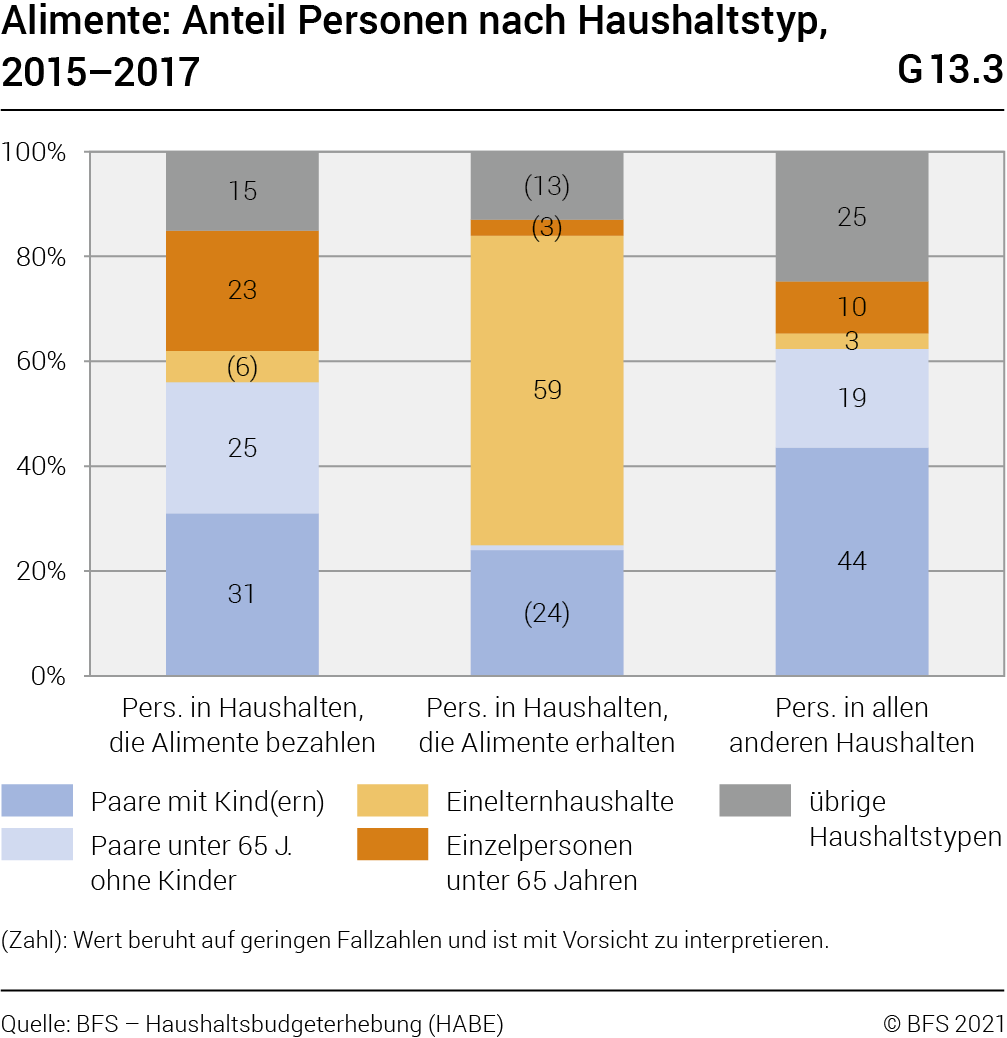

Mit 3,4% lebt nur ein geringer Anteil der Personen in der Schweiz in Haushalten, die an einen anderen Haushalt Alimente ausrichten. Es kann nicht unterschieden werden, ob es sich um Zahlungen für Kinder oder ehemalige Ehepartner handelt. Die wenigen Haushalte, die sowohl Empfänger als auch Schuldner sind, werden in den Analysen nicht berücksichtigt. Sie teilen sich zu ähnlich grossen Teilen in alleinlebende Personen unter 65 Jahren, Personen in Paarhaushalten unter 65 Jahren ohne Kinder, Personen in Paarhaushalten mit Kindern unter 25 Jahren sowie alle sonstigen Haushaltstypen auf (Grafik 13.3). Im Durchschnitt umfassen diese Haushalte 1,9 Personen. Alleinlebende Personen, die Alimente zahlen, sind in der Regel männlich (96%).

Die Haushalte, die Alimente erhalten, umfassen 3,7% der Bevölkerung. Die Mehrheit davon (59%) lebt in Einelternhaushalten mit Kindern unter 25 Jahren. Die Alimente beziehenden Haushalte umfassen im Durchschnitt rund 2,6 Personen. Die Referenzperson der Einelternhaushalte (erwachsene Hauptverdiener) ist in 97,5% der Fälle weiblich. Einelternhaushalte sind aber nicht in allen Fällen unterstützungsberechtigt: Tatsächlich erhält weniger als die Hälfte (44%) der Personen in Einelternhaushalten mit Kindern Alimente.

13.2.1 Einkommen

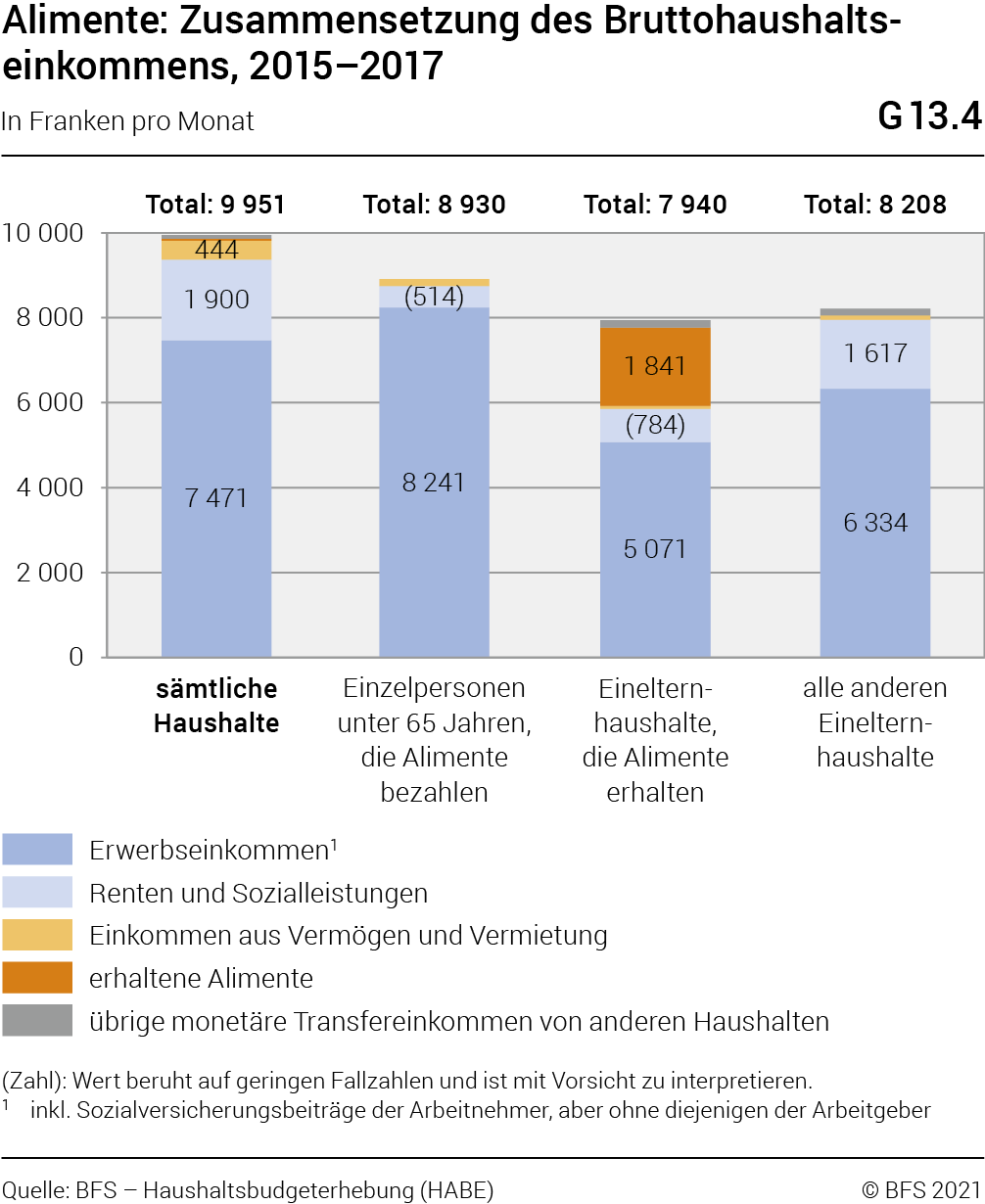

Die Einkommen der Alimente zahlenden und erhaltenden Haushalte unterscheiden sich sowohl in der Höhe als auch in der Zusammensetzung voneinander. Zur besseren Vergleichbarkeit beschränkt sich die Darstellung auf drei spezifische Haushaltstypen: Einelternhaushalte mit und ohne Bezug von Alimenten sowie Einzelpersonen unter 65 Jahren, die Alimente bezahlen (Grafik 13.4). Das Bruttohaushaltseinkommen der Einelternhaushalte, die Alimente erhalten, liegt mit durchschnittlich 7940 Franken tendenziell tiefer als jenes der Einelternhaushalte, die keine Alimente erhalten (8208 Franken) und auch tiefer als jenes der Einzelpersonen unter 65 Jahren, die Alimente bezahlen (8930 Franken). In diesem Betrag sind die zu bezahlenden Alimente noch nicht abgezogen.

Nach Abzug aller obligatorischen Ausgaben, die neben den Alimenten auch Sozialversicherungsbeiträge, Steuern und die Prämien für die obligatorische Krankenversicherung umfassen, bleiben den zahlenden Einzelpersonen noch rund 4500 Franken pro Monat. Bei den Einelternhaushalten, die Alimente erhalten, sind es rund 6250 Franken, die jedoch für durchschnittlich 2,7 Personen ausreichen müssen. Das verfügbare Äquivalenzeinkommen Siehe die Definition in Kapitel 8. der Personen in Einelternhaushalten liegt mit rund 3600 Franken tiefer als jenes der Einzelpersonen, die Alimente bezahlen (4500 Franken).

Während das Einkommen der Alimente bezahlenden Einzelpersonen grösstenteils aus Erwerbstätigkeit stammt (92% des Bruttoeinkommens), macht diese Einkommensquelle bei den Einelternhaushalten, die Alimente erhalten, nur 64% des Einkommens aus. Die durchschnittliche Höhe der erhaltenen Alimente beträgt bei den Einelternhaushalten 1841 Franken. Dies entspricht fast einem Viertel ihres Bruttohaushaltseinkommens.

13.2.2 Ausgaben

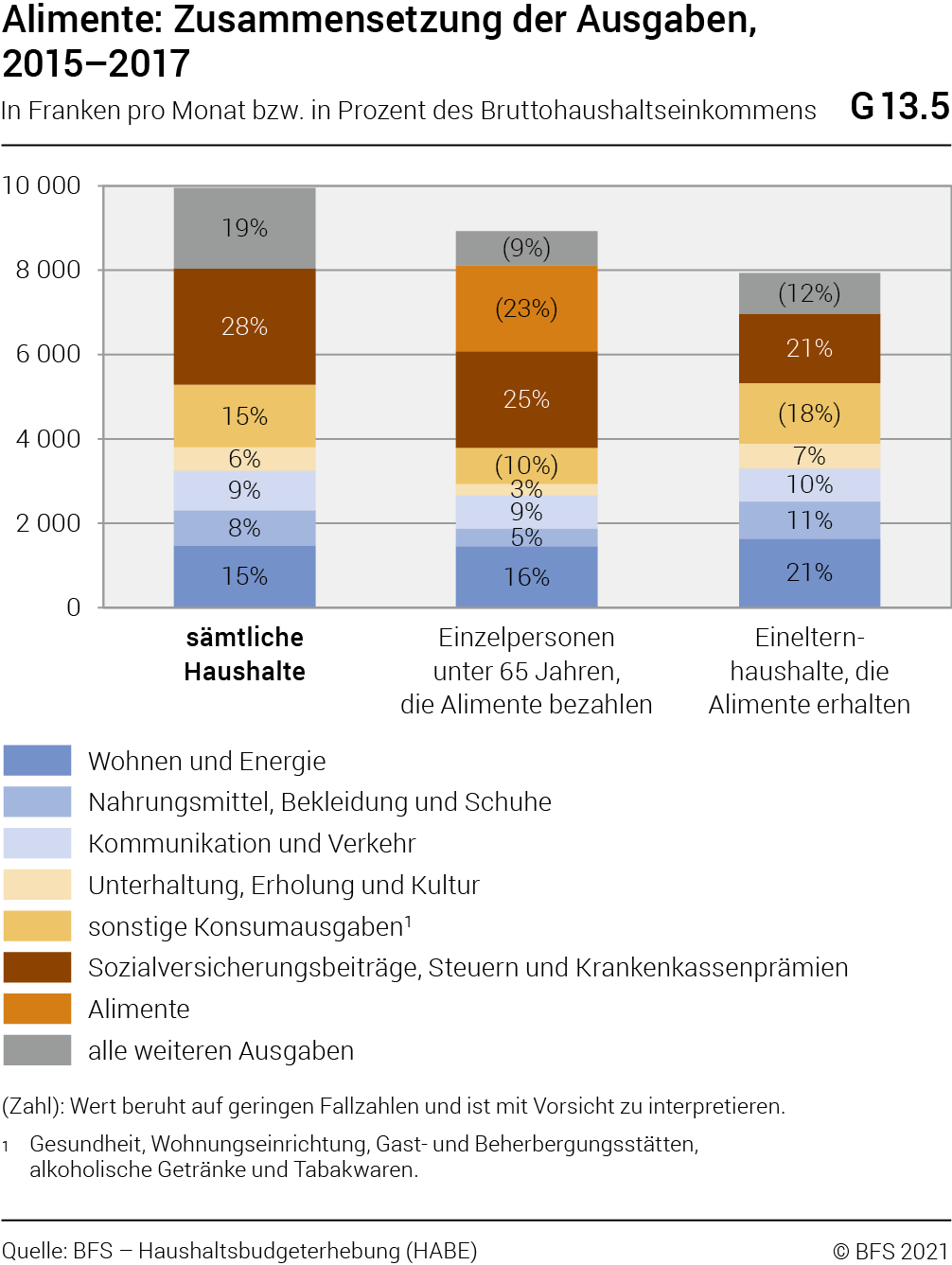

Die Alimente zahlenden und erhaltenden Haushalte unterscheiden sich nicht nur bezüglich ihrer Einkommen, sondern auch bezüglich ihrer Ausgaben. Die Grafik 13.5 zeigt, dass die Einelternhaushalte, die Alimente erhalten, fast ein Drittel ihres Bruttoeinkommens für die Ausgabenposten Wohnen, Lebensmittel und Bekleidung aufwenden. Weitere 10% des Budgets werden für Kommunikation und Verkehr ausgegeben und rund 7% für Unterhaltung, Erholung und Kultur. 18% entfallen auf sonstige Konsumausgaben (z. B. für Gesundheit, Wohnungseinrichtung, Gast- und Beherbergungsstätten, alkoholische Getränke und Tabakwaren). 21% des Bruttoeinkommens werden für obligatorische Ausgaben wie Steuern, Sozialversicherungsbeiträge und Krankenkassenprämien (Grundversicherung) ausgegeben. Der Restposten «alle weiteren Ausgaben» umfasst u. a. sonstige Gebühren und Abgaben, übrige Versicherungsprämien, Sparen (z. B. Säule 3a) sowie Transfers an andere Haushalte (ohne Alimente). Er beläuft sich auf rund 12% des Bruttoeinkommens.

Bei den Einzelpersonen, die Alimente bezahlen, sind die Anteile der Wohn- und Konsumausgaben am Budget geringer: Sie geben rund ein Fünftel ihres Bruttoeinkommens für Wohnen, Essen und Kleider aus und ein weiteres Fünftel für alle übrigen Konsumausgaben. Im Vergleich zu den Einelternhaushalten ist der Anteil der Sozialversicherungsbeiträge, Steuern und Krankenkassenprämien am Budget höher (25%), und ausserdem fallen die Ausgaben für die Alimente mit rund 23% (durchschnittlich 2041 Franken) stark ins Gewicht.

13.3 Alimentenbevorschussung

Wenn Unterhaltsbeiträge für Kinder nicht, unvollständig oder unregelmässig bezahlt werden, dann hilft die Bevorschussung dieser Alimente (ALBV) durch die Kantone, finanzielle Engpässe zu überbrücken.

Im Jahr 2019 bezogen auf nationaler Ebene 48 900 Personen oder 0,57% der Bevölkerung Alimentenbevorschussungen. Die kantonalen Quoten bewegen sich zwischen 0,14% (Appenzell-Innerrhoden) und 1% (Basel-Stadt).

Acht Kantone haben eine ALBV-Quote, welche über dem gesamtschweizerischen Mittelwert liegt. Betrachtet man die ALBV-Quote nach Gemeinden, so zeigt sich eine mit Gemeindegrösse zunehmende Inanspruchnahme von ALBV.

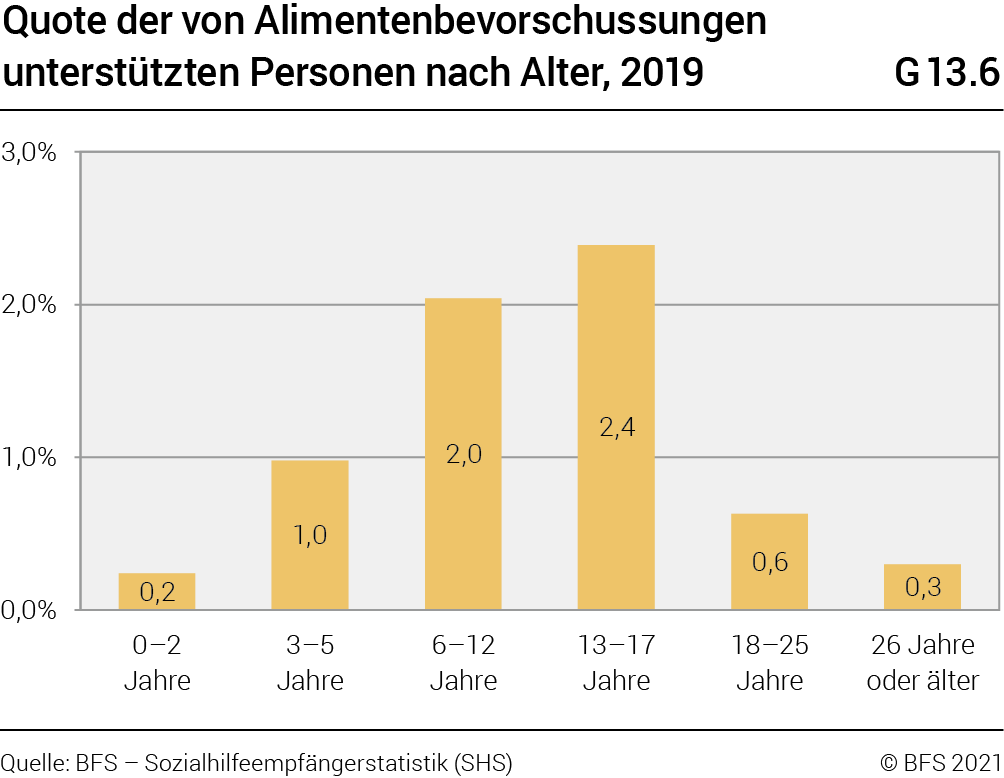

Fast alle antragstellenden Personen sind weiblich. Der Anteil von 94% hat sich über die Jahre kaum verändert. Ausländerinnen und Ausländer sind überproportional vertreten beim Bezug von Bevorschussungen, ihre Quote ist mit 0,76% 1,5-mal höher als diejenige von Personen mit schweizerischer Nationalität. Die Quote für Kinder steigt bis zum 17. Altersjahr stetig an. Sobald die Erstausbildung abgeschlossen ist, erlischt in den meisten Fällen der Anspruch. Die beiden Altersklassen mit den höchsten Anteilen an Bezügerinnen und Bezügern von Alimentenbevorschussungen sind die der 6- bis 12-Jährigen und der 13- bis 17-Jährigen. Deren ALBV-Quote beläuft sich auf 2,0% bzw. 2,4%. Die Bevorschussungen werden somit in erster Linie an Kinder ausbezahlt (Grafik 13.6).

Bei der Alimentenbevorschussung (ALBV) handelt es sich um Bevorschussungen von geschuldeten und nicht bezahlten Unterhaltszahlungen. Alle 26 Kantone richten Alimentenbevorschussungen aus. Die Anspruchsbedingungen und der Leistungsbezug sind kantonal verschieden und bedarfsabhängig. Einzig im Kanton Tessin ist der Anspruch nicht abhängig vom Einkommen und Vermögen des obhutsberechtigten Elternteils. Die Daten für den Kanton Tessin werden trotzdem zu Vergleichszwecken erhoben. Je nach kantonaler Gesetzgebung kann die Bevorschussung nur für Kinder- oder zusätzlich auch für Erwachsene (FR, VD, VS, NE, GE, JU und ZG) beansprucht werden. Die Alimentenbevorschussung wird seit 2007 erhoben. Für 2019 liegen die Ergebnisse von 26 Kantonen auf Einzelfallbasis vor.

In der Statistik zur Alimentenbevorschussung wird der Begriff Unterstützungseinheit (UE) verwendet. Diese umfasst die Person(en), die im gleichen Unterhaltsvertrag als Begünstigte genannt sind. Sind diese minderjährig, so wird der im gleichen Haushalt wohnende erziehungsberechtigte Elternteil als antragstellende Person mit in die Unterstützungseinheit einbezogen. Nicht zur Unterstützungseinheit gezählt werden Personen, die im gleichen Haushalt wohnen, jedoch nicht im Unterhaltsvertrag erwähnt werden.

Die meisten Bezügerinnen und Bezüger von Alimentenbevorschussungen leben in Unterstützungseinheiten mit einem Kind (57%). In 22% der Fälle werden zwei und in weiteren 5,1% drei oder mehr Kinder unterstützt.

Eine weitere Kategorie (3,8%) umfasst die Ex-Ehegatten, die Unterhaltsbeiträge erhalten, sowie die Eineltern-Unterstützungseinheiten mit einem oder mehreren Kindern im Alter von 18 bis 25 Jahren.

Weitere Informationen zu den Kapiteln 13.1 - 13.3:

Demos 1/2020 Scheidungen

Alimentenbevorschussung

13.4 Armut und materielle Entbehrung

Eine Trennung führt in der Regel zu höheren Lebenskosten für alle Beteiligten. Ein Einkommen, das vor der Scheidung für den gemeinsamen Haushalt gereicht hat, kann zu knapp sein, um danach beide Parteien zu finanzieren. Die Höhe der Alimente wird nicht nur aufgrund des Bedarfs der unterstützungsberechtigten Partei festgelegt, sondern auch aufgrund der finanziellen Möglichkeiten der unterstützungspflichtigen Partei. Wenn diese am oder unter dem Existenzminimum lebt, muss sie grundsätzlich keine Alimente bezahlen. Ein allfälliger Fehlbetrag muss dann vom unterstützungsberechtigten Haushalt getragen werden. Wenn sich die Einkommenssituation der unterstützungspflichtigen Partei verändert, werden die Alimente jedoch nicht automatisch angepasst. Es ist somit denkbar, dass Personen aufgrund von Alimentenzahlungen in finanzielle Schwierigkeiten geraten.

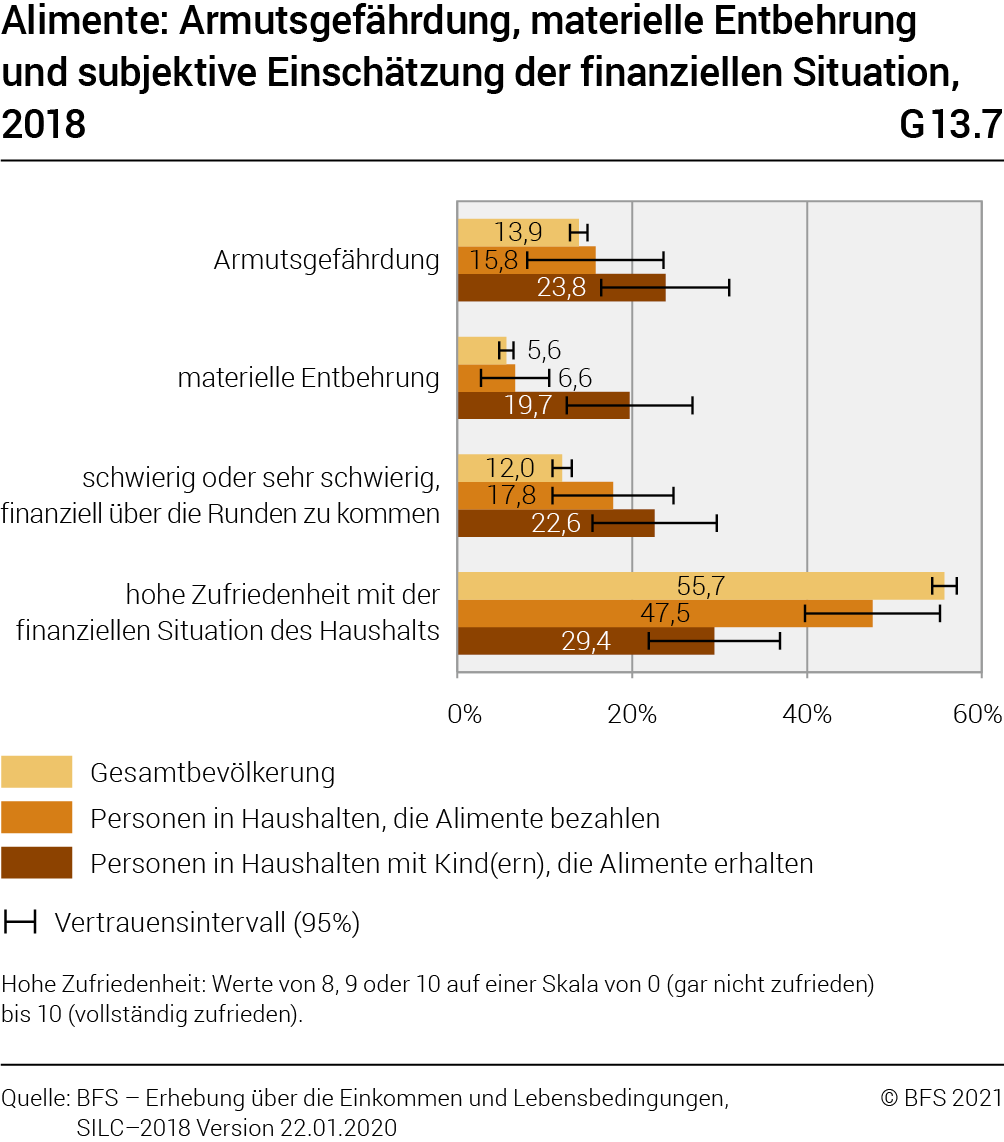

Anhand der vorliegenden Auswertungen lässt sich dies jedoch kaum bestätigen (Grafik 13.7): Personen, die Alimente bezahlen, sind tendenziell seltener armutsgefährdet als Personen in Haushalten mit Kindern, die Alimente erhalten (16% gegenüber 24%). Sie sind zudem seltener von materieller Entbehrung betroffen (6,6%) als unterstützte Haushalte mit Kindern (20%) und haben gemäss ihrer eigenen Einschätzung tendenziell seltener Schwierigkeiten, finanziell über die Runden zu kommen (18% gegenüber 23%). Für die Definitionen zur Schwierigkeit, finanziell über die Runden zu kommen, zur Armutsgefährdung sowie zur materiellen Entbehrung siehe Kapitel 8 und 9.

Dies spiegelt sich auch in der subjektiven Zufriedenheit der Personen mit der finanziellen Situation des Haushalts. Bei Personen, die Alimente bezahlen, unterscheidet sich der Anteil sehr zufriedener Personen nicht signifikant von der Gesamtbevölkerung (48% gegenüber 56%). Bei Haushalten mit Kindern, die Alimente erhalten, weist dagegen nur knapp jede dritte Person eine hohe Zufriedenheit mit der finanziellen Situation des Haushalts auf.

13.5 Subjektives Wohlbefinden und soziale Beziehungen

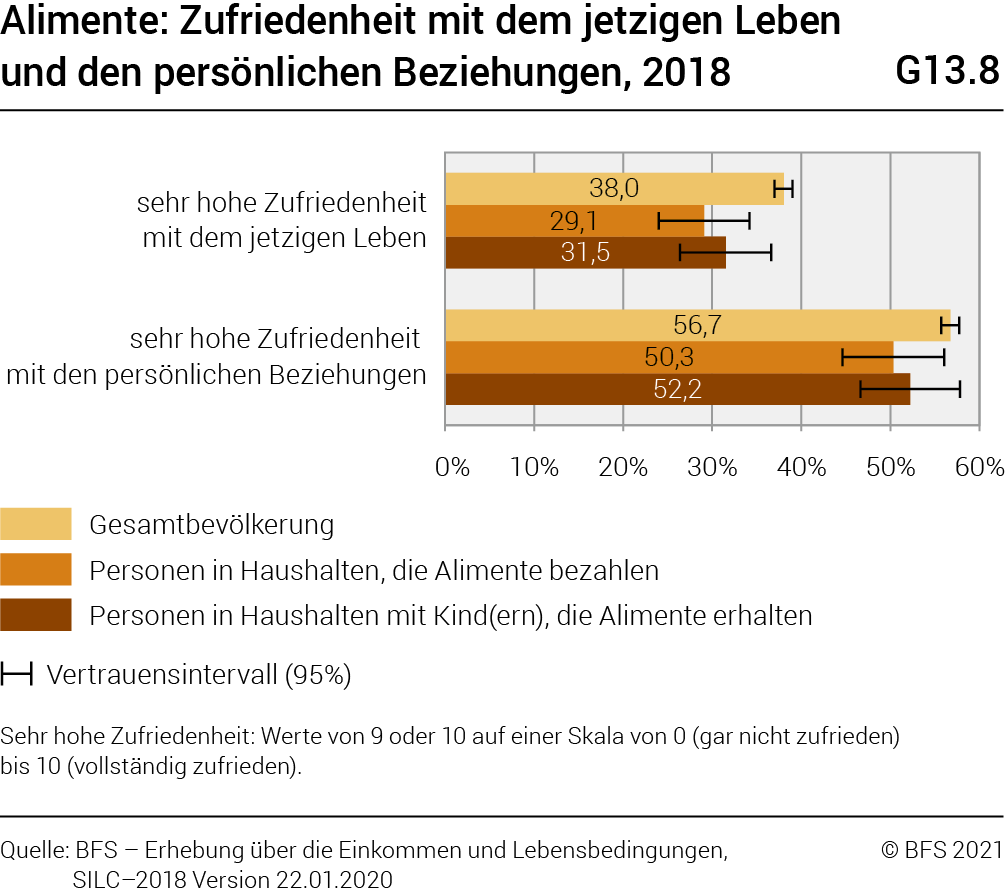

Personen in Haushalten, die Alimente bezahlen oder erhalten, sind weniger zufrieden mit ihrem jetzigen Leben als die Gesamtbevölkerung: Während insgesamt 38% der Bevölkerung der Schweiz eine sehr hohe Lebenszufriedenheit aufweist, trifft dies nur auf 29% der Personen in Haushalten, die Alimente bezahlen zu. Bei den Personen in Haushalten mit Kindern, die Alimente erhalten, ist dieser Wert mit 31% leicht höher (Grafik 13.8). Bei beiden Gruppen ist auch der Anteil Personen, die mit ihren persönlichen Beziehungen sehr zufrieden sind (z. B. zur Familie, zu Freunden oder Arbeitskollegen) tendenziell geringer als in der Gesamtbevölkerung.