Das Alter der Mütter bei Geburt des ersten Kindes ist in der Schweiz relativ hoch, nur in Italien und Spanien sind die Frauen bei der Familiengründung noch etwas älter.

Die Erwerbstätigenquote von Männern und Frauen liegt über dem europäischen Durchschnitt. Es gibt aber insbesondere bei den Frauen mit Kindern einen deutlich höheren Anteil Teilzeiterwerbstätige. Rund ein Drittel der Kinder unter 3 Jahren werden in der Schweiz formell betreut. Das entspricht ziemlich genau dem EU-Durchschnitt. Der Lebensstandard von Haushalten in denen zwei Erwachsene mit Kindern leben, ist in der Schweiz einer der höchsten Europas. Gleichzeitig gibt es im Vergleich zu den meisten anderen europäischen Ländern aber auch grosse Unterschiede beim verfügbaren Äquivalenzeinkommen von Paarhaushalten mit und ohne Kinder.

In diesem abschliessenden Kapitel geht es darum, die Schweiz in den europäischen Kontext einzuordnen und Unterschiede zwischen verschiedenen europäischen Ländern aufzuzeigen. Neben der Schweiz werden dabei grundsätzlich der Durchschnitt der EU-28 sowie die Länder Dänemark, Deutschland, Frankreich, Italien, Niederlande, Österreich, Portugal, Schweden und Spanien berücksichtigt. In Abhängigkeit von der Thematik und dem verfügbaren Datenmaterial kann die Länderauswahl in den einzelnen Unterkapiteln allerdings davon abweichen. Da hier die internationale Vergleichbarkeit im Vordergrund steht, werden teilweise andere Definitionen verwendet, als in den vorangehenden Kapiteln des Berichts.

17.1 Demografische Daten

Die zusammengefasste Geburtenziffer in der Schweiz liegt mit 1,52 Kindern pro Frau knapp unter dem EU-Durchschnitt von 1,56. Von den berücksichtigten Ländern hat Frankreich mit 1,88 Kindern pro Frau die höchste Geburtenziffer, was immer noch unter der Marke von 2,1 Geburten pro Frau ist, die für den Generationenerhalt nötig wäre. Am anderen Ende des Spektrums liegen Italien und Spanien, wo pro Frau durchschnittlich 1,29 bzw. 1,26 Kinder geboren werden.

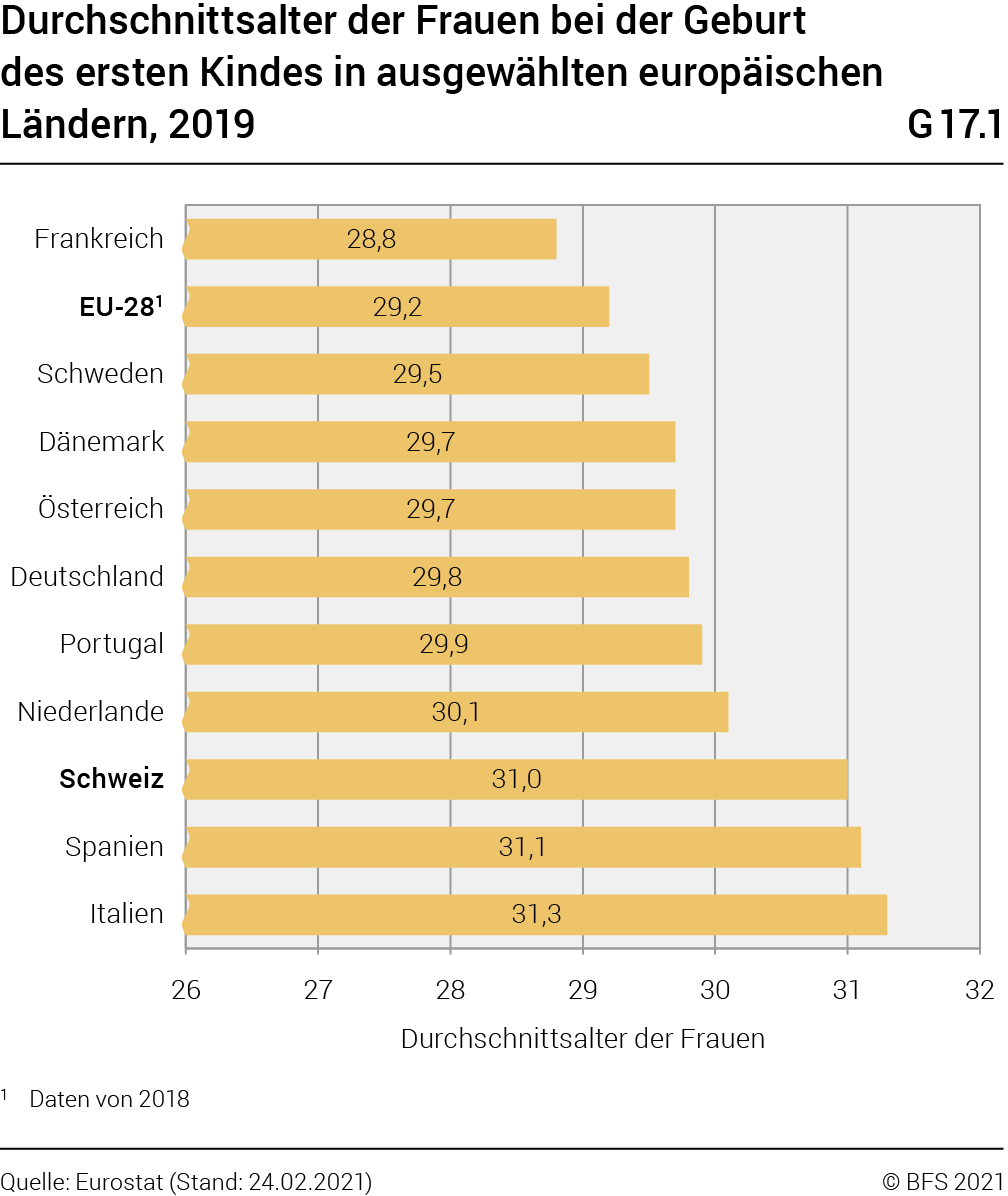

Die Frauen in der Schweiz sind bei der Geburt des ersten Kindes durchschnittlich 31,0 Jahre alt und gehören damit – knapp hinter den in Italien (31,3 Jahre) und Spanien (31,1 Jahre) lebenden Frauen – zu den ältesten Müttern in Europa. Vergleichsweise früh erfolgt die Familiengründung in Frankreich; das Durchschnittsalter bei Geburt des ersten Kindes liegt dort bei 28,8 Jahren. Im EU-Durchschnitt werden die Frauen mit 29,2 Jahren zum ersten Mal Mutter (Grafik 17.1).

Die Familienformen und Haushaltsstrukturen haben sich in den letzten Jahrzehnten stark gewandelt. Unter anderem hat der Anteil der Eltern, die bei der Geburt der Kinder nicht miteinander verheiratet sind, deutlich zugenommen. Obwohl sich dieser Trend in allen europäischen Ländern feststellen lässt, gibt es doch erhebliche Unterschiede.

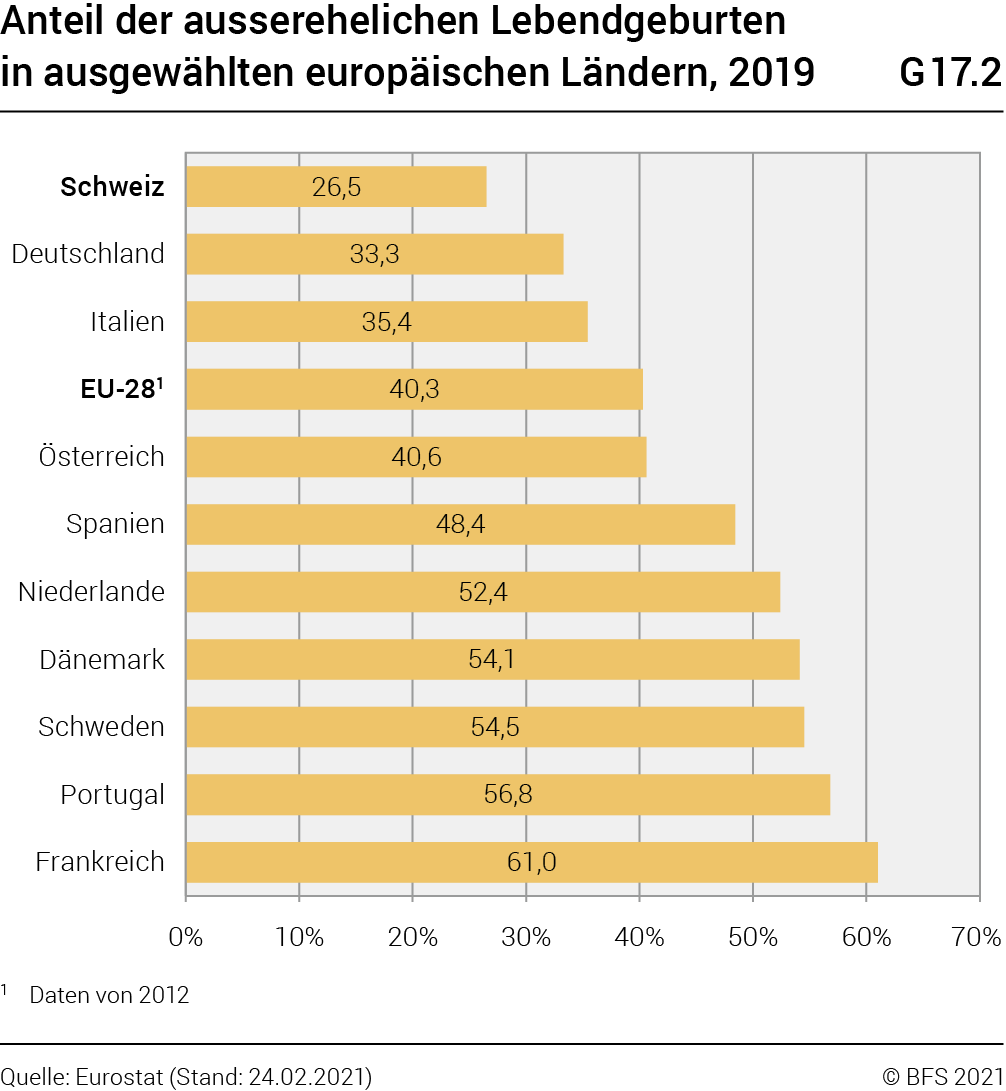

Von den hier berücksichtigten Ländern hat die Schweiz mit 27% klar den tiefsten Anteil an ausserehelichen Geburten, auch in Deutschland und Italien sind Geburten von unverheirateten Müttern mit 33 bzw. 35% vergleichsweise selten. Im EU-Durchschnitt liegt der Anteil bei 40% und in Frankreich, Portugal und Schweden werden sogar die Mehrheit der Kinder ausserhalb einer Ehe geboren (61%, 57% und 55%; Grafik 17.2). Neben gesellschaftlichen Normen und Wertvorstellungen könnten hier auch rechtliche Aspekte (Unterhaltsrecht, Erbrecht, Möglichkeit eines «pacte civil de solidarité» (PACS) für Paare in Frankreich usw.) eine Rolle spielen.

Auch die Anzahl Ehescheidungen je 100 Eheschliessungen ist in der Schweiz mit 39,2 vergleichsweise tief; einzig Österreich und Deutschland weisen einen noch tieferen Wert auf (36,0 bzw. 37,7 Ehescheidungen je 100 Eheschliessungen). Hohe Scheidungsraten haben demgegenüber Portugal, Spanien und Frankreich (64,2, 57,2 bzw. 55,0 Ehescheidungen je 100 Eheschliessungen).

17.2 Erwerbsbeteiligung

17.2.1 Erwerbstätigenquote

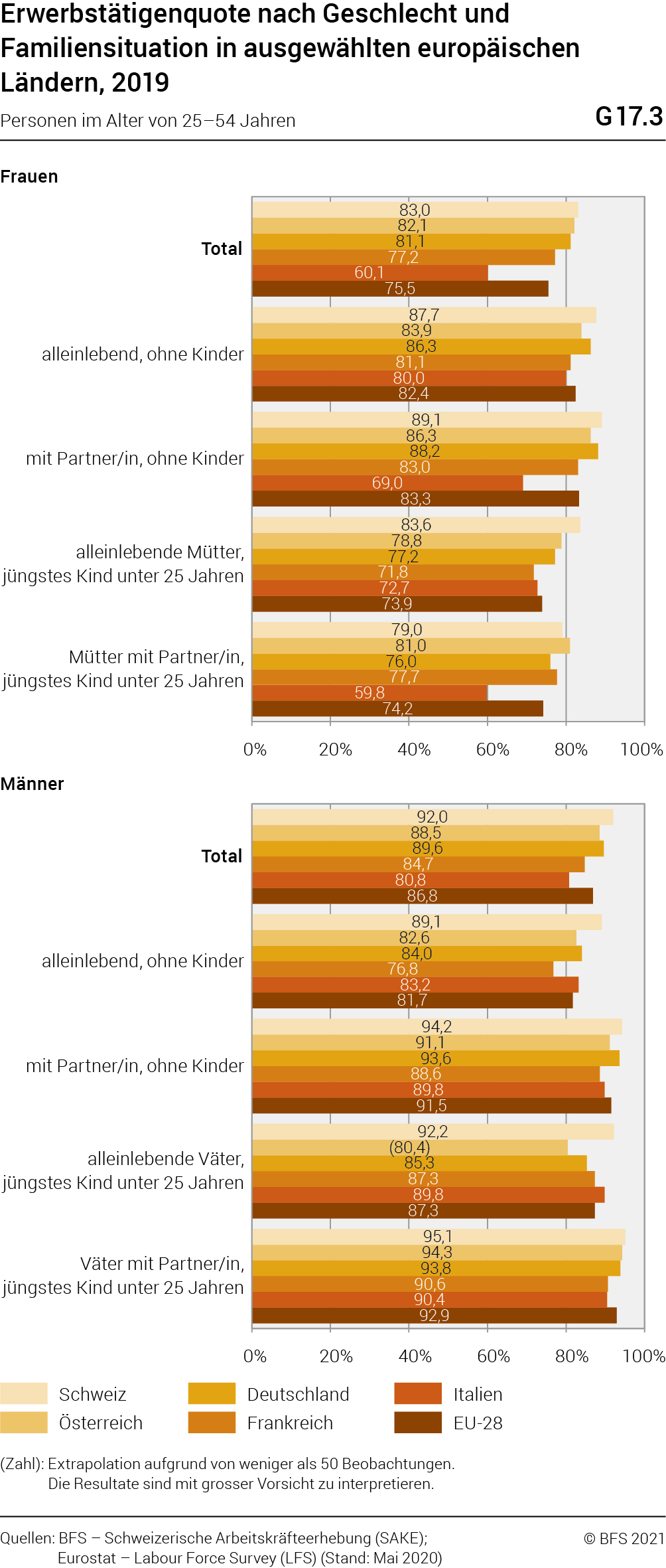

Die Erwerbstätigenquote ist in der Schweiz deutlich höher als im europäischen Durchschnitt. 92% der 25- bis 54-jährigen Männer und 83% der gleichaltrigen Frauen sind hierzulande erwerbstätig gegenüber 87% bzw. 76% in der EU-28 (Grafik 17.3). Sowohl in der Schweiz als auch in der EU-28 sind Väter mit Partnerin und jüngstem Kind unter 25 Jahren (95% bzw. 93%) sowie Männer mit Partnerin, aber ohne Kinder (94% bzw. 92%) am häufigsten erwerbstätig. Verglichen mit den Männern in Deutschland, Frankreich, Italien und Österreich weisen Männer in der Schweiz die höchsten Erwerbstätigenquoten auf, und dies unabhängig ihrer Familiensituation.

Bei den Frauen haben Kinder im Haushalt einen massgeblichen Einfluss auf die Erwerbsbeteiligung. Die höchsten Erwerbstätigenquoten sind bei Frauen ohne Kinder zu verzeichnen, ob mit Partner zusammenlebend oder alleinlebend (Schweiz: 89% bzw. 88%; EU-28: 83% bzw. 82%), während Mütter weniger häufig einer Erwerbstätigkeit nachgehen: In der Schweiz sind es 84% der alleinlebenden Mütter und 79% der Mütter mit Partner, in der EU-28 sind es je 74%. Dasselbe Muster lässt sich für Deutschland, Österreich und Frankreich beobachten. In Italien weisen insbesondere Frauen mit Partner (mit oder ohne Kinder) vergleichsweise tiefe Erwerbstätigenquoten auf.

Das Alter des jüngsten Kindes wirkt sich je nach Geschlecht unterschiedlich auf die Erwerbsbeteiligung aus. Bei Müttern steigt die Erwerbstätigenquote in der EU-28 von 66% (jüngstes Kind unter 6 Jahren) auf 78% (jüngstes Kind im Alter von 12 bis 24 Jahren) und in der Schweiz von 74% auf 84%. Bei Vätern ist hierzulande kein nennenswerter Unterschied nach Alter des jüngsten Kindes festzustellen, in der EU-28 nimmt die Erwerbstätigenquote tendenziell ab (von 92% mit jüngstem Kind unter 12 Jahren auf 89% mit jüngstem Kind im Alter von 12 bis 24 Jahren).

17.2.2 Teilzeiterwerbstätigkeit

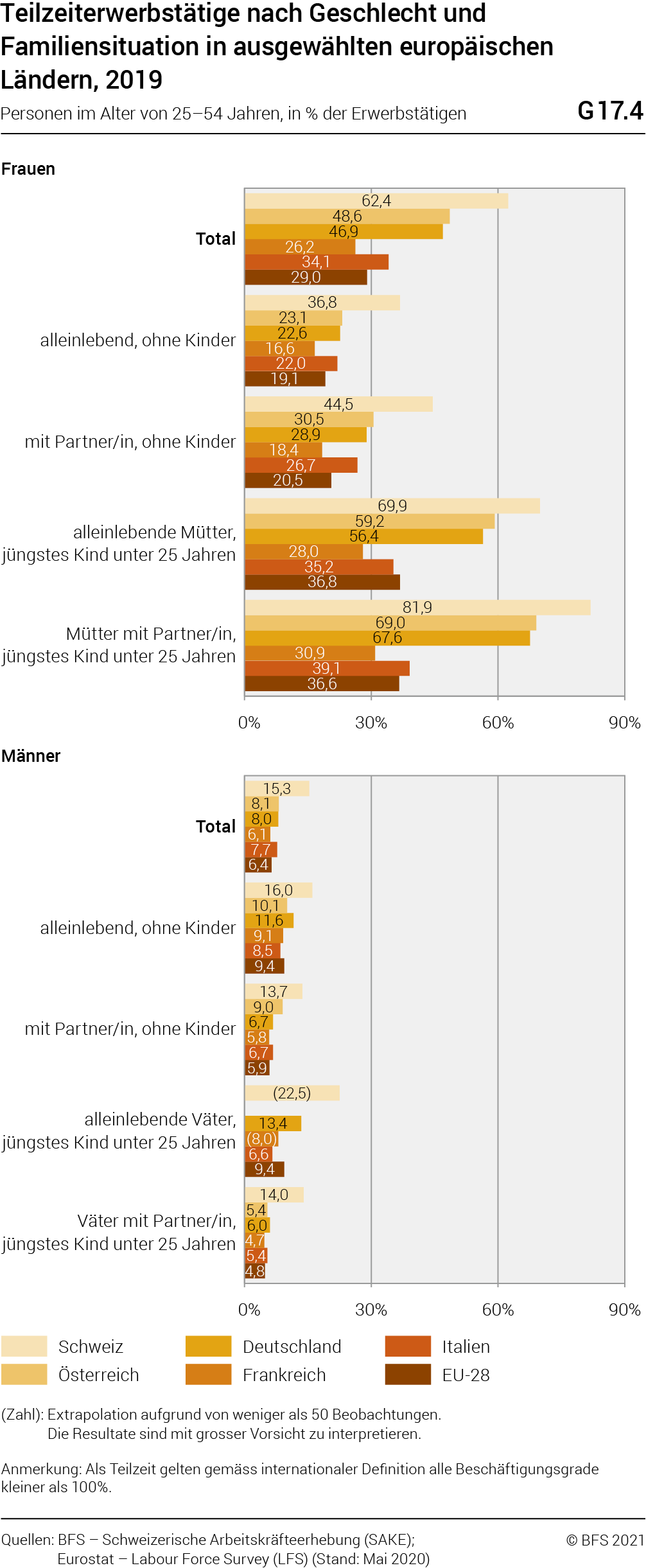

Sowohl in der Schweiz als auch in der EU-28 sind Frauen rund viermal öfter teilzeiterwerbstätig als Männer (Grafik 17.4). Mit einem Anteil von 82% üben erwerbstätige Mütter mit Partner und jüngstem Kind unter 25 Jahren in der Schweiz am häufigsten eine Teilzeiterwerbstätigkeit aus, gefolgt von alleinlebenden Müttern (70%). In der EU-28 ist die Teilzeiterwerbstätigkeit halb so stark verbreitet. Der Teilzeitanteil beläuft sich bei Müttern auf 37%, unabhängig davon, ob sie mit Partner oder alleine leben. Zwischen den Nachbarländern der Schweiz sind grosse Schwankungen zu beobachten, insbesondere bei Müttern mit jüngstem Kind unter 25 Jahren. Während in Deutschland und Österreich ebenfalls viele Frauen (mit oder ohne Kinder) Teilzeit arbeiten, sind es in Frankreich vergleichsweise wenig.

Von den erwerbstätigen Männern leisten im europäischen Durchschnitt Alleinlebende am häufigsten Teilzeitarbeit (mit oder ohne Kinder: je 9,4%). In der Schweiz ist die Teilzeiterwerbstätigkeit bei alleinlebenden Vätern am stärksten verbreitet (knapp ein Viertel), gefolgt von alleinlebenden Männern ohne Kinder (16%). Werden die Nachbarländer der Schweiz betrachtet, so zeigt sich auch hier, dass Teilzeit bei Männern in Deutschland und Österreich deutlich stärker verbreitet ist als in Frankreich und Italien.

Mit zunehmendem Alter des jüngsten Kindes geht die Teilzeiterwerbstätigkeit bei Müttern zurück. In der Schweiz sinkt der Teilzeitanteil von 84% mit Kind unter 6 Jahren auf 76% mit Kind im Alter von 12 bis 24 Jahren, in der EU-28 entsprechend von 39% auf 31%. Bei Vätern ist eine Abnahme der Teilzeit nur für die Schweiz zu verzeichnen (von 18% mit Kind unter 6 Jahren auf 9,7% mit Kind im Alter von 12 bis 24 Jahren), in der EU-28 sind keine bedeutenden Differenzen auszumachen.

17.3 Familienergänzende Kinderbetreuung

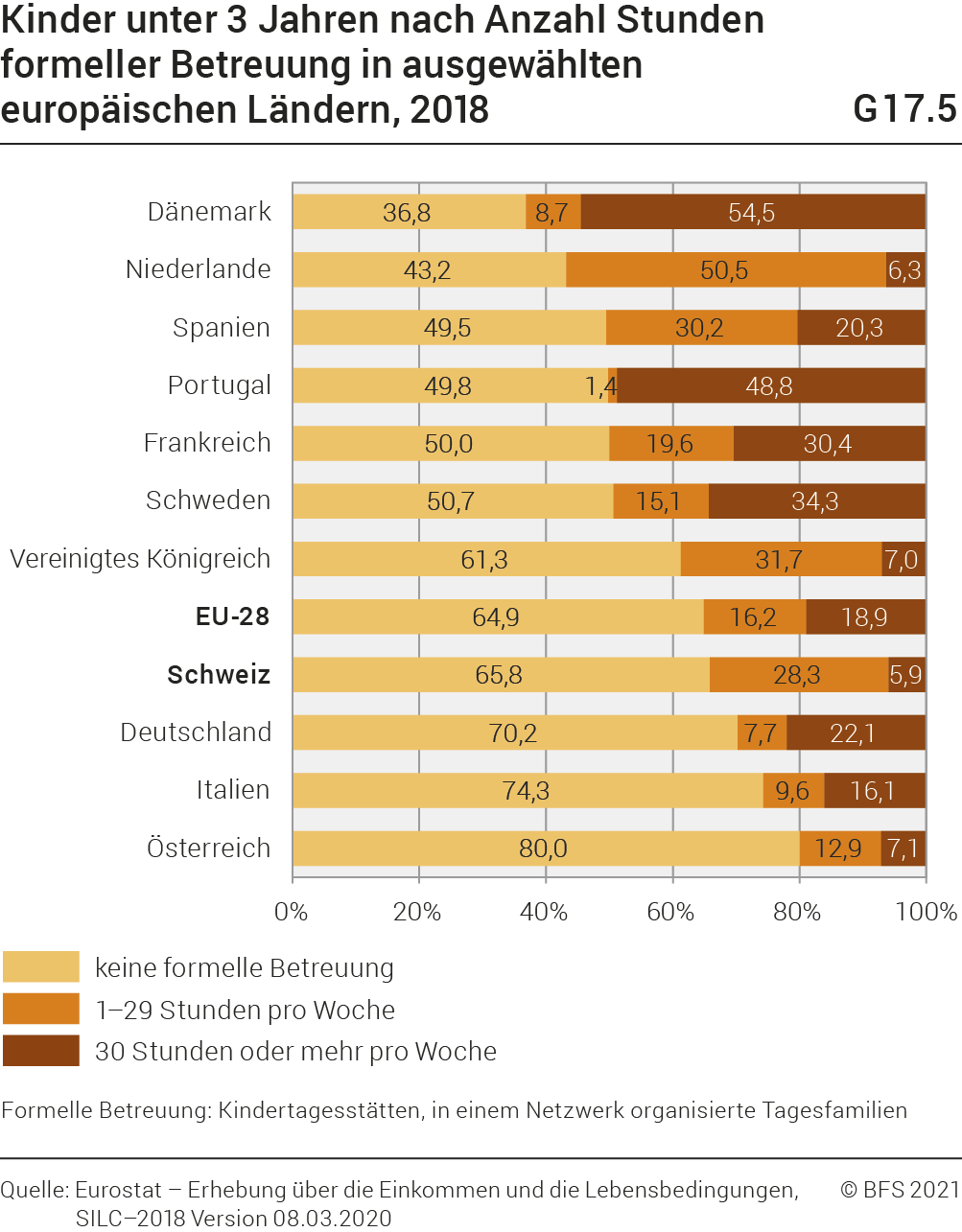

In der Schweiz wird für gut ein Drittel der Kinder unter 3 Jahren ein formelles Betreuungsangebot in Anspruch genommen. Dies entspricht dem europäischen Durchschnitt von 35%. Bei den Kindern, die mindestens eine Stunde pro Woche formell betreut werden, liegt die Betreuungsdauer in der Schweiz selten bei 30 Stunden oder mehr pro Woche (6% gegenüber 19% im europäischen Durchschnitt; Grafik 17.5).

Im europäischen Vergleich werden die Begriffe formelle Betreuung (Kindertagesstätten, in einem Netzwerk organisierte Tagesfamilien) und andere Betreuungsformen (Privatpersonen, Grosseltern, unabhängige Tagesfamilien, Au-pair usw.) verwendet. Anders als im Kapitel 7 wird beim Ländervergleich der Schulbesuch zur formellen Kinderbetreuung mitgezählt. Zwecks besserer Vergleichbarkeit liegt der Fokus in diesem Kapitel deshalb auf den Kindern unter 3 Jahren, da Kinder in diesem Alter trotz des unterschiedlichen Einschulungsalters in den verschiedenen Ländern in der Regel noch nicht eingeschult sind.

Kleinkinder werden also in der Schweiz relativ häufig formell betreut, allerdings nur für eine begrenzte Dauer. Anders in Dänemark, das einen Extremfall darstellt. Dort verbringen 55% der Kinder unter 3 Jahren 30 Stunden oder mehr pro Woche in einer Betreuungseinrichtung.

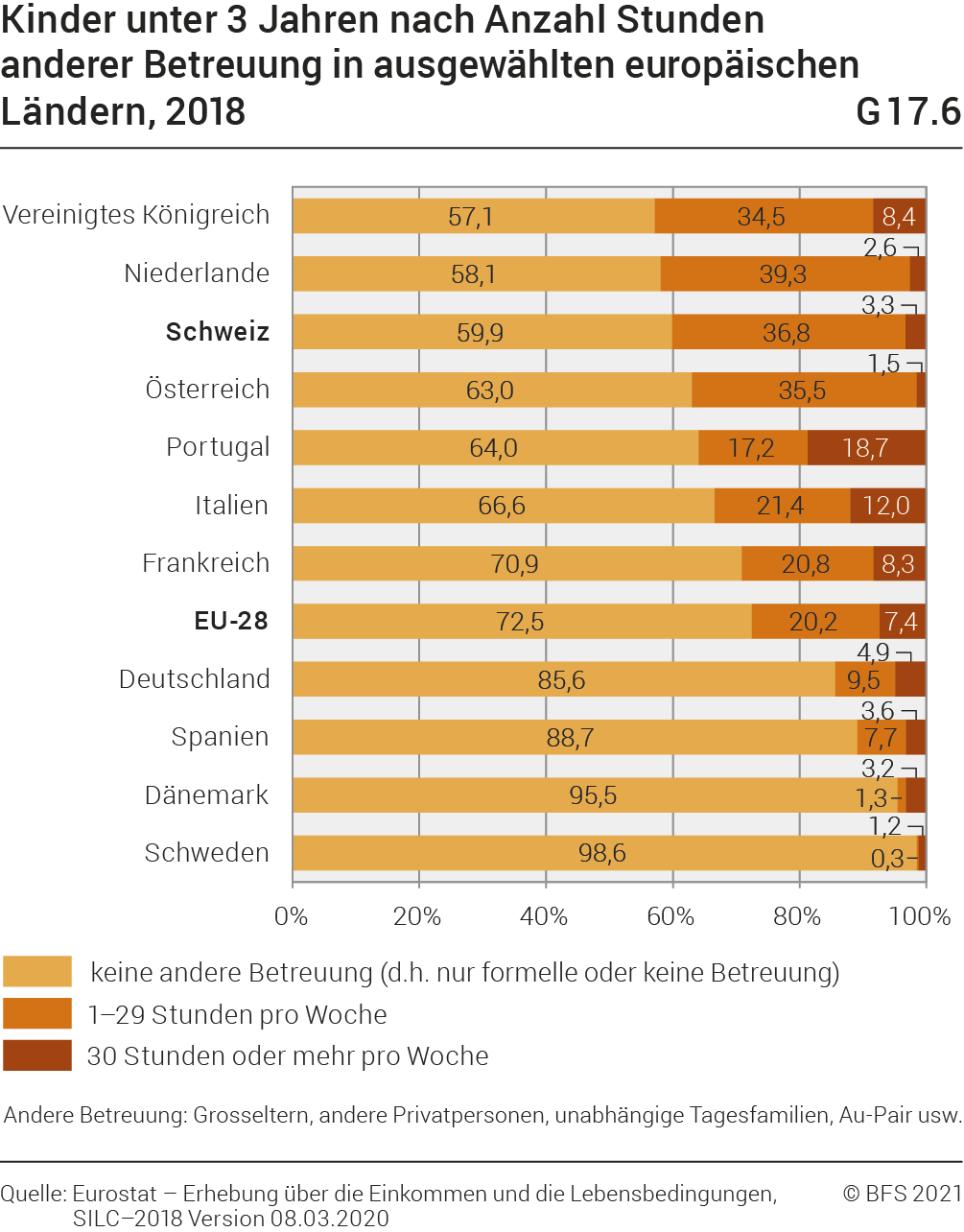

Bei den anderen Betreuungsformen verzeichnet die Schweiz einen Höchstwert: 40% der Kinder unter 3 Jahren werden regelmässig von Privatpersonen, Grosseltern, unabhängigen Tagesfamilien usw. betreut (Grafik 17.6). Am geringsten ist dieser Anteil in den nordischen Ländern, wo diese Betreuungsformen für Kinder unter 3 Jahren kaum genutzt werden.

In der Schweiz kombinieren viele Eltern von Kindern unter 3 Jahren formelle Betreuung und andere Betreuungsformen. Nur 43% der Kinder unter 3 Jahren werden ausschliesslich von ihren Eltern betreut. Die Schweiz liegt damit leicht unter dem europäischen Durchschnitt von 47%.

17.4 Lebensbedingungen

17.4.1 Finanzielle Situation

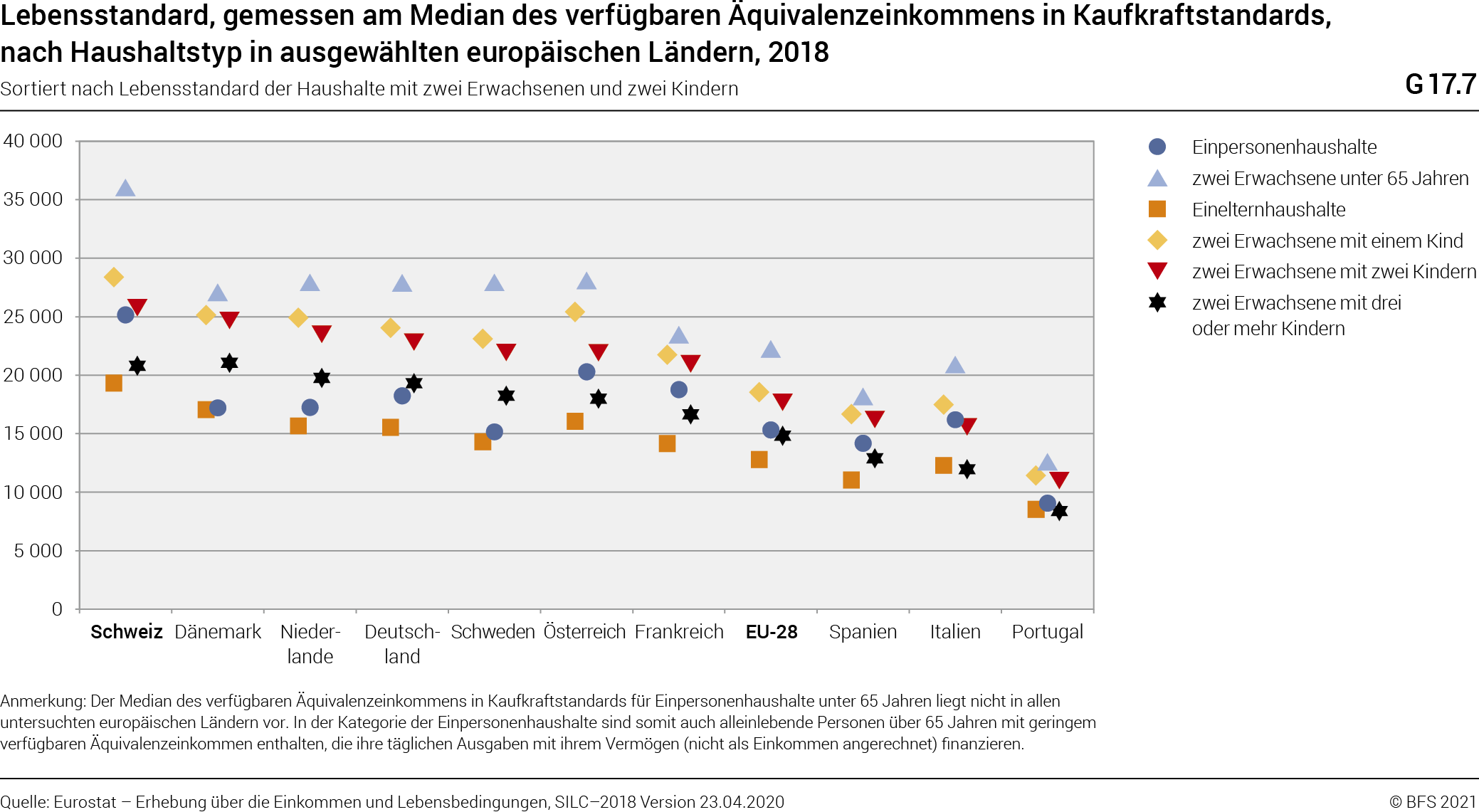

Der allgemeine Lebensstandard wird anhand des medianen verfügbaren Äquivalenzeinkommens gemessen, wobei die Preisniveauunterschiede zwischen den Ländern korrigiert werden (Kaufkraftstandard; KKS). Im Allgemeinen weisen die Haushalte mit Kindern einen tieferen Lebensstandard auf als jene ohne Kinder, wobei die Unterschiede je nach Land sehr gross sind (Grafik 17.7).

Von allen Ländern Europas (in diesem Unterkapitel entspricht Europa den EU- und den EFTA-Ländern) nimmt der Lebensstandard eines Haushalts mit zwei Erwachsenen und einem oder zwei Kindern im Vergleich zum Lebensstandard eines Haushalts mit zwei unter 65-jährigen Erwachsenen ohne Kinder in der Schweiz am stärksten ab, und zwar –21,3% mit einem Kind, –28,5% mit zwei Kindern und –42,3% mit drei oder mehr Kindern. Trotzdem ist der Lebensstandard von Haushalten mit zwei Erwachsenen mit Kindern in der Schweiz der Dritthöchste Europas. Von den Ländern mit einem ähnlich hohen Lebensstandard wie die Schweiz weist Dänemark den geringsten Unterschied zwischen dem Lebensstandard der Haushalte mit zwei Erwachsenen und einem Kind und jenem der Haushalte mit zwei Erwachsenen ohne Kinder auf (93%).

In den meisten Ländern nimmt der Lebensstandard mit steigender Anzahl Kinder im Haushalt ab, insbesondere ab dem dritten Kind ist der Rückgang markant. Einelternhaushalte weisen in der überwiegenden Mehrheit der Länder den tiefsten Lebensstandard auf.

Definitionen

Um mit den anderen Ländern Europas Vergleiche anstellen zu können, wird das verfügbare Äquivalenzeinkommen (siehe Definition in Kapitel 8) in Kaufkraftstandards ausgedrückt (KKS). Dies ist eine künstliche Währungseinheit, um die finanziellen Kennzahlen auf internationaler Ebene unter Berücksichtigung der verschiedenen Preisniveaus miteinander zu vergleichen.

Für die Definition der Haushaltstypen wird der Begriff des abhängigen Kindes in diesem Kapitel gemäss dem europäischen Standard verwendet. Als Kinder gelten alle Personen unter 18 Jahren (unabhängig davon, ob sie bei ihrem Vater oder ihrer Mutter leben) sowie Personen im Alter von 18 bis 24 Jahren, die nicht erwerbstätig sind und bei ihrem Vater und/oder ihrer Mutter leben. Einige Analysen beziehen sich jedoch nur auf die Kinder unter 18 Jahren. Ist dies der Fall, wird dies im Text klar ausgewiesen. Im Gegensatz zu den Schweizer Standardindikatoren (siehe Kapitel 8.1) wird die fiktive Miete (Nutzungswert des Objekts nach Abzug der effektiv bezahlten Wohnkosten) für die Vergleiche mit Europa beim verfügbaren Äquivalenzeinkommen nicht berücksichtigt.

17.4.2 Armutsgefährdung von Familien

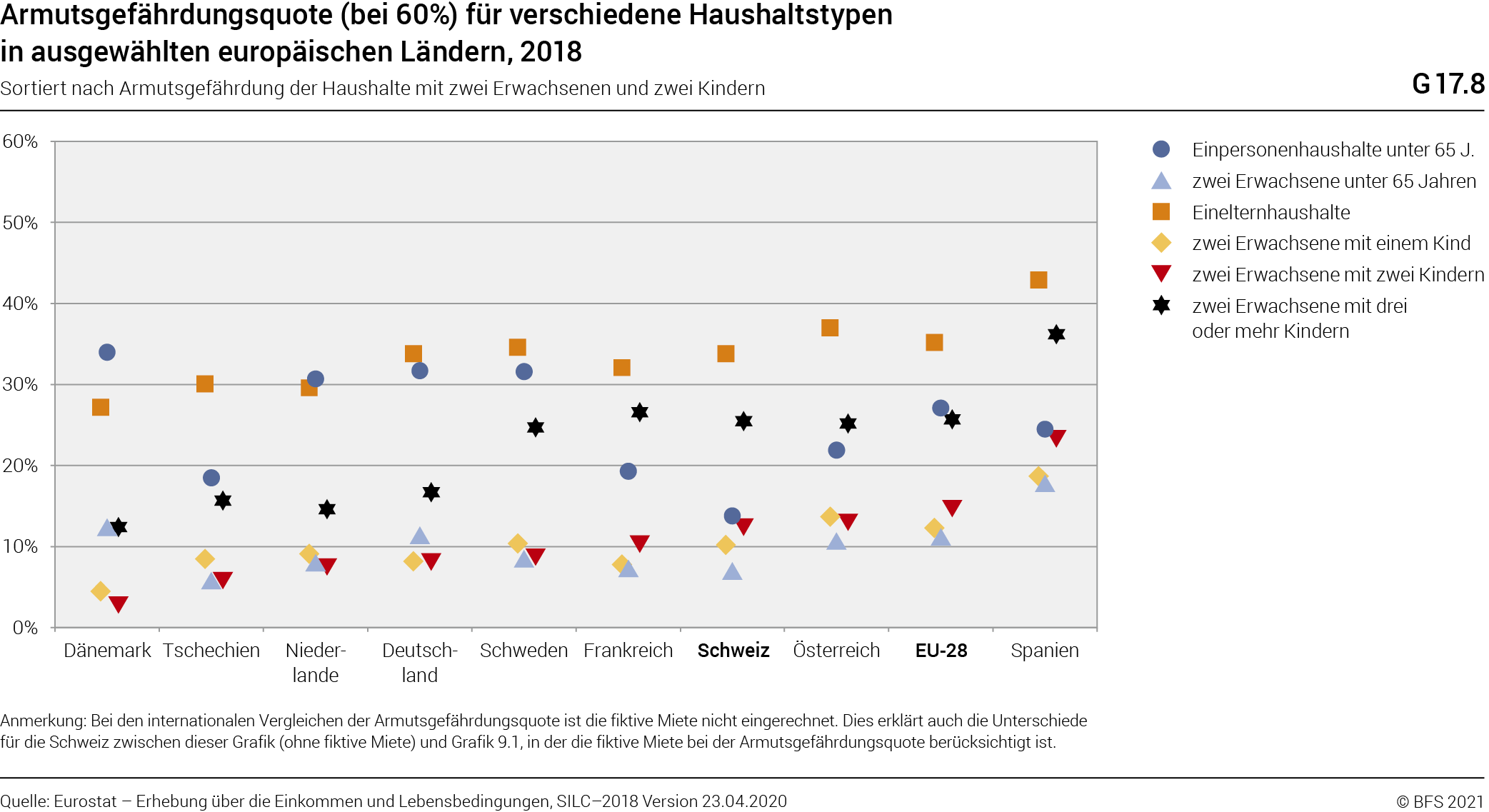

Die Armutsgefährdungsschwelle ist in der Europäischen Union bei 60% des nationalen medianen verfügbaren Äquivalenzeinkommens festgesetzt. Folglich ist die Schwelle abhängig vom medianen Lebensstandard jedes Landes. Armutsgefährdet (siehe Definition in Kapitel 9) zu sein bedeutet demnach, ein deutlich tieferes Einkommen als die Bevölkerung des Wohnsitzstaates zu haben und somit dem Risiko des sozialen Ausschlusses ausgesetzt zu sein. Die Armutsgefährdungsquote bezieht sich auf diesen relativen Ansatz.

Für internationale Vergleiche der Armutsgefährdungsquote wird die fiktive Miete nicht berücksichtigt. Dies erklärt die Unterschiede für die Schweiz zwischen der Grafik 17.8 (ohne fiktive Miete) und der Grafik 9.1, in der die Armutsgefährdungsquote in der Schweiz mit der fiktiven Miete dargestellt ist.

Bei den Haushalten mit zwei Erwachsenen ohne Kinder weist die Schweiz nach Tschechien (5,8%) und Finnland (6,8%, in der Grafik nicht dargestellt) die geringste Armutsgefährdung in Europa auf (7,0%). In der Schweiz sind Einelternhaushalte (33,8%, Platz 15 in Europa) und Haushalte mit zwei Erwachsenen und drei oder mehr Kindern (25,5%, Platz 21 in Europa) deutlich stärker armutsgefährdet als solche mit zwei Erwachsenen ohne Kinder. Die Armutsgefährdung von Familien mit drei oder mehr Kindern ist in der Schweiz deutlich höher als zum Beispiel in Dänemark (12,4%), den Niederlanden (14,6%) und in Deutschland (16,7%).

Dieser Unterschied lässt sich dadurch erklären, dass die Sozialtransfers Gemäss Definition von Eurostat (HY022): Ohne Sozialtransfers (ausser Alters- und Hinterlassenenleistungen). Die Alters- und Hinterlassenenleistungen (inkl. EL) werden im Haushaltseinkommen berücksichtigt und gelten somit nicht als Sozialtransfers. in der Schweiz die Armutsgefährdung der Haushalte von zwei Erwachsenen mit drei oder mehr Kindern um 180% reduzieren, während dieser Faktor beispielsweise in Deutschland 240%, in Österreich 211% und in Frankreich 179% beträgt.

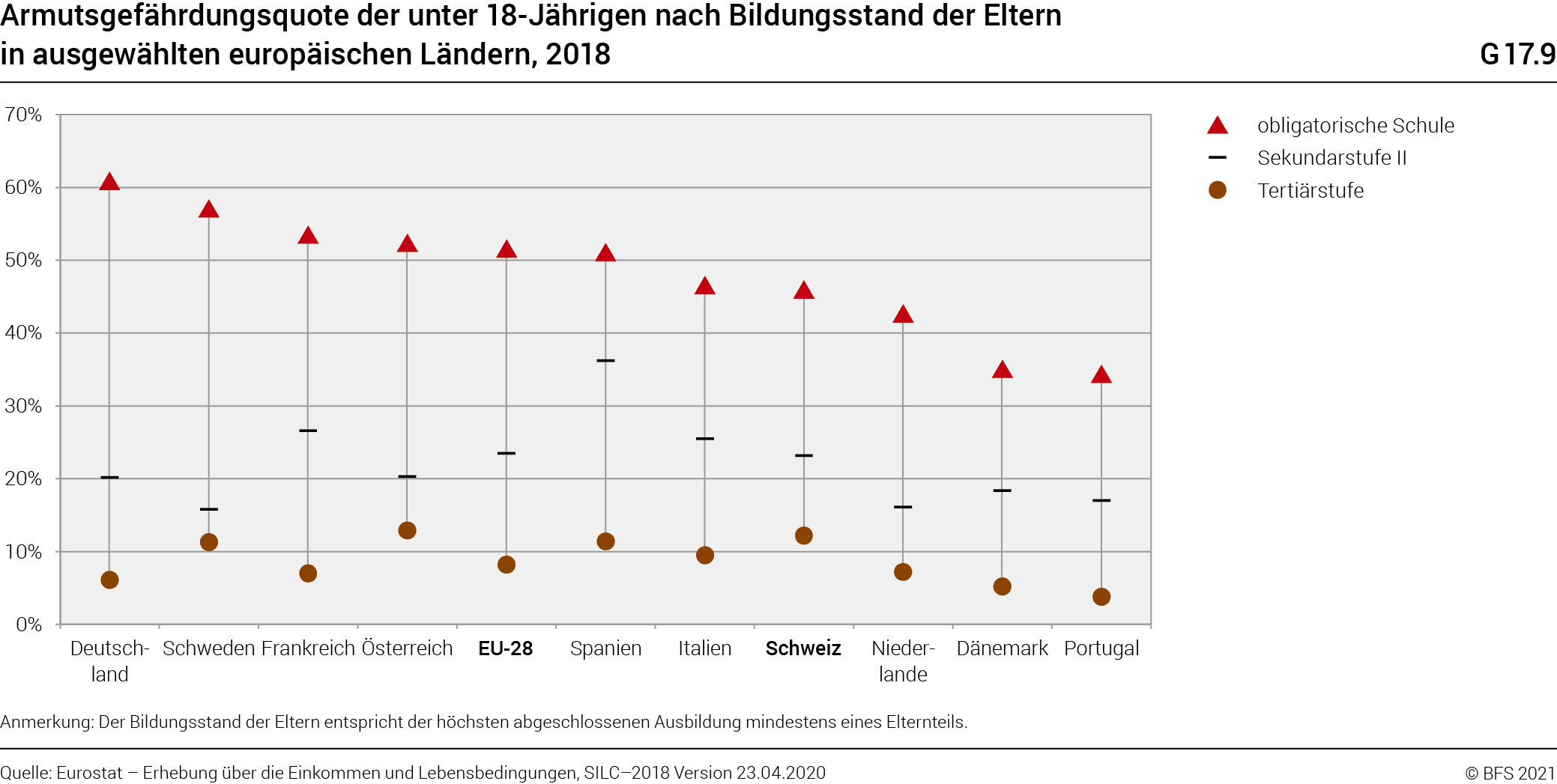

Die Sozialtransfers spielen bei der Reduktion der Armutsgefährdung der Haushalte mit Kindern eine wichtige Rolle, doch auch der Bildungsstand der Eltern ist in Bezug auf die Armutsgefährdung von Kindern unter 18 Jahren ein bestimmender Faktor. Bei den Haushalten mit Kindern unter 18 Jahren nimmt die Armutsgefährdung mit steigendem Bildungsstand der Eltern stark ab (Grafik 17.9).

Die Armutsgefährdung der Kinder unter 18 Jahren, die mindestens einen Elternteil mit einer höheren Bildung haben, liegt in allen europäischen Ländern unter 14%. Im europäischen Durchschnitt (EU-28) ist die Armutsgefährdung der Kinder, deren Eltern einen tiefen Bildungsstand haben, 43,4 Prozentpunkte höher als jene der Kinder, die mindestens einen Elternteil mit einer höheren Ausbildung haben (51,6% gegenüber 8,2%). In der Schweiz ist die Situation mit einem Unterschied von 33,8 Prozentpunkten (46,0% gegenüber 12,2%) etwas ausgeglichener.

17.5 Sozialausgaben für Familien und Kinder

Zwischen den europäischen Ländern bestehen in Bezug auf die Sozialausgaben für Familien und Kinder grosse Unterschiede. Ausser in den Niederlanden und Irland fallen die Sozialausgaben für Familien und Kinder in den nord- und westeuropäischen Ländern höher aus als in den süd- und osteuropäischen Ländern. Zu den nord- und westeuropäischen Ländern zählen Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Irland, Island, Luxemburg, die Niederlande, Norwegen, Österreich, Schweden, die Schweiz und das Vereinigte Königreich. Zu den süd- und osteuropäischen Ländern gehören Bulgarien, Estland, Griechenland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Portugal, Rumänien, Serbien, Slowenien die Slowakei, Spanien, die Tschechische Republik, die Türkei, Ungarn und Zypern. In der ersten Gruppe sind sie relativ hoch; dies auch, wenn die Beträge im Verhältnis zur jeweiligen Wirtschaftsgrösse, das heisst in Prozent des Bruttoinlandprodukts (BIP), ausgedrückt werden. Mit anderen Worten: Die Länder, die pro Kopf am meisten aufwenden, geben auch im Verhältnis zu ihrer Wirtschaftsgrösse am meisten aus. Die beobachtete Kluft bleibt auch dann bestehen, wenn die Ausgaben ins Verhältnis zur Bevölkerung unter 25 Jahren der einzelnen Länder gesetzt werden.

2017 lag die Schweiz zwischen den zwei Ländergruppen. In Prozent des BIP betrugen die Sozialausgaben der Schweiz für Familien und Kinder 1,6%. Sie waren damit höher als in Portugal (1,2%) und Spanien (1,2%), aber tiefer als in mehreren west- und nordeuropäischen Ländern wie Dänemark (3,4%), Deutschland (3,3%), Österreich (2,7%) und Frankreich (2,4%).

In Italien sind die Ausgaben für diese Leistungen auch höher als in der Schweiz (1,8% des BIP). Italien hat 2014 eine Steuergutschrift von 80 Euro für einkommensschwache Familien eingeführt. Daher haben sich die Ausgaben zugunsten von Familien und Kindern (ausgedrückt im Verhältnis zu den Einwohnerinnen und Einwohnern unter 25 Jahren) zwischen 2003 und 2017 fast verdoppelt.

Gesamtrechnung der sozialen Sicherheit (GRSS)

Die GRSS setzt das Europäische System der Integrierten Sozialschutzstatistik (ESSOSS) des Statistischen Amts der Europäischen Union (Eurostat) in der Schweiz um. Sie informiert ausführlich über die Finanzen der sozialen Sicherheit. Berücksichtigt werden die Leistungen der Sozialversicherungen, aber auch jene von Bund, Kantonen und Gemeinden sowie die Beiträge von Arbeitgebern und nicht gewinnorientierten Organisationen, mit denen die Lasten, die den Haushalten durch bestimmte Risiken oder Bedürfnisse entstehen, gedeckt werden. In der GRSS werden Bruttowerte ausgewiesen, das heisst vor Abzug von Steuern, Steuerabzügen, Sozialabgaben und Krankenversicherungsprämien. Die Ausgaben für die Sozialleistungen sind einer der folgenden Funktionen zugeordnet: Invalidität, Krankheit/Gesundheitsversorgung, Alter, Hinterbliebene, Familie/Kinder, Arbeitslosigkeit, Wohnen und soziale Ausgrenzung. Die Funktionen der sozialen Sicherheit orientieren sich am Zweck der Leistungen. Zur Funktion Familie und Kinder zählen die Finanzhilfen und Dienstleistungen zugunsten von Haushalten mit Kindern oder anderen unterstützungsbedürftigen Personen. EUROSTAT. 2019. European system of integrated social protection statistics: ESSPROS, manuals and user guidelines: 2019 edition. Luxembourg: European Commission .

Weitere Informationen zu Kapitel 17:

Internationale Vergleiche