Regionale Merkmale sind zwar im Hinblick auf die Einstellungen gegenüber Diversität weniger entscheidend als soziodemografische oder individuelle Faktoren (vgl. Kapitel 3.1), spielen aber dennoch eine Rolle. Je nach Region sind die Einstellungen mehr oder weniger positiv. Die Bevölkerung von städtischen Gebieten und Städten zeigt sich gegenüber Migration und Anderssein offener. In städtischen Gebieten sind Kontakte mit Diversität und gesellschaftlicher Vielfalt wahrscheinlicher.

Dieses Kapitel präsentiert anhand der Daten aus der ZidS-Erhebung von 2020 die Einstellungen gegenüber Diversität nach räumlicher Verortung und Typ der Region, in der eine Person lebt. Da die Stichprobengrösse der Erhebung keine Analysen auf kantonaler Ebene erlaubt, werden als räumliche Variablen die Grossregionen, die Sprachregionen und der Urbanisierungsgrad herbeigezogen. Die berücksichtigen Variablen beziehen sich auf die räumlichen Typologien Die Regionalisierung der Daten ist hier als räumliche Gliederung der Schweiz nach bestimmten Kriterien oder Typologien zu verstehen. des Bundesamtes für Statistik (BFS) Website des BFS: www.statistik.ch → Statistiken finden → Querschnittsthemen → Räumliche Analysen → Räumliche Gliederungen → Analyseregione . Diese werden auch für die Aufschlüsselung der nach jeder Erhebung im Zweijahresrhythmus veröffentlichten Standardindikatoren Die Standardindikatoren sind auf der Website des BFS verfügbar: www.statistik.ch → Statistiken finden → 01 – Bevölkerung → Migration und Integration → Zusammenleben zum Zusammenleben verwendet.

4.1 Grossregionen

Dank der regional geschichteten Stichprobenziehung und der Gewichtung sind die Ergebnisse der Erhebung zum Zusammenleben in der Schweiz (ZidS) auf Ebene der Grossregionen repräsentativ (G19). Damit die regionale und internationale Vergleichbarkeit gewährleistet ist, wurden die Kantone zu sieben Grossregionen gruppiert. Diese Regionen entsprechen den NUTS-2-Regionen von Eurostat Statistisches Amt der Europäischen Union sowie dem TL2 (Territorial Level 2) der OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung .

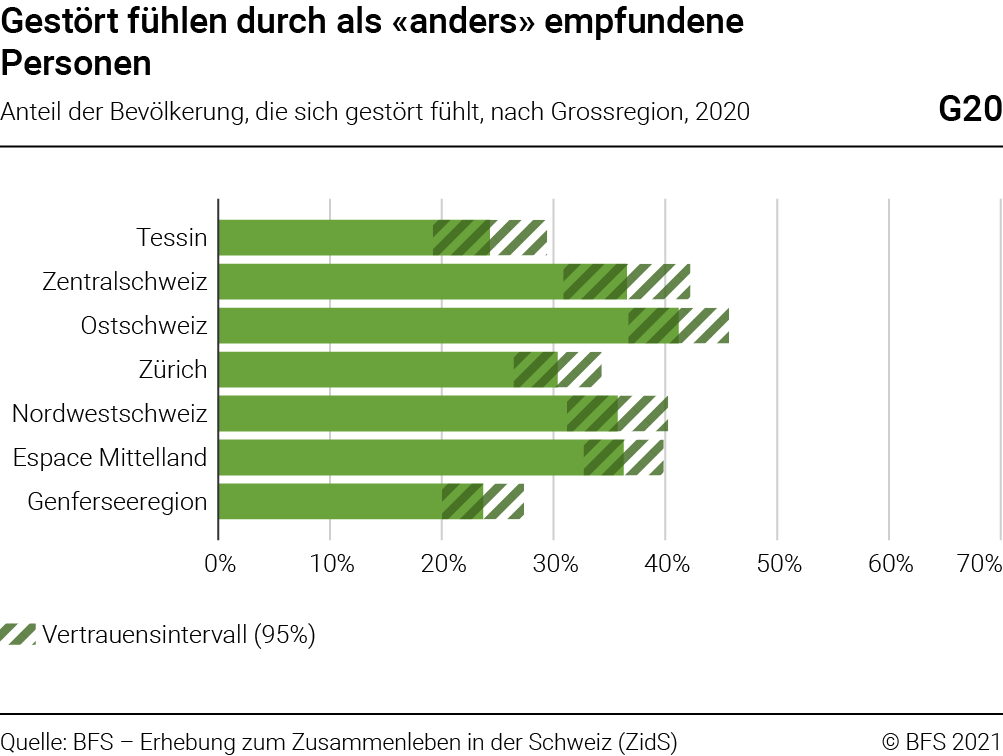

Die Einstellungen zu Diversität unterscheiden sich je nach Grossregion. Die Einwohnerinnen und Einwohner bestimmter Regionen zeigen sich häufiger von als «anders» wahrgenommenen Personen gestört (G20), etwa in der Ostschweiz (41%), in der Zentralschweiz (37%), in der Nordwestschweiz (37%) oder im Espace Mittelland (36%). In der Genferseeregion ist das Gefühl, gestört zu werden, dagegen statistisch signifikant tiefer (24%). Auch in den Regionen Zürich und Tessin ist dieses Gefühl mit 30% bzw. 24% weniger verbreitet.

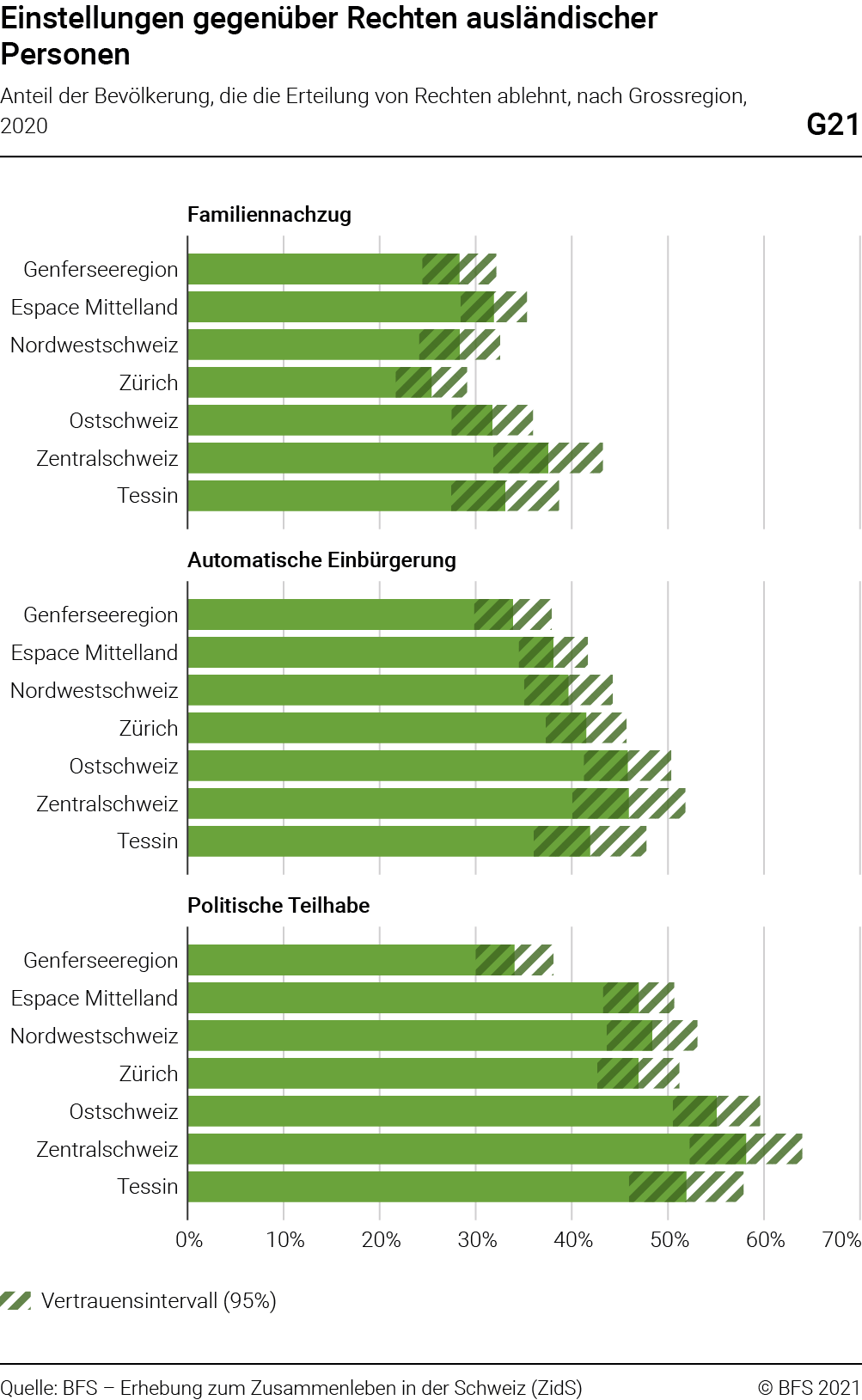

Die Meinungen zu Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit und deren Rechten gehen je nach Grossregion ebenfalls auseinander (G21). Unabhängig von der Art des Rechts (Familiennachzug, automatische Einbürgerung, politische Partizipation) ist die Ablehnung in der Zentralschweiz am höchsten (zwischen 37% und 58%). Auf der anderen Seite ist in der Genferseeregion der kleinste Bevölkerungsanteil gegen die Gewährung dieser Rechte (zwischen 28% und 34%).

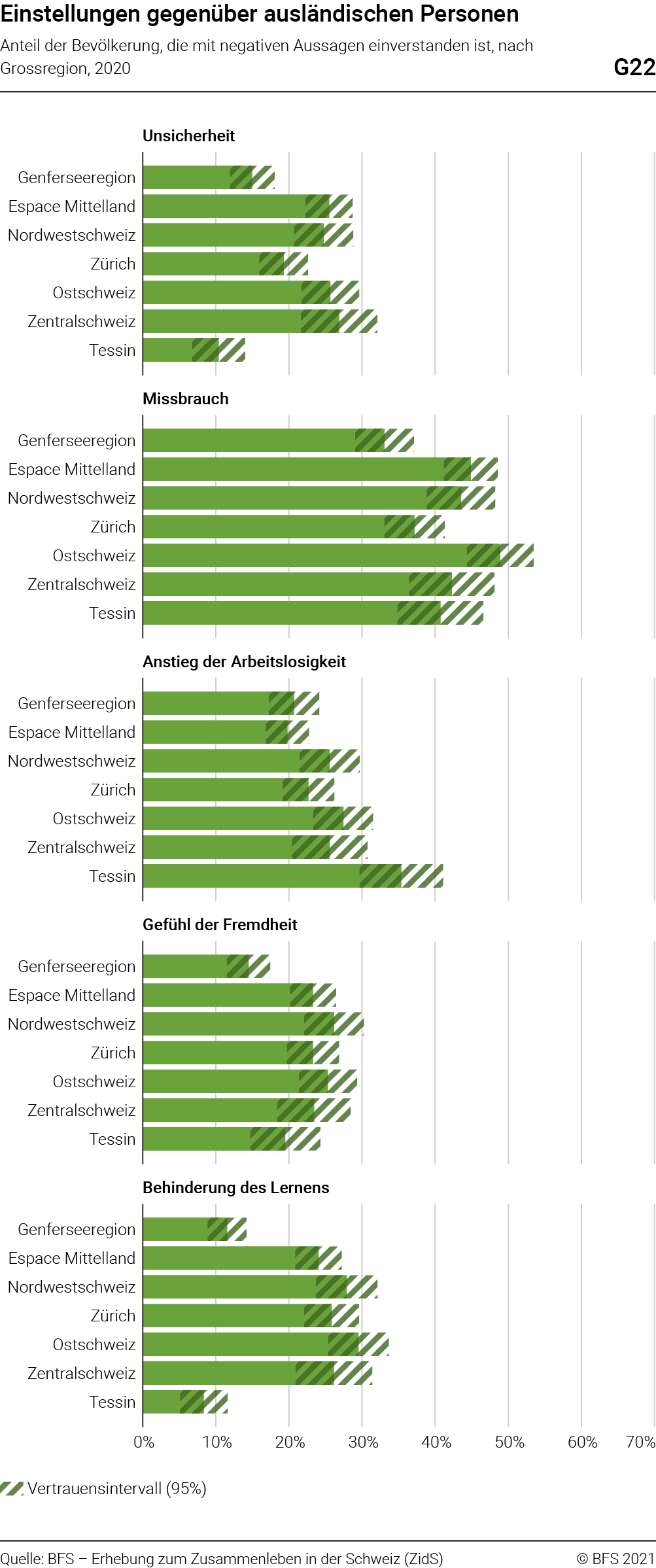

Was die allgemeinen Einstellungen gegenüber Ausländerinnen und Ausländern ohne direkte Bezugnahme auf deren Rechte betrifft, weisen die Regionen vergleichbare Trends auf, wobei je nach Thema dennoch Unterschiede sichtbar werden (G22). Die Frage, ob ausländische Staatsangehörige das Schweizer Sozialsystem missbrauchen, wird in der Ostschweiz am häufigsten bejaht (49%), während die Aussage, dass ausländische Personen für steigende Arbeitslosenzahlen verantwortlich seien, im Tessin die grösste Zustimmung findet (35%). Im Vergleich zu den anderen Regionen ist das durch Migrantinnen und Migranten ausgelöste Gefühl der Unsicherheit auf der Strasse in Zürich und in der Genferseeregion deutlich weniger verbreitet (19% bzw. 15% gegenüber 26% in der Ostschweiz, Zentralschweiz und im Espace Mittelland). Die Einwohnerinnen und Einwohner der Genferseeregion fühlen sich darüber hinaus am wenigsten «fremd im eigenen Land» (15%).

Aufgrund der Stichprobengrösse sind die Trends bezüglich der Einstellungen nach Schweizer Grossregionen nicht überall statistisch signifikant. Dennoch lässt sich festhalten, dass die Einwohnerinnen und Einwohner der Genferseeregion in der Regel gegenüber Diversität und ausländischen Staatsangehörigen eher positiv eingestellt sind. Nebst der Genferseeregion erweist sich entlang der untersuchten Indikatoren auch die Region Zürich im Vergleich zu den anderen Grossregionen als offener. In der Ostschweiz, in der Zentralschweiz, in der Nordwestschweiz und im Espace Mittelland sind dagegen häufiger negative Einstellungen zu beobachten.

4.2 Sprachregionen

Die Sprachregionen sind die älteste nicht institutionelle Raumgliederung der Schweizer Statistik (G23). Das BFS unterteilt die Schweiz nach den Gebieten, in denen die Bevölkerung gemäss den Ergebnissen der Volkszählung hauptsächlich Französisch, Italienisch oder Deutsch und Rätoromanisch Website des BFS: https://www.atlas.bfs.admin.ch/maps/13/de/16218_3002_3501_70/25213.html spricht.

Nach Sprachregion betrachtet fallen die Einstellungen gegenüber Diversität und Migration sowie der Offenheitsgrad der Bevölkerung unterschiedlich aus (G24). In der Deutsch- und rätoromanischen Schweiz Die beiden Sprachregionen werden aufgrund der Stichprobengrösse bzw. der geringen Bestände in der rätoromanischen Schweiz zusammengenommen. Letztere kann nicht separat analysiert werden. fühlen sich anteilsmässig die meisten Personen durch Personen mit anderer Staatsangehörigkeit, Religion, Sprache oder Hautfarbe gestört (37%). In der französisch- und italienischsprachigen Schweiz sind es je 24%.

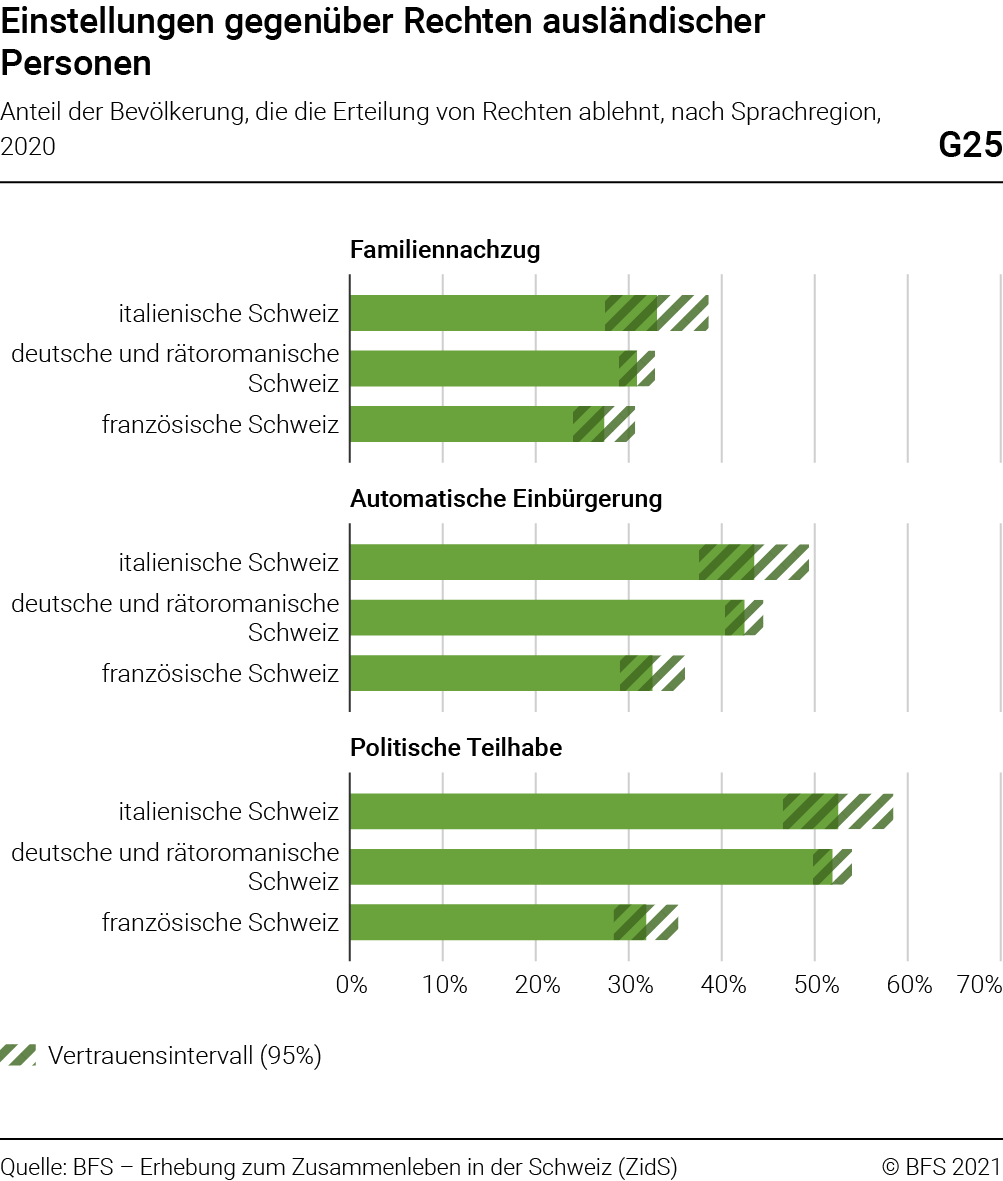

Was die Gewährung von Rechten für ausländische Staatsangehörige in der Schweiz betrifft, zeigen sich die Deutsch- und rätoromanische Schweiz sowie die italienischsprachige Schweiz weniger offen als die französischsprachige Schweiz (G25). Hinsichtlich des Stimmrechts ist dieser Unterschied am grössten: 32% der Personen in der französischsprachigen Schweiz sind dagegen, Ausländerinnen und Ausländer zur politischen Partizipation zu berechtigen, gegenüber 52% in der Deutsch- und rätoromanischen sowie in der italienischsprachigen Schweiz. Der gleiche Trend lässt sich bei der automatischen Einbürgerung der zweiten Generation beobachten. Auch hier ist die Ablehnung in der französischsprachigen Schweiz mit 33% am tiefsten, gegenüber 43% in den anderen Sprachregionen.

Wie die zu gewährenden Rechte werden auch das Verhalten und die Rolle von Ausländerinnen und Ausländern je nach Sprachregion anders wahrgenommen (G26). Die Bevölkerung der französischsprachigen Schweiz ist weniger häufig der Ansicht, dass ausländische Staatsangehörige die Ausbildung der Schweizer Kinder beeinträchtigen, das Schweizer Sozialsystem missbrauchen oder die öffentliche Sicherheit gefährden, und fühlt sich seltener «fremd im eigenen Land» als die Bevölkerung der Deutsch- und rätoromanischen Schweiz. Beispielsweise finden in der französischsprachigen Schweiz 11% der Bevölkerung, dass ausländische Kinder in der Schule die Ausbildung der Schweizer Kinder bremsen, gegenüber 28% in der Deutsch- und rätoromanischen Schweiz. Die italienischsprachige Schweiz verzeichnet den höchsten Anteil Personen, die der Meinung sind, dass Ausländerinnen und Ausländer für steigende Arbeitslosenzahlen verantwortlich seien (34% gegenüber rund 22% in den anderen Sprachregionen).

Werden die Indikatoren zu den Einstellungen nach Sprachregionen betrachtet, lässt sich ein klares Schema zeichnen. Die Bevölkerung der Deutsch- und rätoromanischen Schweiz ist in der Regel gegenüber Diversität verschlossener, jene der französischsprachigen Schweiz eher offen. In der italienischsprachigen Schweiz kristallisieren sich die Meinungen rund um den Arbeitsmarkt: In diesem Bereich zeigen die Einwohnerinnen und Einwohner die grösste Verschlossenheit.

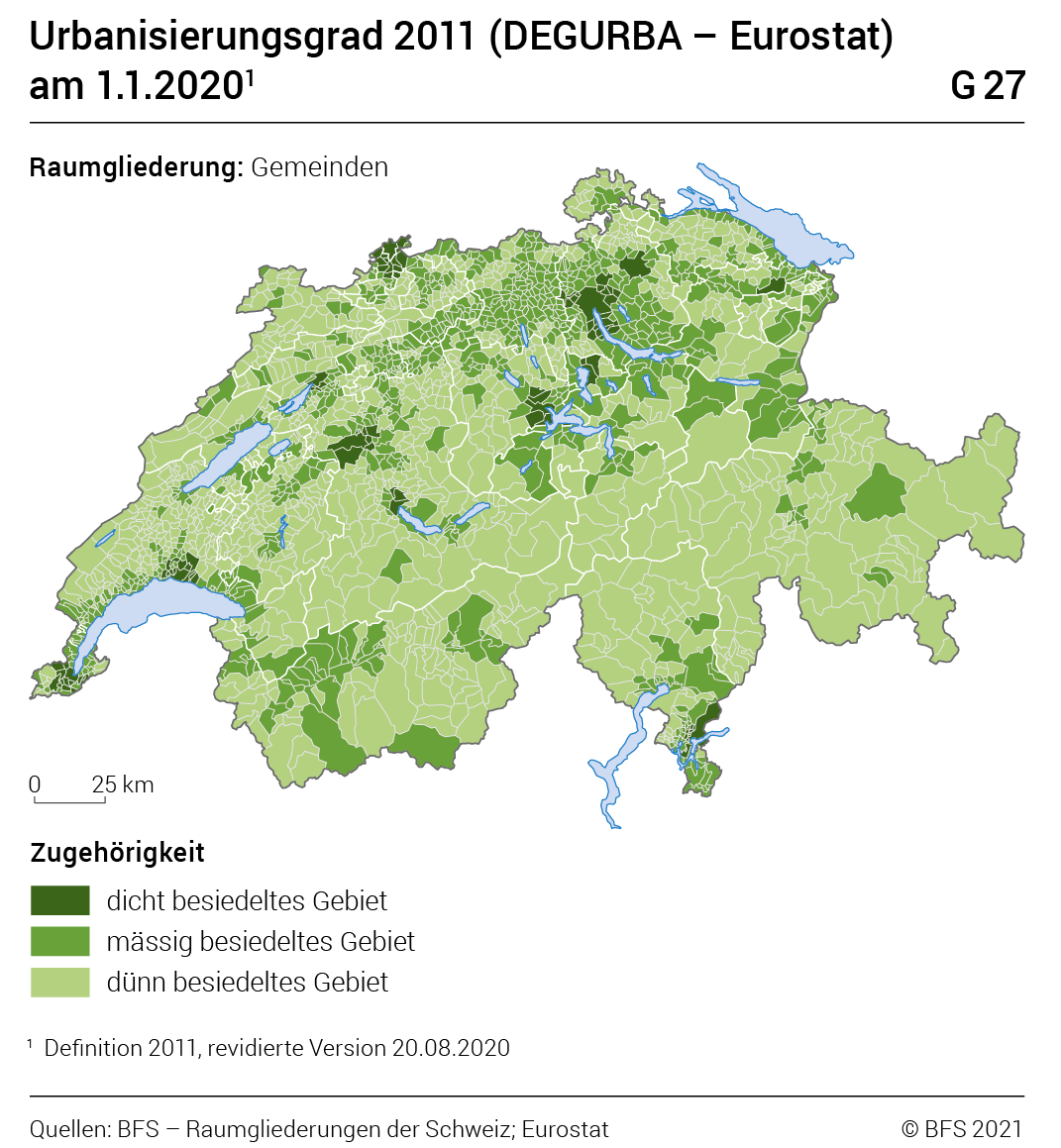

4.3 Urbanisierungsgrad

Die Typologie des Urbanisierungsgrads gruppiert die Schweizer Gemeinden nach ihrer Dichte (G27). So kann zwischen dicht, mässig und dünn besiedelten Gebieten unterschieden werden.

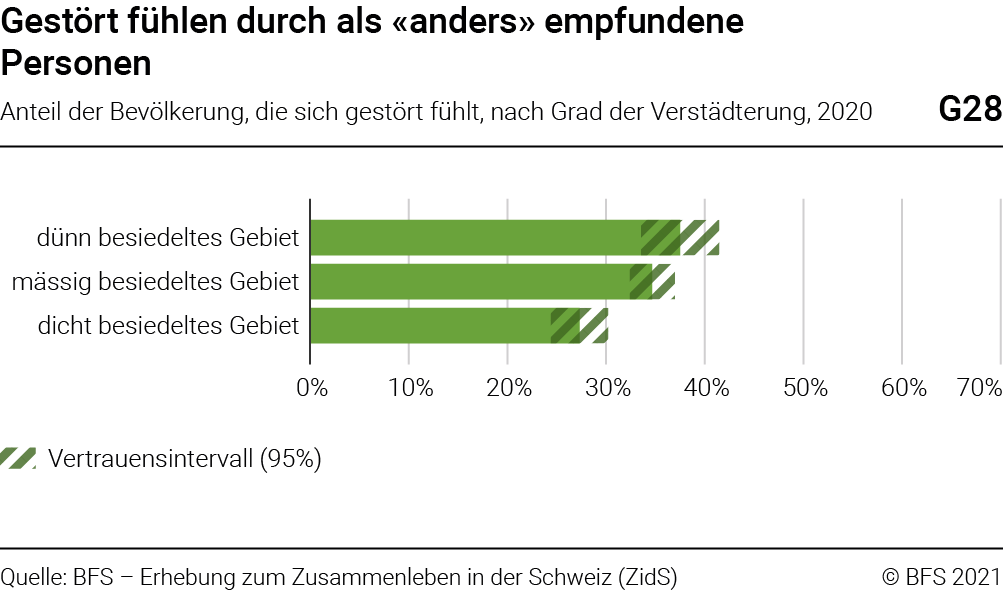

Die Einstellungen gegenüber Diversität und ausländischen Staatsangehörigen sind je nach Urbanisierungsgrad der analysierten Gebiete unterschiedlich. Die Bevölkerung von dicht besiedelten Gebieten zeigt sich in der Regel offener als jene von weniger dicht besiedelten. In sehr dicht besiedelten Gebieten fühlen sich Personen seltener von als «anders» wahrgenommenen Menschen gestört als in mässig oder dünn besiedelten (27% gegenüber rund 35% bzw. 38%) (G28). Die Unterschiede zwischen den mässig und dünn besiedelten Gebieten in Bezug auf das Gefühl, im Alltag von «anderen» gestört zu werden, sind statistisch nicht signifikant.

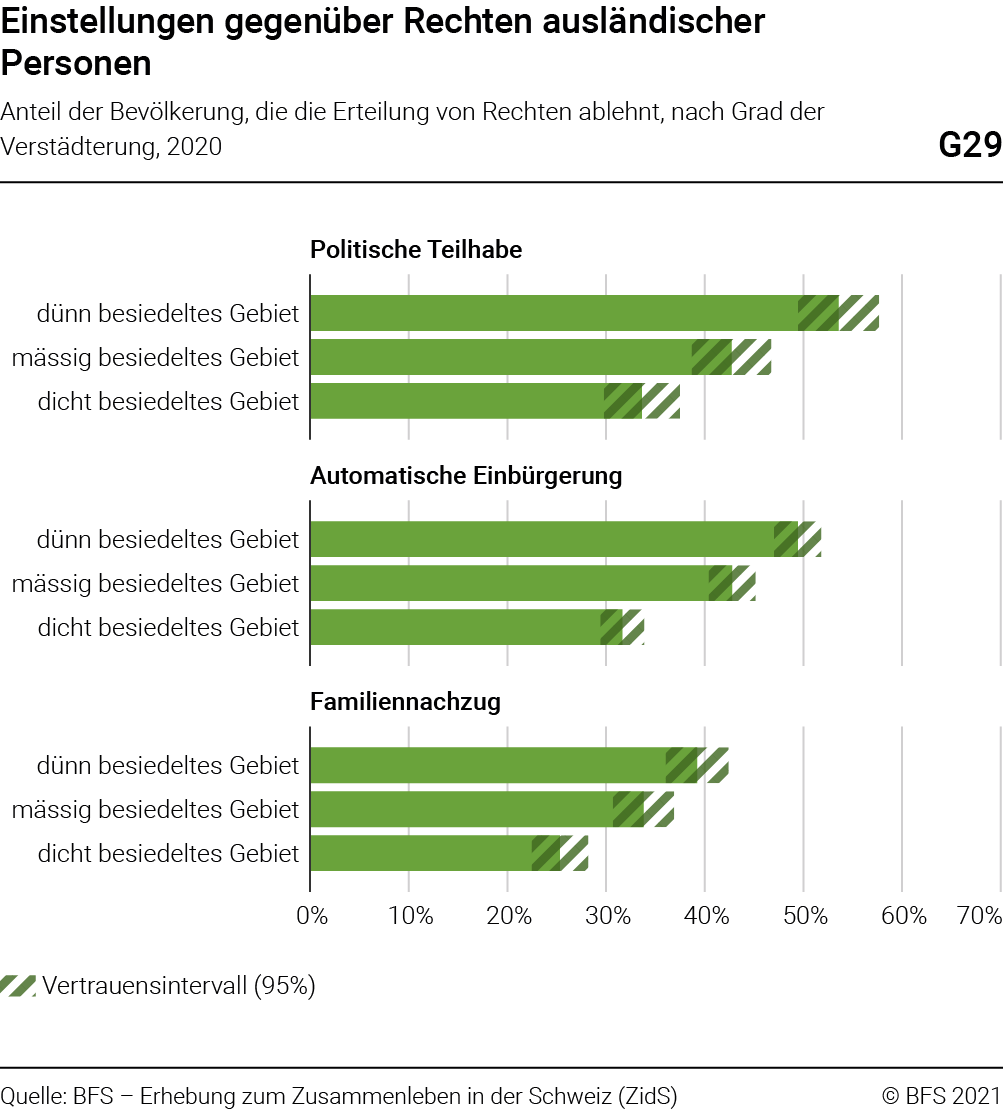

Hinsichtlich der Gewährung von Rechten für die ausländische Wohnbevölkerung der Schweiz ist ein ähnlicher Trend festzustellen (G29). Ablehnende Einstellungen sind diesbezüglich in dicht besiedelten Gebieten weniger verbreitet als in mässig oder dünn besiedelten. Analog zu den Ergebnissen hinsichtlich des Gefühls, gestört zu werden, sind zwischen den beiden letzteren auch hier kaum Unterschiede zu beobachten. Dieses Schema ist unabhängig vom analysierten Recht gleich.

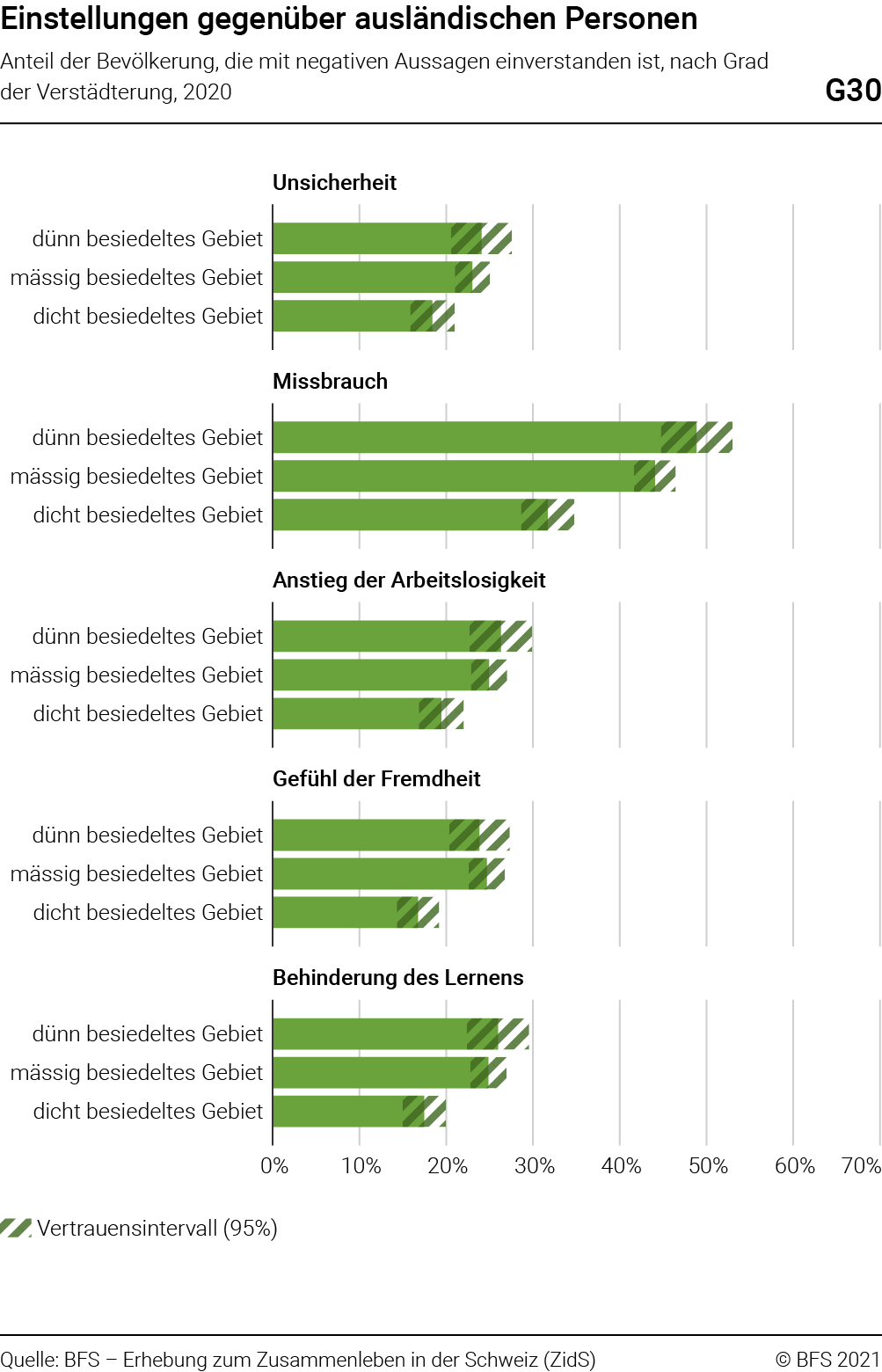

Die Meinungen zur ausländischen Wohnbevölkerung in der Schweiz variieren ebenfalls je nach untersuchtem Gebiet und dessen Bevölkerungsdichte. Auch hier sind negative Einstellungen in dicht besiedelten Gebieten weniger häufig als in den anderen Gebieten, wo eine fast identische Prävalenz festzustellen ist (G30). Beispielsweise fühlen sich die Einwohnerinnen und Einwohner von dicht besiedelten Gebieten auf der Strasse signifikant weniger unsicher als Personen, die in dünn besiedelten Gebieten wohnen (18% gegenüber 24%). Das Gleiche gilt für das Gefühl, sich im eigenen Land fremd zu fühlen (17% gegenüber 25%). In Bezug auf das Verhalten und die Rolle von Ausländerinnen und Ausländern nehmen Personen in dicht besiedelten Gebieten häufiger positive und offene Einstellungen ein. Insbesondere sind sie seltener der Meinung, dass ausländische Staatsangehörige für steigende Arbeitslosenzahlen in der Schweiz verantwortlich seien (19% gegenüber rund 26%) und die Ausbildung von Schweizer Kindern bremsen (18% gegenüber rund 26%).

Die Einstellungen gegenüber Diversität und ausländischen Staatsangehörigen verändern sich je nach Urbanisierungsgrad der Gemeinden deutlich und nach einem klaren Schema. Die Einwohnerinnen und Einwohner von dicht besiedelten Gebieten sind offener, während Personen, die in mässig oder dünn besiedelten Gebieten leben, mehr Verschlossenheit zeigen. Die Unterschiede sind in Prozentpunkten teilweise klein, aber fast immer statistisch signifikant, und bestätigen somit das gehäufte Vorkommen bestimmter Einstellungen je nach Region und Bevölkerungsdichte.

Bei der Interpretation dieser Ergebnisse gilt es zu berücksichtigen, dass in städtischen und dicht besiedelten Gebieten die ausländische Bevölkerung bzw. die Bevölkerung mit Migrationshintergrund am stärksten vertreten ist. Wie im vorangehenden Kapitel aufgezeigt wurde (vgl. Kapitel 3.2.2), legen diese Gruppen in der Regel positivere Einstellungen an den Tag.

4.4 Kontakte mit Diversität

Die in Kapitel 4.3 präsentierten Ergebnisse zum Urbanisierungsgrad belegen tendenziell die sozialwissenschaftliche Theorie der «Kontakthypothese» von Allport (1954) Allport, Gordon (1954): The Nature of Prejudice. Reading. Massachusetts: Addisson-Wesley Publishing Company. sowie Hewstone und Swart (2011) Hewstone, Miles und Hermann Swart (2011): Fifty-odd years of inter-group contact: From hypothesis to integrated theory, British Journal of Social Psychology, 50 (3). https://doi.org/10.1111/j.2044-8309.2011.02047. . Wie in Kapitel 7 des Panoramas der Gesellschaft Schweiz (2020) erläutert, nimmt gemäss dieser Theorie die Offenheit gegenüber zugewanderten Personen (Exogruppe) bei intensivem Kontakt mit der ansässigen Bevölkerung (Endogruppe) zu. Dicht besiedelte Gebiete wie städtische Zentren beherbergen eine vielfältigere Bevölkerung, was Herkunft bzw. Staatsangehörigkeiten, Geburtsländer oder Sprachen betrifft. Folglich ist davon auszugehen, dass dieser durchmischte und kosmopolitische Charakter sowie die Bevölkerungsdichte der städtischen Zentren Kontakte zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen begünstigen. Auf dieser Grundlage ist anzunehmen, dass zwischen den Variablen Urbanisierung und Kontakt mit vielfältigen Bevölkerungsgruppen ein Zusammenhang besteht.

Um diese Zusammenhänge zu überprüfen, wurde in der ZidS-Erhebung von 2020 eine Variable zu Kontakten eingeführt. Wenngleich sie sich langfristig noch bewähren muss, scheinen die ersten Ergebnisse die Kontakthypothese tendenziell zu stützen. Personen, die gemäss eigenen Angaben keine Kontakte mit Menschen unterschiedlicher Herkunft haben, fühlen sich durch gesellschaftliche Vielfalt häufiger gestört als Personen, die im Alltag regelmässig damit in Berührung kommen. Im Hinblick auf die Gewährung von Rechten für ausländische Staatsangehörige lässt sich der gleiche Trend beobachten. Auch die allgemeine Einstellung gegenüber Ausländerinnen und Ausländern ist bei Personen, die nicht mit Diversität in Kontakt kommen, negativer.

Die Analyse der Daten aus dem Modul Diversität von 2017 zum Thema Rassismus gegenüber Schwarzen hat ebenfalls Zusammenhänge zwischen der Einstellung und der Häufigkeit der Kontakte aufgezeigt. Die generelle Einstellung der Bevölkerung zu Rassismus gegenüber schwarzen Personen variiert je nach Häufigkeit der Kontakte zu ebendiesen im Alltag. Personen mit häufigem Kontakt zu Personen mit schwarzer Hautfarbe erkennen rassistisches Verhalten gegenüber letzteren signifikant häufiger an (18%) als jene, die wenig oder gar keinen Kontakt zu schwarzen Personen haben (11%).

Grundsätzlich scheint zwischen Einstellung und Kontakt ein Zusammenhang zu bestehen. Dieser soll künftig anhand zusätzlicher empirischer Daten im Detail analysiert werden. Dabei ist es noch wichtiger als bei den anderen Faktoren, die Richtung des kausalen Zusammenhangs zu eruieren: Begünstigen Kontakte die Offenheit oder führt Offenheit zu mehr Kontakten? In der vorliegenden Analyse werden Kontakte als unabhängige Variable betrachtet. Künftig sind jedoch weitere Ansätze zu untersuchen. Auch die Art des Kontakts muss genauer beschrieben werden. Variiert der Einfluss der Kontakte je nachdem, ob diese gewollt oder ungewollt erfolgen? Die ZidS-Erhebungen von 2022 und 2024 werden eine empirische Grundlage liefern, mit der sich diese Fragen möglicherweise beantworten und Zusammenhänge zwischen demografischen und regionalen Faktoren, der Kontakthäufigkeit und den Einstellungen der Bevölkerung gegenüber Diversität erkennen lassen.