Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die Sterblichkeit in der Schweiz

Sterblichkeit und Lebenserwartung im Jahr 2020

In mancherlei Hinsicht erinnert die Covid-19-Pandemie an die Pandemie der Spanischen Grippe von 1918. Gegen Ende des Ersten Weltkriegs führte diese Pandemie ebenfalls zu einer aussergewöhnlich hohen Sterberate in der Schweiz und auf der ganzen Welt. In diesem Text werden die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die Sterblichkeit in der Schweiz untersucht und die Sterberaten von 1918 und 2020 verglichen.

Die Covid-19-Pandemie begann sich in der Schweiz Ende Februar 2020 auszubreiten. In den Jahren 2020 und 2021 fielen ihr schweizweit mehr als 10 000 Menschen zum Opfer. Der plötzliche Anstieg der Sterblichkeit aufgrund von Covid-19 war zwar stark, aber nicht so stark wie die Zunahme infolge der Spanischen Grippe von 1918 (BFS, 2018). Er stellt jedoch für die Schweiz ein aussergewöhnliches demografisches Ereignis dar. Es lassen sich viele Ähnlichkeiten zwischen den beiden Pandemien beobachten, aber auch ein wesentlicher Unterschied: Die Spanische Grippe von 1918 verursachte den Tod einer grossen Zahl junger Erwachsener, während Covid-19 im Jahr 2020 vor allem zum vorzeitigen Tod älterer Menschen führte.

1 Entwicklung der Sterblichkeit

in der Schweiz

1.1 Todesfälle

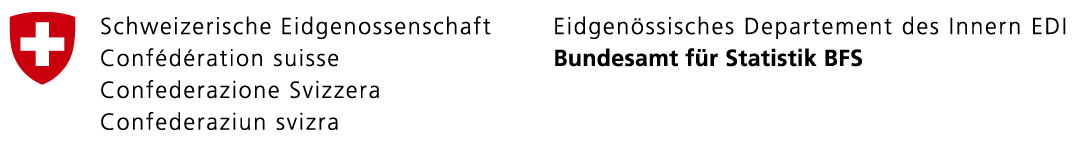

2020 belief sich die Zahl der Todesfälle auf gut 76 000. Ein so hoher Wert wurde in der Schweiz seit Beginn der systematischen Erfassung der Todesfälle durch die Zivilstandsämter im Jahr 1876 noch nie beobachtet (vgl. Grafik G1). Geht man anhand von Schätzungen mit kantonalen Daten bis ins Jahr 1803 zurück, so lassen sich ebenfalls keine höheren Werte finden als die des Jahres 2020. Auf der Kurve der historischen Entwicklung der Sterblichkeit lassen sich drei andere Spitzen erkennen: die erste 1817 mit etwa 63 000 Todesfällen aufgrund einer Hungersnot in der Ostschweiz, die zweite 1871 mit 74 000 Todesfällen aufgrund einer Pockenepidemie und die dritte 1918 mit 75 000 Todesfällen infolge der Spanischen Grippe (BFS, 2018). Eine Analyse der Entwicklung der Anzahl Todesfälle seit Beginn des 19. Jahrhunderts zeigt, dass die Zahl der Todesfälle von 40 000 im Jahr 1803 schrittweise auf 67 000 im Jahr 1875 anstieg. Diese Zunahme ist auf das Bevölkerungswachstum in dieser Zeit zurückzuführen, das von konstant hohen Sterberaten begleitet war. Anschliessend ging die Zahl der Todesfälle bis etwa 1925 zurück. In diesem Zeitraum wurde ein Rückgang der jährlichen Todesfälle von 67 000 auf 46 000 beobachtet. Diese Abnahme ist auf verbesserte Lebensbedingungen, Hygienemassnahmen und Impfungen zurückzuführen, durch die sowohl die Säuglingssterblichkeit als auch die Auswirkungen von Infektionskrankheiten bei Erwachsenen verringert werden konnten. Ab der Zwischenkriegszeit stieg die Zahl der Todesfälle von 46 000 auf knapp 68 000 an. Diese Zunahme steht mit der Entwicklung der Altersstruktur der Bevölkerung in Zusammenhang: Seit den 20er-Jahren ist die Zahl der älteren Personen, die ein höheres Sterberisiko aufweisen, ständig angestiegen.

1.2 Rohe Sterbeziffer

2020 wurden 8,8 Todesfälle pro 1000 ständige Einwohnerinnen und Einwohner verzeichnet. Historisch betrachtet ist dieser Wert nicht aussergewöhnlich, er liegt aber deutlich über dem Durchschnittswert von 8,1 der vergangenen zwanzig Jahre. Auf der Kurve der historischen Entwicklung der rohen Sterbeziffer lassen sich die gleichen Spitzen wie bei den Todesfällen erkennen. 1817 lag die rohe Sterbeziffer bei über 35 Todesfällen pro 1000 Personen, 1871 belief sie sich auf 28 und 1918 auf 19. Anfang des 19. Jahrhunderts verzeichnete sie aufgrund der Kindersterblichkeit und der häufigen Krankheitsausbrüche (Cholera, Pocken, Typhus, Diphtherie usw.) hohe Werte. Im Allgemeinen bewegte sich die rohe Sterbeziffer zwischen 20 und 30 Todesfällen pro 1000 Personen. Von etwa 1875 bis 1925 ging sie dank der erwähnten gesundheitlichen Verbesserungen kontinuierlich von 24 auf 12, und somit um die Hälfte, zurück. Danach verlangsamte sich die Abnahme aufgrund der Alterung der Bevölkerung stark: Die rohe Sterbeziffer verzeichnete bis heute eine Abnahme von 12 auf rund 8 Todesfälle pro 1000 ständige Einwohnerinnen und Einwohner.

1.3 Lebenserwartung

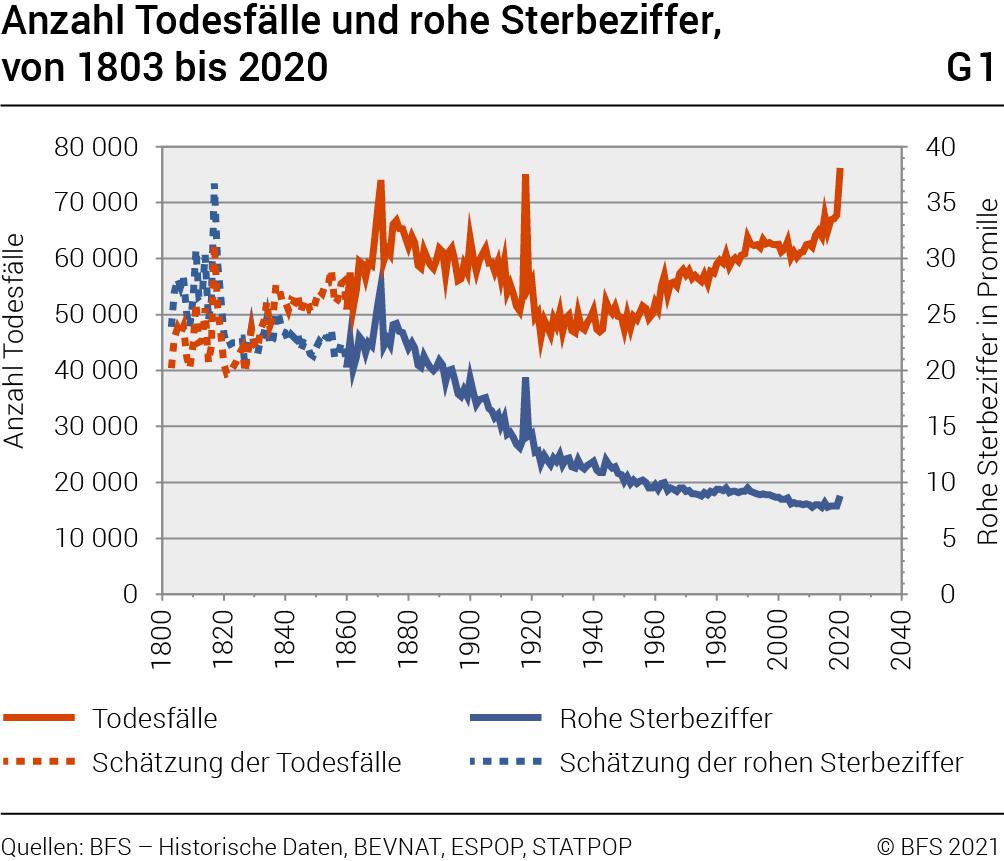

2020 betrug die Lebenserwartung bei Geburt 81,0 Jahre bei den Männern und 85,1 Jahre bei den Frauen. Ein Jahr zuvor hatten die Männer eine Lebenserwartung bei Geburt von 81,9 Jahren und die Frauen von 85,6 Jahren. Zwischen 2019 und 2020 ging dieser Indikator bei den Männern somit um 0,9 Jahre und bei den Frauen um 0,5 Jahre zurück. Eine solche Abnahme wurde bei den Männern seit 1944 und bei den Frauen seit 1962 nicht mehr beobachtet. Es gilt zu beachten, dass die Lebenserwartung bei Geburt der in der Schweiz wohnhaften Männer und Frauen erst seit 1876 berechnet werden kann. Erst seit genanntem Jahr liegen Daten zum Sterbealter vor, die für die Berechnung nötig sind. In dieser Zeit betrug die Lebenserwartung aufgrund der hohen Säuglingssterblichkeit nur 39,1 Jahre bei den Männern und 42,4 Jahre bei den Frauen. Bis 1950 stieg sie rasch an, wobei sie 1918 infolge der Spanischen Grippe einen starken Einbruch verzeichnete. Ab den 1950er-Jahren nahm die Lebenserwartung der Frauen weiter ziemlich kontinuierlich zu, verlangsamte sich aber nach und nach. Bei den Männern war der Anstieg bis 1990 relativ gering. Ihre Lebenserwartung nahm jedoch zwischen 1990 und 2010 rasch zu. In den vergangenen zehn Jahren verlief die Zunahme der Lebenserwartung der Männer ebenfalls langsamer.

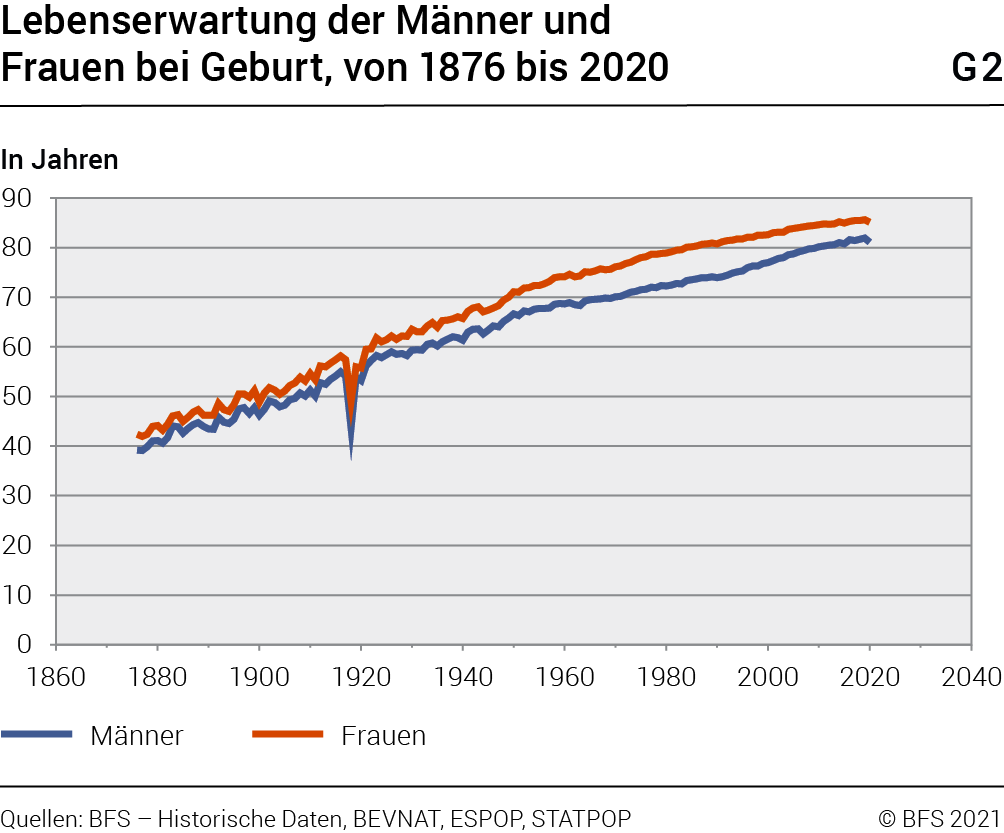

Die Lebenserwartung mit 65 Jahren betrug Ende des 19. Jahrhunderts für Männer 9,3 und für Frauen 9,5 Jahre. Bis etwa 1920 blieb diese Zahl sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern weitgehend unverändert. Danach stieg sie mässig, aber kontinuierlich an. Ab 1940 verzeichnete die Lebenserwartung der Frauen mit 65 Jahren eine rasche Zunahme. Rund 30 Jahre später begann auch jene der Männer stark anzusteigen. Seit etwa 2010 ist eine leichte Verlangsamung festzustellen. Aufgrund der mit der Covid-19-Pandemie zusammenhängenden Todesfälle ging die Lebenserwartung mit 65 Jahren zwischen 2019 und 2020 bei den Männern um 0,7 Jahre (von 20,0 auf 19,3 Jahre) und bei den Frauen um 0,5 Jahre (von 22,7 auf 22,2 Jahre) zurück. Eine solche Abnahme wurde bei den Männern nie zuvor beobachtet und bei den Frauen muss man bis ins Jahr 1944 zurückgehen, als wegen eines strengen Winters ein vergleichbarer Rückgang verzeichnet wurde (Calot et al., 1998).

2 Sterblichkeit in der Schweiz im Jahr 2020

2.1 Sterblichkeit nach Alter und Geschlecht

2020 starben in der Schweiz 38 570 Frauen und 37 625 Männer, was gegenüber 2019 einem Anstieg um 10% bei den Frauen und um 15% bei den Männern entspricht. Zum Vergleich: Zwischen 2000 und 2019 lagen die jährlichen Schwankungen der Anzahl Todesfälle sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern zwischen –5% und +6%. Betrachtet man die gesamte Bevölkerung, so betrug die Zunahme zwischen 2019 und 2020 12%. Von 2010 bis 2019 lag die rohe Sterbeziffer der Männer bei einem Durchschnittswert von etwa 7,7 Promille. Zwischen 2019 und 2020 stieg sie auf 8,8 Promille an. Bei den Frauen lag die rohe Sterbeziffer in den vergangenen zehn Jahren stets bei etwa 8,1 Promille. Zwischen 2019 und 2020 stieg sie von 8,1 auf 8,9 Promille.

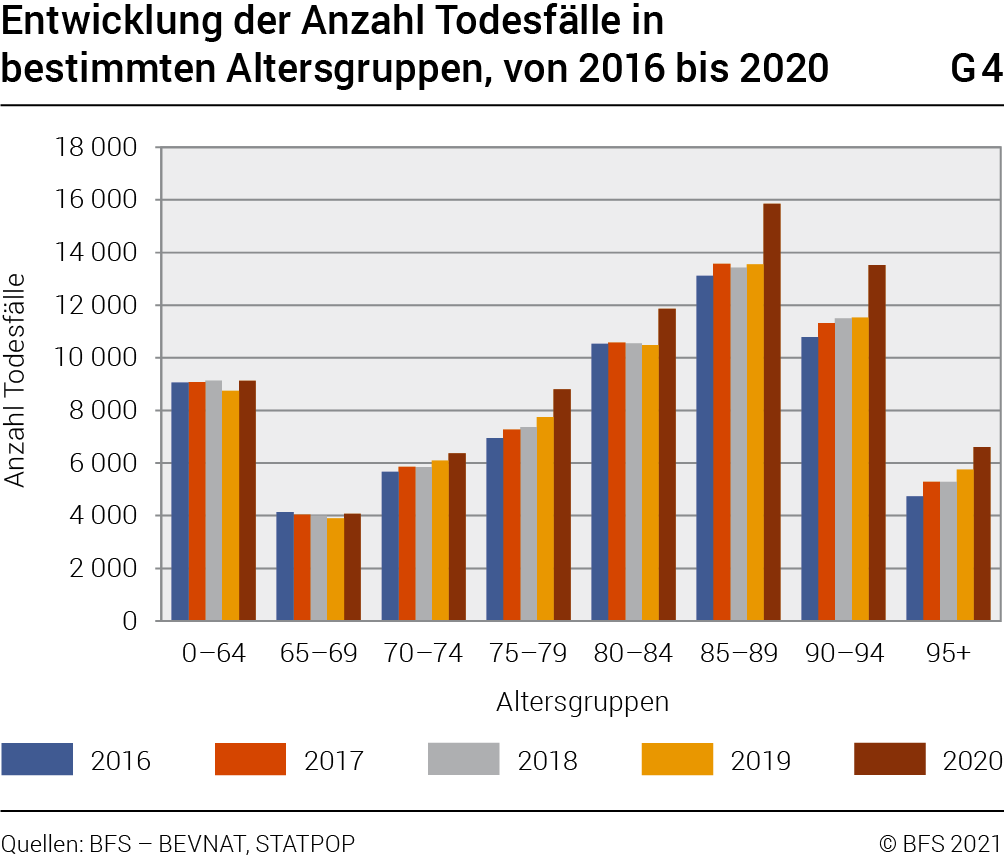

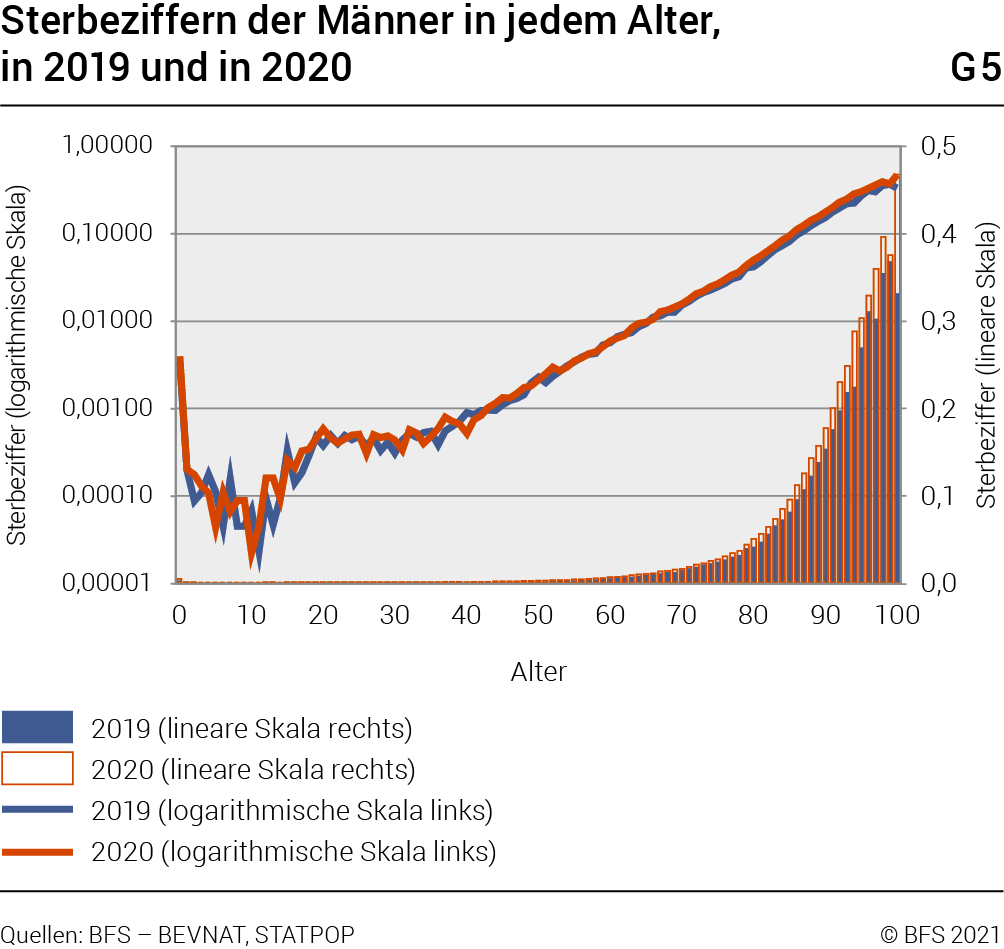

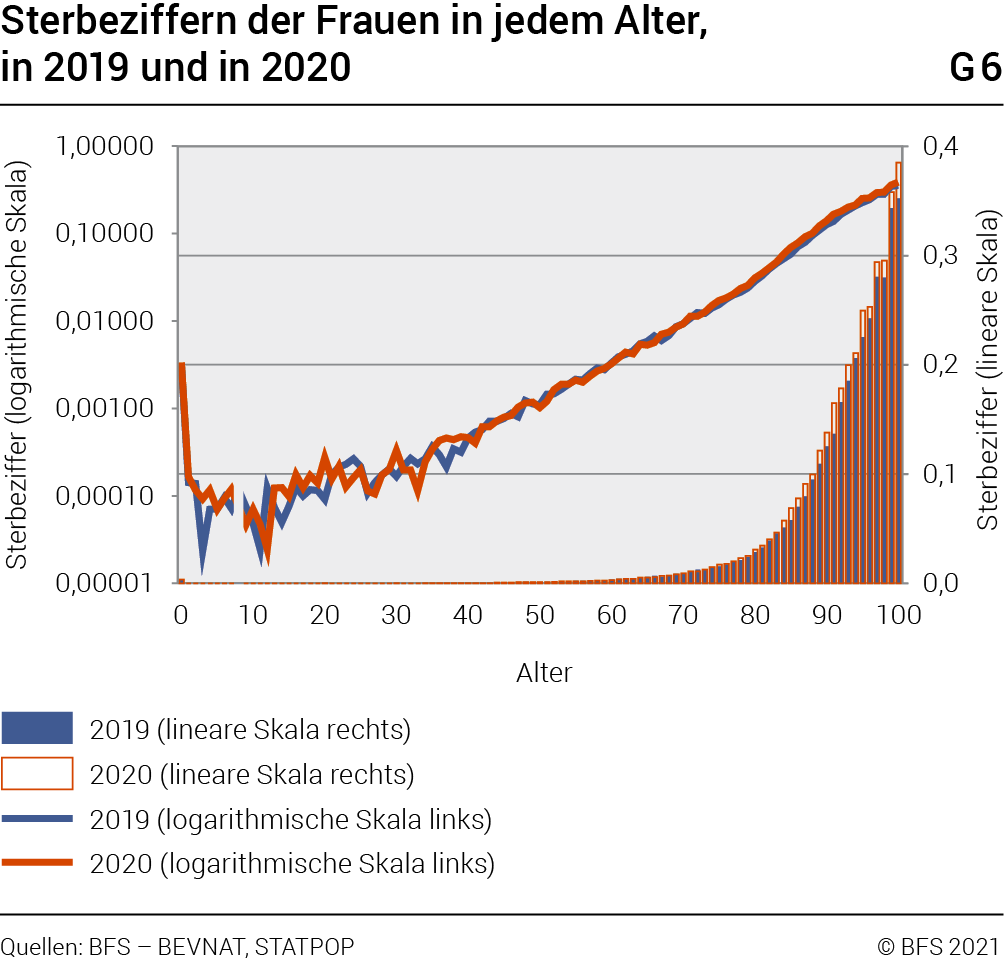

Ein Vergleich der Anzahl Todesfälle von 2019 und 2020 nach den wichtigsten Altersgruppen zeigt, dass 2020 bei den älteren Personen deutlich höhere Werte verzeichnet wurden. Bei den Kindern und den Erwachsenen, die das Rentenalter noch nicht erreicht haben, ist hingegen fast kein Unterschied festzustellen (vgl. Grafik G4). Die Anzahl Todesfälle der 0- bis 64-Jährigen lag sowohl 2019 als auch 2020 bei rund 9000. Die Zahl der Todesfälle der Personen ab 65 Jahren stieg hingegen von 59 000 im Jahr 2019 auf knapp 67 000 im Jahr 2020 an, was einer Zunahme von 14% entspricht. Der Anstieg der Anzahl Todesfälle bei den Personen ab 80 Jahren belief sich gar auf 16%. Die Sterberate dieser Altersgruppe stieg zwischen 2019 und 2020 von 92 auf 105 Todesfälle pro 1000 Personen an. Eine besonders markante Zunahme verzeichnete die Sterberate der Männer ab 80 Jahren. Sie stieg von 99 auf 116 Promille an und lag 2020 somit 18% höher als 2019. Bei den Frauen der gleichen Altersgruppe war der Anstieg von 88 auf 98 Promille (+11%) weniger ausgeprägt. Ein Vergleich der Sterbeziffern in jedem Alter der Jahre 2019 und 2020 zeigt bei den Personen ab 75 Jahren eine höhere Sterblichkeit (vgl. Grafiken G5 und G6). Sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen lässt sich ein Anstieg beobachten, wobei die Zunahme den Männern ausgeprägter ist.

2.2 Monatliche Entwicklung der Todesfälle

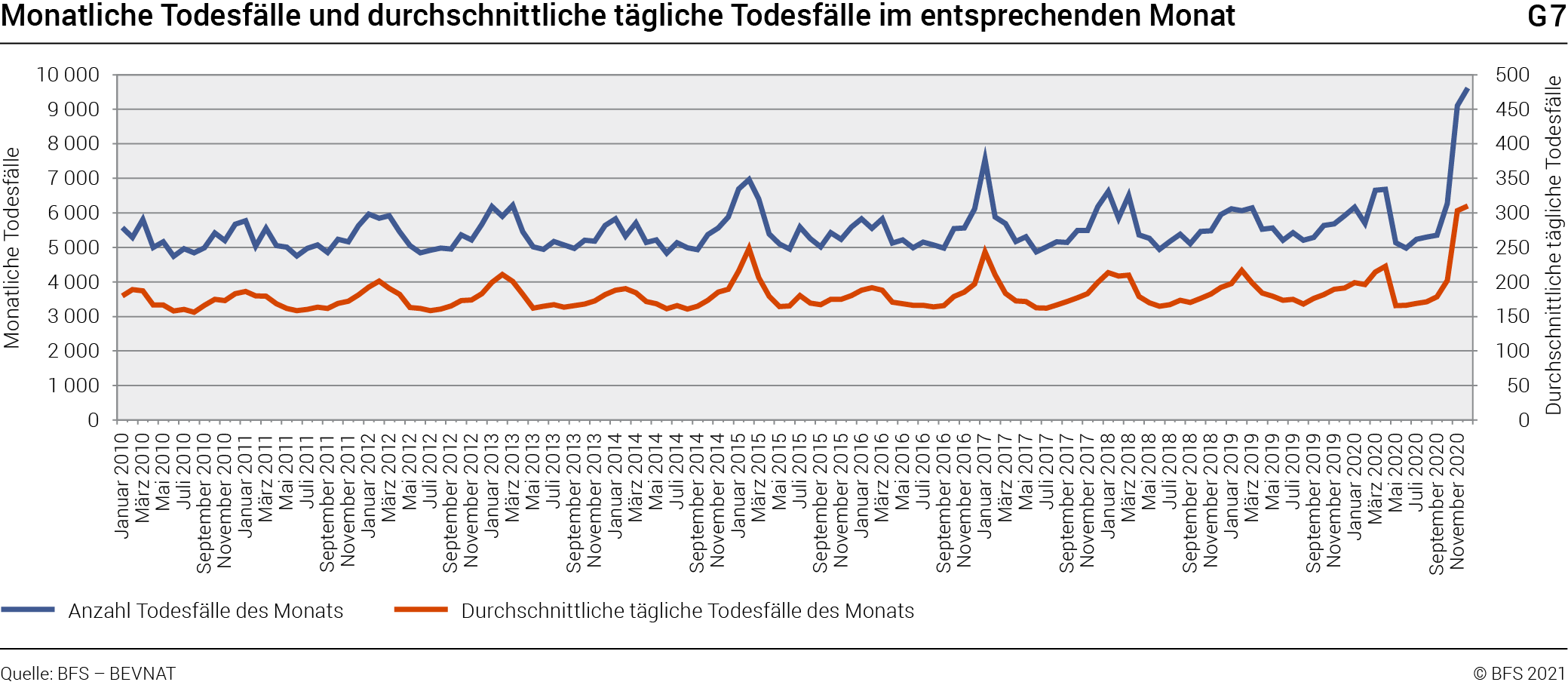

Bei einer Betrachtung der monatlichen Zahl der Todesfälle lassen sich deutlich Jahreszyklen mit weniger Todesfällen im Sommer und mehr Todesfällen im Winter erkennen (vgl. Grafik G7). Seit Anfang dieses Jahrhunderts bewegt sich die Anzahl Todesfälle zwischen knapp 4500 und 6500 pro Monat. Zwischen Januar 2001 und Dezember 2019 lassen sich nur vier Ausnahmen beobachten Januar 2009 mit 6600 Todesfällen, Januar und Februar 2015 (6700 und 7000) und Januar 2017 (7500). Diese höheren Zahlen sind auf Grippeepidemien zurückzuführen. Die Werte von 2020 unterscheiden sich deutlich von jenen der Vorjahre (vgl. Grafik G7). Im März und April wurden knapp 6700 Todesfälle erfasst, während diese Zahlen in den vergangenen zwanzig Jahren bei durchschnittlich 5700 im März und 5100 im April lagen. Im März lag die Zahl der Todesfälle nur leicht über jener der Vorjahre, aber im April war sie deutlich höher. Ende Jahr waren die Werte aussergewöhnlich hoch. Bereits im Oktober wurden 6300 Todesfälle erfasst gegenüber durchschnittlich 5200 in den Vorjahresmonaten. Am deutlichsten waren jedoch die Unterschiede in den Monaten November und Dezember. Es wurden 9100 bzw. 9600 Todesfälle gezählt, während die Werte dieser Monate in den vergangenen zwei Jahrzehnten im Durchschnitt 5200 bzw. 5700 betrugen. Werden die Monate ermittelt, in denen von 1901 bis 2020 am meisten Todesfälle verzeichnet wurden, so befinden sich erwartungsgemäss auch diese beiden Monate von 2020 darunter. Die fünf Monate, in denen seit Beginn des 20. Jahrhunderts am meisten Todesfälle erfasst wurden, sind in abnehmender Reihenfolge: November 1918 (10 800), Oktober 1918 (10 300), Dezember 2020 (9600), November 2020 (9100) und Dezember 1918 (8700). Die beiden ersten Monate dieser Rangliste fallen auf die Zeit der Spanischen Grippe von 1918–1919 und der dritte und vierte Monat auf die Zeit der Covid-19-Pandemie. Diese Rangliste bleibt unverändert, auch wenn die Anzahl Tage der verschiedenen Monate berücksichtigt wird, indem die Zahl der durchschnittlichen täglichen Todesfälle berechnet wird.

3 Sterblichkeit in den Kantonen

3.1 Todesfälle und Sterberaten in den Kantonen

Zwischen 2019 und 2020 stieg die Zahl der Todesfälle in den Kantonen Genf, Jura und Tessin am stärksten an (vgl. Karte G8). Die Zunahme bewegte sich zwischen +25% und +27%. In den Kantonen Obwalden, Schwyz, Waadt und Freiburg war der Anstieg mit mehr als 20% ebenfalls hoch. Im Kanton Nidwalden ging die Zahl der Todesfälle hingegen leicht zurück (–0,3%) und in den Kantonen Graubünden, Glarus, Basel-Stadt und Schaffhausen lag die Zunahme unter 5%. In den bevölkerungsschwächeren Kantonen kann die Zahl der Todesfälle von einem Jahr zum nächsten zufällig und ohne besonderen Grund schwanken. Diese Schwankungen können in die eine oder andere Richtung gehen und somit in den entsprechenden Kantonen den Anstieg der Anzahl Todesfälle verstärken, abschwächen oder gar aufheben.

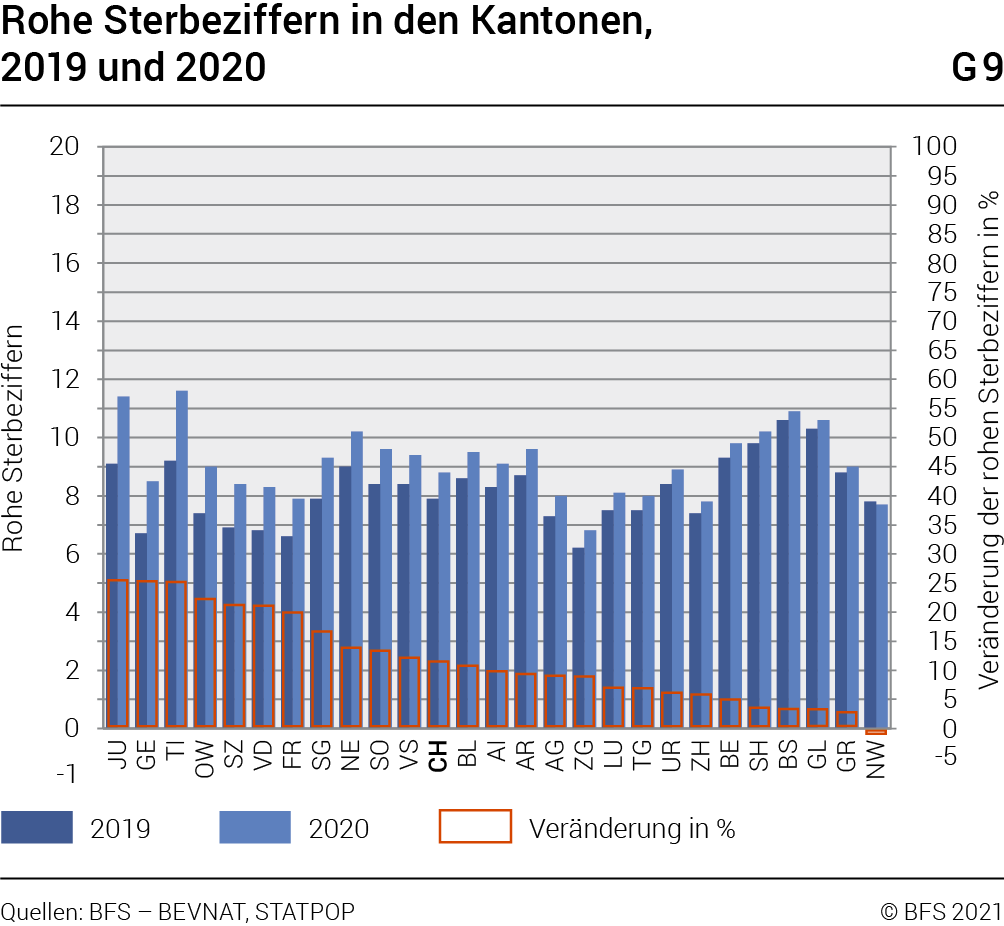

Bei einer Betrachtung der rohen Sterbeziffern zeigen sich ähnliche Schwankungen wie bei der Anzahl Todesfälle zwischen 2019 und 2020 (vgl. Grafik G9). Die höchsten Sterbeziffern im Jahr 2020 wiesen die Kantone Tessin (11,6 Todesfälle pro 1000 ständige Einwohner/innen), Jura (11,4) und Basel-Stadt (10,9) auf. Der Anstieg zwischen 2019 und 2020 im Kanton Basel-Stadt ist jedoch relativ klein (+3,1%). Aufgrund des beträchtlichen Anteils an älteren Personen mit höherem Sterberisiko war die rohe Sterbeziffer in diesem Kanton bereits in den Vorjahren hoch.

3.2 Lebenserwartung in den Kantonen

Die höchste Lebenserwartung wurde 2020 für Frauen in den Kantonen Appenzell-Innerrhoden (87,3 Jahre), Zug (86,2) und Uri (86,2) beobachtet. 2019 verzeichneten die Kantone Zug (86,7), Genf (86,6) und Waadt (86,6) die höchsten Werte. Die Lebenserwartung der Frauen im Kanton Zug ist also zurückgegangen, war aber 2020 immer noch eine der höchsten der Schweiz, was auf jene in den Kantonen Genf und Waadt nicht mehr zutraf. 2020 war die Lebenserwartung der Männer in der Schweiz in den Kantonen Nidwalden (83,7), Zug (82,9) und Basel-Landschaft (82,3) am höchsten. 2019 war dies in den Kantonen Appenzell-Innerrhoden (83,3), Zug (83,0) und Nidwalden (82,9) der Fall. Trotz des Rückgangs zählte die Lebenserwartung der Männer im Kanton Zug immer noch zu den höchsten.

Die tiefste Lebenserwartung hatten 2020 die Frauen der Kantone Glarus (84,3), St. Gallen (84,1) und Jura (84,0); 2019 waren dies die Frauen der Kantone Basel-Stadt (84,4), Appenzell-Ausserrhoden (84,4) und Glarus (83,9). Somit stieg die Lebenserwartung der Frauen im Kanton Glarus zwischen 2019 und 2020 an. Sie zählt aber nach wie vor zu den tiefsten der Schweiz. Das Gleiche trifft auf die Lebenserwartung der Männer dieses Kantons zu. Die Lebenserwartung der Männer der Kantone Neuenburg (79,6), Schaffhausen (79,5) und Glarus (78,8) waren 2020 am tiefsten, während 2019 die Männer der Kantone Jura (80,8), Basel-Stadt (80,8) und Glarus (78,6) die tiefste Lebenserwartung aufwiesen.

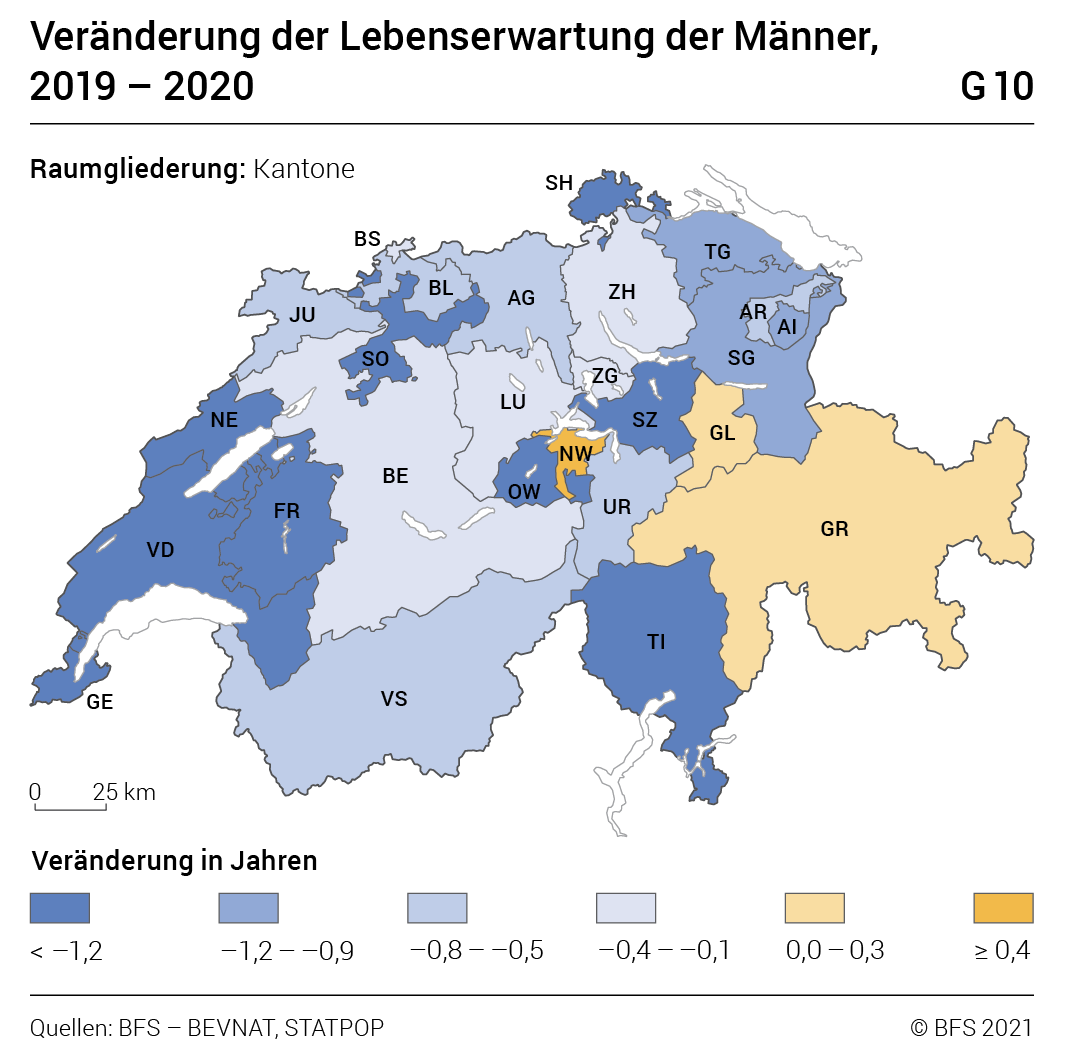

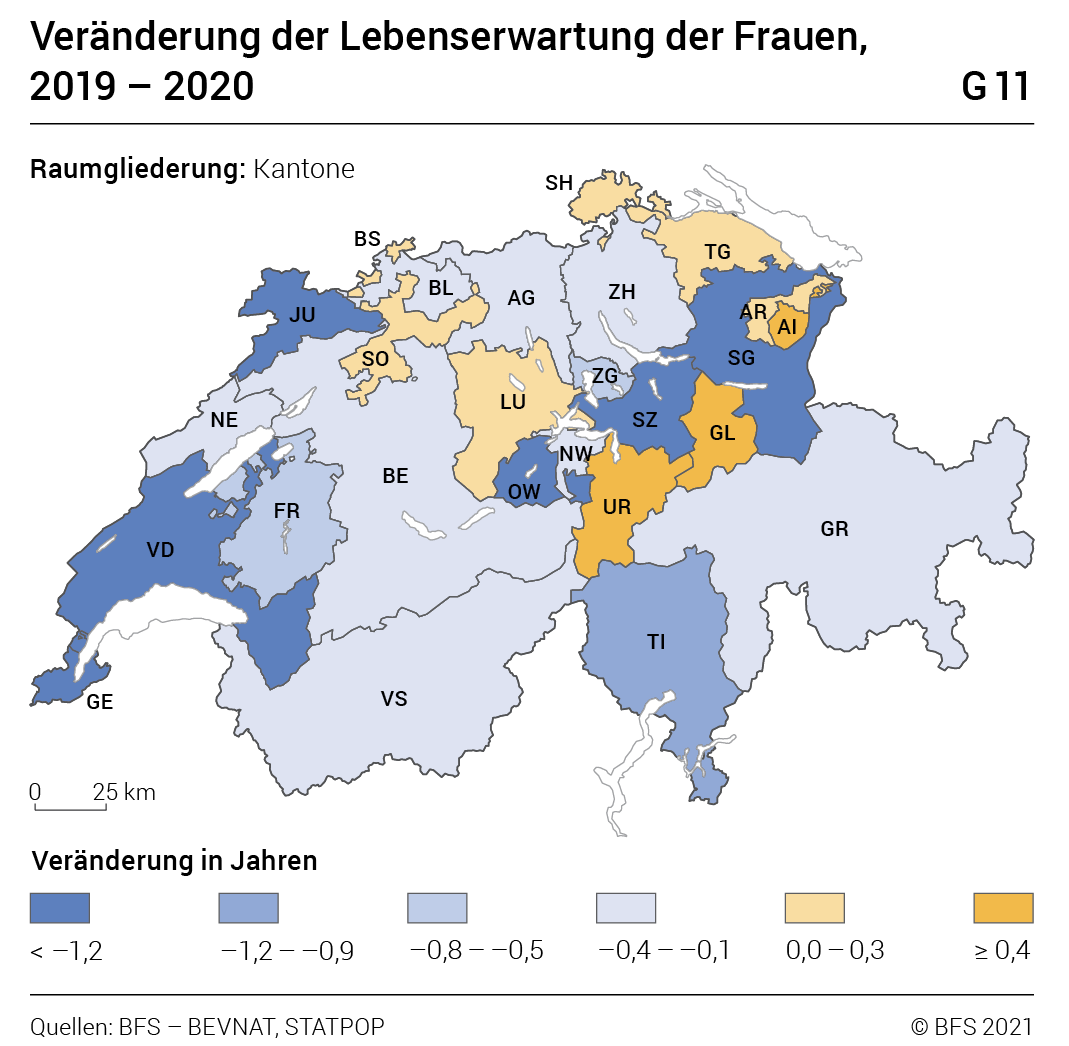

In einigen Kantonen ist die Lebenserwartung der Männer und / oder der Frauen trotz der Pandemie gestiegen (vgl. Karten G10 und G11). Die Ausbreitung von Covid-19 war nicht in der ganzen Schweiz gleich. Zufällige Schwankungen der Anzahl Todesfälle aufgrund der kleinen Bevölkerungszahl in gewissen Kantonen können ebenfalls zu einer Zunahme der Lebenserwartung der Bevölkerung in diesen Kantonen geführt haben. Die Mehrheit der Kantone verzeichnete jedoch einen mehr oder weniger starken Rückgang der Lebenserwartung. Am stärksten ging die Lebenserwartung der Männer bei Geburt in den Kantonen Obwalden (–2,5 Jahre), Tessin (–2,3 Jahre) und Genf (–2,3 Jahre) und jene der Frauen in den Kantonen Jura (–1,8 Jahre), Genf (–1,5 Jahre) und Schwyz (–1,4 Jahre) zurück. Die Lebenserwartung mit 65 Jahren weist logischerweise die gleichen Tendenzen auf, wobei nicht zwangsläufig die gleichen Kantone die grössten Schwankungen verzeichnen. Die stärkste Abnahme der Lebenserwartung mit 65 Jahren liess sich in den Kantonen Schwyz (–2,1 Jahre), Genf (–1,8 Jahre) und Tessin (–1,8 Jahre) bei den Männern und in den Kantonen Jura (–1,8 Jahre), Obwalden (–1,7 Jahre), Waadt (–1,4 Jahre) und Tessin (–1,4 Jahre) bei den Frauen beobachten.

4 Sterblichkeit und Covid-19 im Jahr 2020

4.1 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19

in der Schweiz

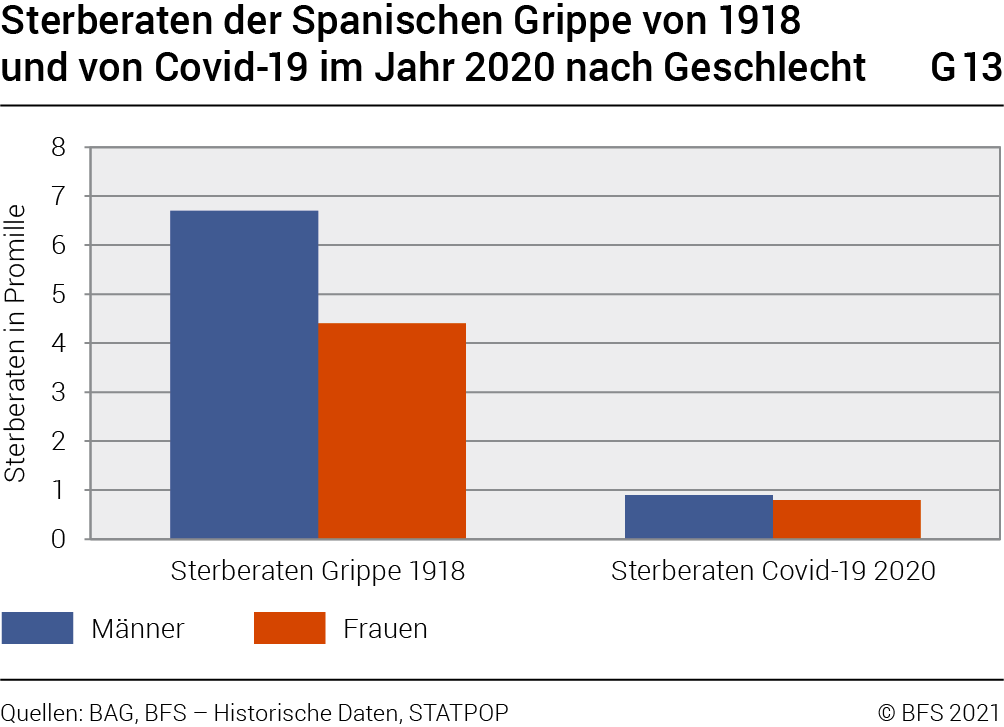

Da die Todesursachenstatistik des BFS noch nicht verfügbar ist, entsprechen die im Folgenden erwähnten Todesfälle den vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) gemeldeten, laborbestätigen Todesfällen (BAG, 2021). Gemäss den offiziellen Daten des BAG wurden 2020 in der Schweiz rund 7600 Todesfälle durch Covid-19 gezählt, also 0,9 Todesfälle pro 1000 Personen. Es wurden rund 4100 Todesfälle von Männern und 3500 Todesfälle von Frauen registriert, was 0,9 Todesfällen pro 1000 Männer und 0,8 Todesfällen pro 1000 Frauen entspricht. Am stärksten betroffen war die Altersgruppe der Personen ab 80 Jahren mit knapp 5500 Todesfällen, was einer Sterberate von 12 Promille gleichkommt, gefolgt von den 70- bis 79-Jährigen mit rund 1500 verstorbenen Personen und damit rund 2 Promille (vgl. Grafik G12). Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Covid-19 für Betagte und insbesondere für Männer häufiger tödlich verlief (vgl. Grafik G13).

4.2 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19

in den Kantonen

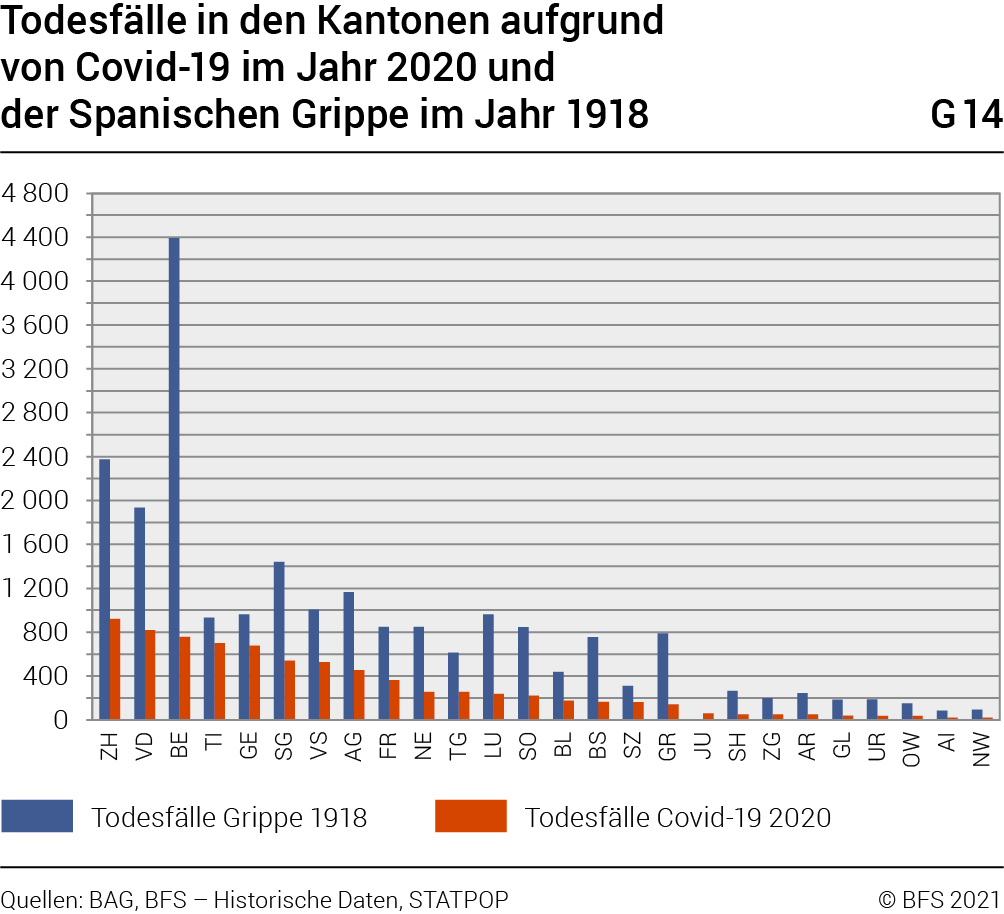

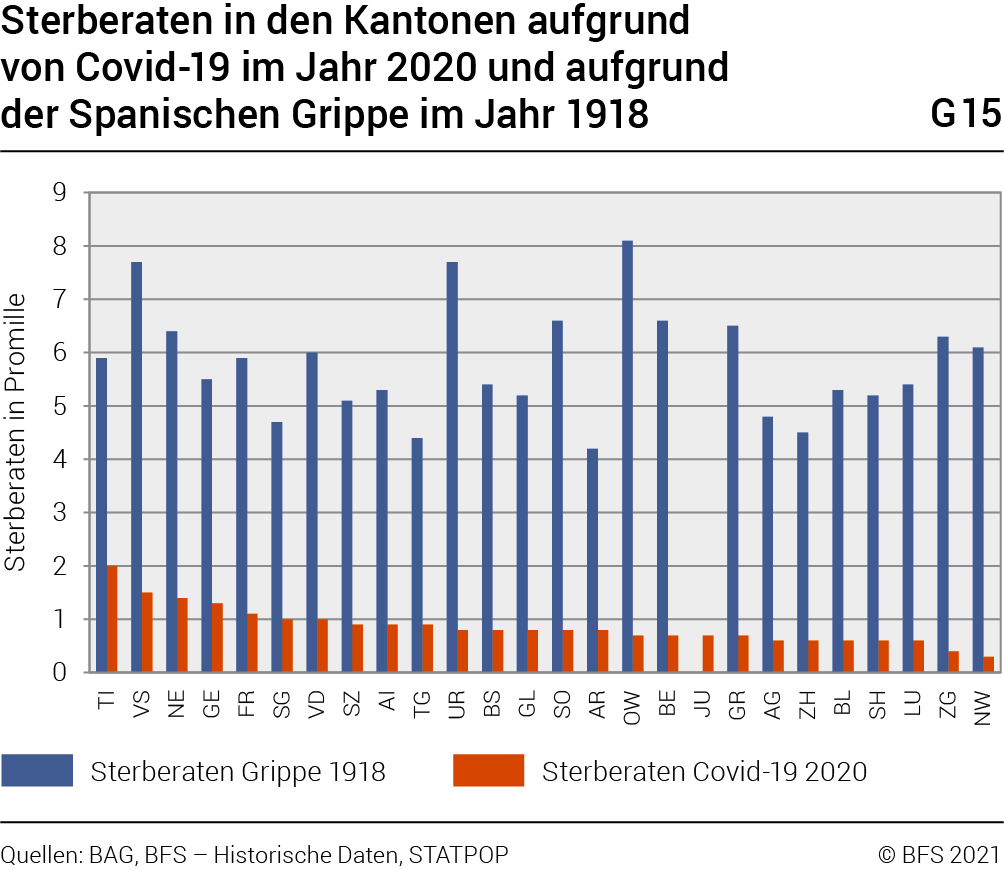

In absoluten Zahlen weisen die bevölkerungsreichsten Kanton natürlich die höchste Zahl an Todesfällen in Zusammenhang mit Covid-19 auf: über 900 Todesfälle im Kanton Zürich, 800 im Kanton Waadt und knapp 750 im Kanton Bern (vgl. Grafik G14). Bei einer Betrachtung der Sterberaten (relative Zahlen) zeigt sich, dass 2020 folgende Kantone am stärksten betroffen waren: Tessin (2,0 pro 1000 ständige Einwohner/innen), Wallis (1,5), Neuenburg (1,4), Genf (1,3) und Freiburg (1,1) (vgl. Grafik G15). Es handelt sich also eher um die Kantone im Westen und Süden der Schweiz, die von den beiden Wellen der Pandemie besonders getroffen wurden. Die Kantone mit den tiefsten Sterberaten sind Nidwalden (0,3 Promille), Zug (0,4), Luzern (0,6), Schaffhausen (0,6), Basel-Landschaft (0,6), Zürich (0,6) und Aargau (0,6) – also Kantone, die eher in der Zentral- und Nordschweiz liegen und die von der ersten Welle der Pandemie weniger stark betroffen waren.

5 Ein Vergleich der Pandemien von 1918

und 2020

5.1 Grosse Unterschiede

Ein Vergleich der durch diese beiden Pandemien verursachten Sterblichkeit zeigt grosse Unterschiede. Zwar lassen sich im ersten Jahr der Pandemien zwei ähnliche Wellen von Todesfällen beobachten, 1918 fiel jedoch die erste Welle auf die Monate Juli und August, während 2020 die erste Welle zwischen März und April, also merklich früher, beobachtet wurde. Die Spanische Grippe von 1918 forderte deutlich mehr Todesopfer als Covid-19 im Jahr 2020. An der Spanischen Grippe starben 1918 knapp 22 000 Menschen – was 5,6 Todesfällen pro 1000 Personen entspricht –, während sich die Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 2020 auf 7600 Personen, also 0,9 Promille, beliefen. An der Spanischen Grippe von 1918 starben hauptsächlich Männer und Frauen zwischen 20 und 40 Jahren, während Covid-19 vor allem für Personen über 80 Jahren tödlich verlief (vgl. Grafik G12). Zwischen 1917 und 1918 ging die Lebenserwartung der Männer bei Geburt um 10,1 Jahre und jene der Frauen um 8,4 Jahre zurück. Zwischen 2019 und 2020 wurde bei den Männern eine Abnahme um 0,9 Jahre und bei den Frauen um 0,5 Jahre verzeichnet. Die Auswirkungen der Spanischen Grippe von 1918 auf die Schweizer Bevölkerung waren somit deutlich grösser als jene von Covid-19. Es gilt zu bedenken, dass Viren zur Zeit des Ersten Weltkrieges noch nicht mikroskopisch nachgewiesen und lediglich Symptome beobachtet werden konnten. Zudem konnte damals kein Impfstoff entwickelt werden. Das Coronavirus wurde hingegen ziemlich rasch identifiziert und seine Ausbreitung mithilfe von Gesundheitsmassnahmen, medizinischen Behandlungen und Impfstoffen eingedämmt.

5.2 Bemerkenswerte Ähnlichkeiten

Trotz der oben erwähnten grossen Unterschiede weisen die Pandemien von 1918 und 2020 auch einige frappante Ähnlichkeiten auf. In beiden Fällen waren Männer stärker betroffen als Frauen. Sowohl in absoluten als auch in relativen Zahlen fielen den Pandemien mehr Männer zum Opfer als Frauen (vgl. Grafik G13). 1918 und 2020 fand die zweite Welle der Pandemie in den gleichen Monaten statt und die Spitze der Todesfälle lag in beiden Pandemien etwa im November. Die Kantone der Westschweiz wiesen in beiden Fällen deutlich höhere Sterberaten auf als jene der Ostschweiz (vgl. Grafik G15). Schliesslich erreichte die Zahl der jährlichen Todesfälle für alle Todesursachen zusammengenommen sowohl 1918 als auch 2020 einen Höchstwert, wobei 2020 die Rekordzahl von 1918 erstmals überschritten wurde (vgl. Grafik G1).

6 Literaturverzeichnis

Calot, G. et al. (1998): Deux siècles d’histoire démographique suisse, BFS, Bern

BFS (2018): Die Spanische Grippe von 1918, BFS, Neuchâtel

BFS (2021): Zehn Fragen zur Lebenserwartung, BFS, Neuchâtel

BAG (2021): Bericht Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 in der Schweiz und im internationalen Vergleich (Datenstand: Februar 2021), BAG, Bern

Definitionen

Lebenserwartung (bei Geburt)

Zahl der ab Geburt durchschnittlich gelebten Jahre von Neugeborenen, die während ihres gesamten Lebens den altersspezifischen Sterblichkeitsverhältnissen des betrachteten Jahres (oder allgemeiner gesagt, der anhand einer Sterbetafel ermittelten Sterbewahrscheinlichkeit) ausgesetzt wären.

Lebenserwartung im Alter x

Zahl der ab dem Alter x durchschnittlich gelebten Jahre der Personen dieses Alters, die ab dem Alter x den altersspezifischen Sterblichkeitsverhältnissen des betrachteten Jahres (oder allgemeiner gesagt, der anhand einer Sterbetafel ermittelten Sterbewahrscheinlichkeit ab dem Alter x) ausgesetzt wären.

Sterbeziffer (in einem bestimmten Alter)

Verhältnis zwischen der Anzahl Todesfälle, die zwischen zwei Altersstufen beobachtet werden, und der Bevölkerung der ersten Altersstufe, die diesem Sterberisiko ausgesetzt ist. Dieser Begriff ist ein Synonym für «Sterbewahrscheinlichkeit».

Rohe Sterbeziffer

Verhältnis zwischen der Anzahl der in einem Kalenderjahr erfassten Todesfälle und der mittleren ständigen Wohnbevölkerung des entsprechenden Jahres. Das Ergebnis wird normalerweise in Promille angegeben.

NB: Zusätzliche Erläuterungen zur Berechnung dieser Grössen stehen in der Publikation «Zehn Fragen zur Lebenserwartung» (BFS, 2021) zur Verfügung.