Quasi un quarto della superficie della Svizzera non è utilizzato per l’agricoltura o la selvicoltura, né è popolato. Queste «superfici improduttive» comprendono in particolare ampie parti delle montagne al di sopra del limite degli alberi. Ma anche queste sono soggette a determinati cambiamenti: per esempio, la superficie dei ghiacciai si è ridotta di quasi un terzo tra il 1985 e il 2018.

Per definire le zone dove non cresce nessun bosco, l’utilizzazione del suolo come terreno coltivo non è redditizia a causa del basso rendimento e le condizioni ostili e la lontananza impediscono anche l’insediamento, la statistica della superficie parla di «aree improduttive». Nel 2018, queste aree rappresentavano 10 361 km2, ovvero un quarto della superficie totale del Paese. Tuttavia, improduttivo non significa inutile, al contrario: con i loro massicci montuosi, ghiacciai, laghi o zone umide, le superfici improduttive comprendono alcuni dei più bei paesaggi della Svizzera; aree di alto valore ecologico e non da ultimo anche turistico. Dei corsi d’acqua e dei laghi, inoltre, una gran parte è utilizzata anche per la generazione di energia elettrica: più della metà dell’elettricità prodotta in Svizzera proviene da centrali idroelettriche.

Ampie superfici improduttive

nello spazio alpino

Quasi la metà delle aree improduttive è costituita da rocce e detriti: i cosiddetti «terreni senza vegetazione», che si trovano quasi esclusivamente in montagna (G41). Poco più di un quarto è costituito da vegetazione improduttiva, vale a dire principalmente gruppi di erbe ed erbe di alta montagna, arbusti, cespugli, zone umide ecc. Il quarto rimanente delle aree improduttive è costituito da corsi d’acqua e laghi e da neve permanente sotto forma di ghiacciai e nevai. In relazione alla superficie totale della Svizzera, nel 2018 circa il 4% era coperto da corsi d’acqua e laghi, epoco più del 2% da ghiacciai e nevai.

Come si può già vedere sulla base di quanto detto, la maggior parte delle superfici improduttive si trova nelle Alpi: nelle regioni alpine centrali, le superfici improduttive coprono in parte più della metà del territorio, sul versante meridionale delle Alpi un terzo e sul versante settentrionale delle Alpi un quarto. Al contrario, la loro quota nel Mittelland è solo un decimo e nel Giura solo l’1%. La maggior parte delle aree improduttive del Mittelland corrisponde a laghi e corsi d’acqua.

L’area totale cambia poco, nonostante

le forti dinamiche locali

Negli ultimi tre decenni, la dimensione totale delle superfici improduttive è cambiata relativamente poco: tra il 1985 e il 2018 è stata registrata una riduzione di 222 km2, ovvero del 2% (G43). A un esame più attento, tuttavia, le superfici improduttive rivelano una notevole dinamica (G44). Un importante motore è l’imboschimento di prati e pascoli alpestri abbandonati già discusso nei capitoli precedenti. Nel corso di tali processi di abbandono, sorgono inizialmente superfici improduttive sotto forma di giovane vegetazione arbustacea e cespugli, che sono poi a loro volta sostituite da boschetti e alberi più grandi, cioè da superfici boscate. La categoria di utilizzazione della vegetazione improduttiva mostra quindi, per il periodo tra il 1985 e il 2018, sia grandi guadagni sia grandi perdite: guadagni per la metà circa a scapito delle superfici agricole, perdite principalmente a favore delle superfici boscate. Il fatto che in una determinata zona dominino i guadagni o le perdite dipende di solito da quanto l’abbandono sia progredito: nelle regioni in cui questo si è intensificato di recente, le superfici improduttive sotto forma di arbusti e cespugli sono spesso aumentate tra il 1985 e il 2018 (G45). Al contrario, sono state registrate diminuzioni nelle zone in cui l’abbandono o il rimboschimento erano già ampiamente completati, come in particolare in Ticino e nello Chablais. Considerando tutto il territorio nazionale, nel periodo in questione hanno predominato le diminuzioni.

Una successione simile a quella delle superfici agricole abbandonate si verifica anche in seguito a cadute di massi, frane o colate detritiche. Questi eventi naturali, molto frequenti nello spazio alpino, danno ripetutamente origine a nuove superfici improduttive sotto forma di depositi di detriti e pietrisco, poi ricoperte da varie piante pioniere in una sequenza tipica fino a quando si insedia una comunità vegetale stabile e tipica del sito, per esempio il bosco.

I ghiacciai si stanno ritirando verso l’alto...

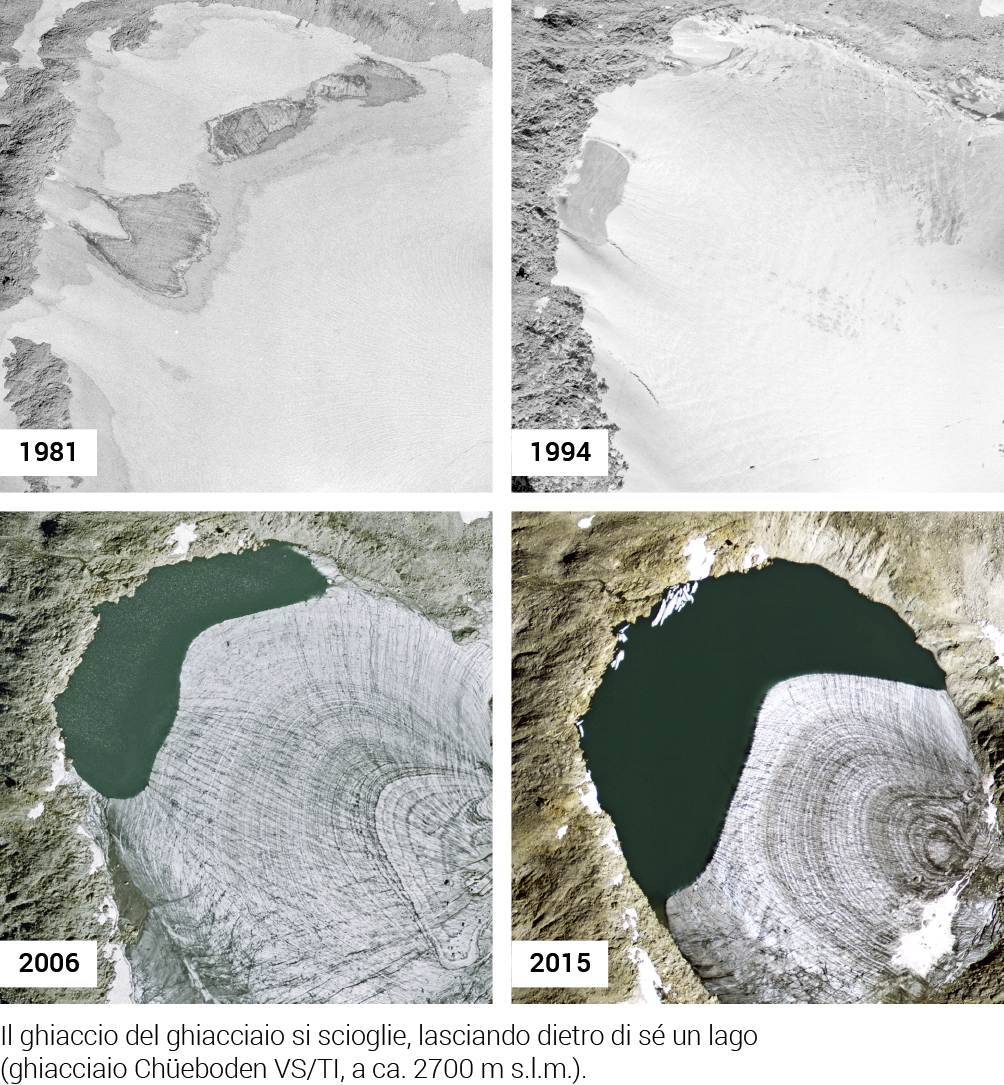

Un secondo importante motore della dinamica che caratterizza le aree improduttive sono i cambiamenti climatici. Le temperature medie relativamente elevate del recente passato hanno portato i ghiacciai e i nevai a perdere un terzo della loro superficie tra il 1985 e il 2018 (G43). Questo corrisponde a una perdita di 505 km2, quasi pari alla superficie del lago di Costanza (541 km2). Negli ultimi tre decenni, il tasso di ritiro dei ghiacciai in termini di superficie è rimasto relativamente costante.

Come previsto, tra il 1985 e il 2018 a ritirarsi sono stati in particolare i ghiacciai e i nevai più bassi (G46). Così, ad altitudini inferiori ai 2000 metri sul livello del mare l’indagine più recente è stata in grado di identificare solo piccoli resti (4 km2) di neve perenne. Tra 2000 e 2500 metri e tra 2500 e 3000 metri, le perdite nel periodo menzionato sono state sostanziali: rispettivamente –52 e –44%. Il ghiaccio ha retto molto meglio ad altitudini di 3000 metri e oltre, ma anche lì, i cali sono evidenti.

...lasciando dietro di sé rocce e detriti

Dove il ghiaccio dei ghiacciai si scioglie, rimangono soprattutto detriti e rocce. Di conseguenza, questi cosiddetti «terreni senza vegetazione» si sono espansi notevolmente tra il 1985 e il 2018, e più precisamente di 286 km2 netti, ovvero del 10% (G44). Finora, solo molto raramente si è constatata una colonizzazione vegetale delle superfici liberate dal ghiaccio del ghiacciaio scioltosi dal 1985.

Laghi statici, fiumi dinamici

In contrasto con i tipi di utilizzazione appena discussi (ghiacciai, terreni senza vegetazione, vegetazione improduttiva), tra il 1985 e il 2018 non ci sono stati grandi cambiamenti in termini di superficie dei laghi (G44). Diminuzioni di entità più ridotta si sono verificate localmente come risultato del riempimento dei laghi di cava e come risultato naturale dei depositi alluvionali e del prosciugamento. Aumenti puntuali si sono verificati principalmente a causa del ritiro dei ghiacciai, che a volte crea piccoli laghi.

I corsi d’acqua sono molto più dinamici dei laghi, anche in termini di sviluppo della superficie. Lo spostamento di materiale durante le piene porta i ruscelli e i fiumi non arginati ad allargare il loro letto in alcuni punti a spese di altri tipi di utilizzazione, mentre in altri punti quasi non arriva più acqua, cosicché successivamente vi ricompare la vegetazione permanente. Questa dinamica naturale si verifica soprattutto tra i corsi d’acqua e i boschi e i boschetti (superfici boscate; G44). In molti luoghi, negli ultimi anni è stato deliberatamente dato più spazio ai corsi d’acqua per ragioni ecologiche e per migliorare la protezione contro le piene, e questo arginando corsi d’acqua o allargandone gli argini. Tali misure sono la ragione principale per cui tra il 1985 e il 2018 la superficie totale dei corsi d’acqua è aumentata di 15 km2 netti (equivalenti al 6%). Inoltre, grazie a misure di rinaturazione simili, tra il 1985 e il 2018 anche le zone umide hanno potuto espandersi di nuovo leggermente, cioè di 18 km2, ovvero del 19%.

Opere di protezione degli insediamenti

e delle vie di comunicazione

Non sempre le superfici improduttive sono non edificate: circa lo 0,4% delle superfici corrispondenti hanno subito interventi edilizi sotto forma di strutture di protezione contro i pericoli naturali. Le superfici che presentano opere di protezione contro le piene sono aumentate di un buon terzo tra il 1985 e il 2018, e quelle con ripari antivalanghe e opere di protezione contro la caduta di massi sono addirittura raddoppiate. Questi sviluppi sono probabilmente dovuti non tanto a un aumento del potenziale di pericolo naturale, quanto a una maggiore consapevolezza del rischio e alla necessità di proteggere le infrastrutture di nuova costruzione in luoghi esposti ai pericoli.