4.1 Stimmrechtsalter 18 in den Kantonen

Mehr oder weniger zeitgleich mit der Einführung des Frauenstimmrechts zu Beginn der 1970er Jahre kam die Forderung nach einer Senkung des Stimmrechtsalters auf 18 Jahre auf. Während einige Innerschweizer Kantone das kantonale Stimmrecht bereits ab 19 oder sogar 18 Jahre (Schwyz ab 1898, Poledna 2014) gewährten, galt damals in den meisten Kantonen das Stimmrechtsalter 20. Die Senkung wurde auch mit dem Ziel angestrebt, die Stimmbevölkerung zu verjüngen, unter anderem angestossen von der 68er-Bewegung.

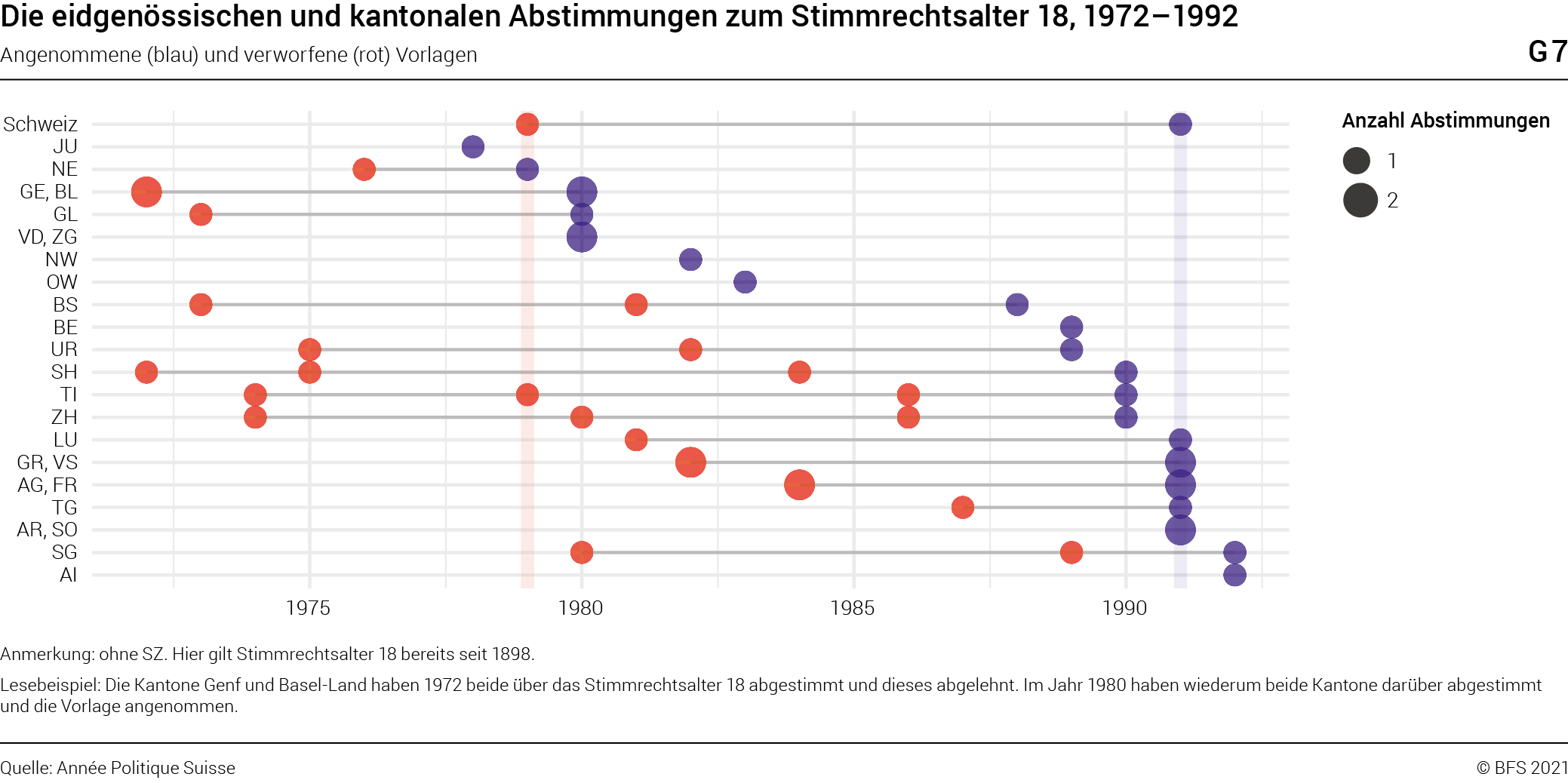

Ähnlich wie beim Frauenstimmrecht gab es einige kantonale Versuche, das Stimmrechtsalter zu senken, wie Grafik 7 zeigt (Année Politique Suisse, 1969–1992). Die Kantone Schaffhausen, Tessin und Zürich versuchten drei Mal ohne Erfolg, das Stimmrechtsalter 18 einzuführen. 1991 gelang schliesslich die Einführung auf eidgenössischer Ebene. Anders als beim Frauenstimmrecht dauerte es nach der schweizweiten Einführung in Bundesfragen aber nicht zwei Jahrzehnte, bis alle Kantone die neue Regelung nachvollzogen. Und auch das Bundesgericht hat nicht in die kantonalen Angelegenheiten eingegriffen – alle Kantone sind im selben Jahr gefolgt oder kurz danach. Insgesamt wurde das Stimmrechtsalter 18 25-mal abgelehnt, bevor alle Kantone es schliesslich bis 1992 eingeführt haben – somit nur knapp ein Jahr nachdem alle Frauen vollständig in den politischen Prozess einbezogen wurden.

4.2 Die Abstimmungsergebnisse 1979 und 1991 im Überblick

4.2.1 Abstimmung 1979

Bundesbeschluss über das Stimm- und Wahlrecht

für 18-Jährige (1979)

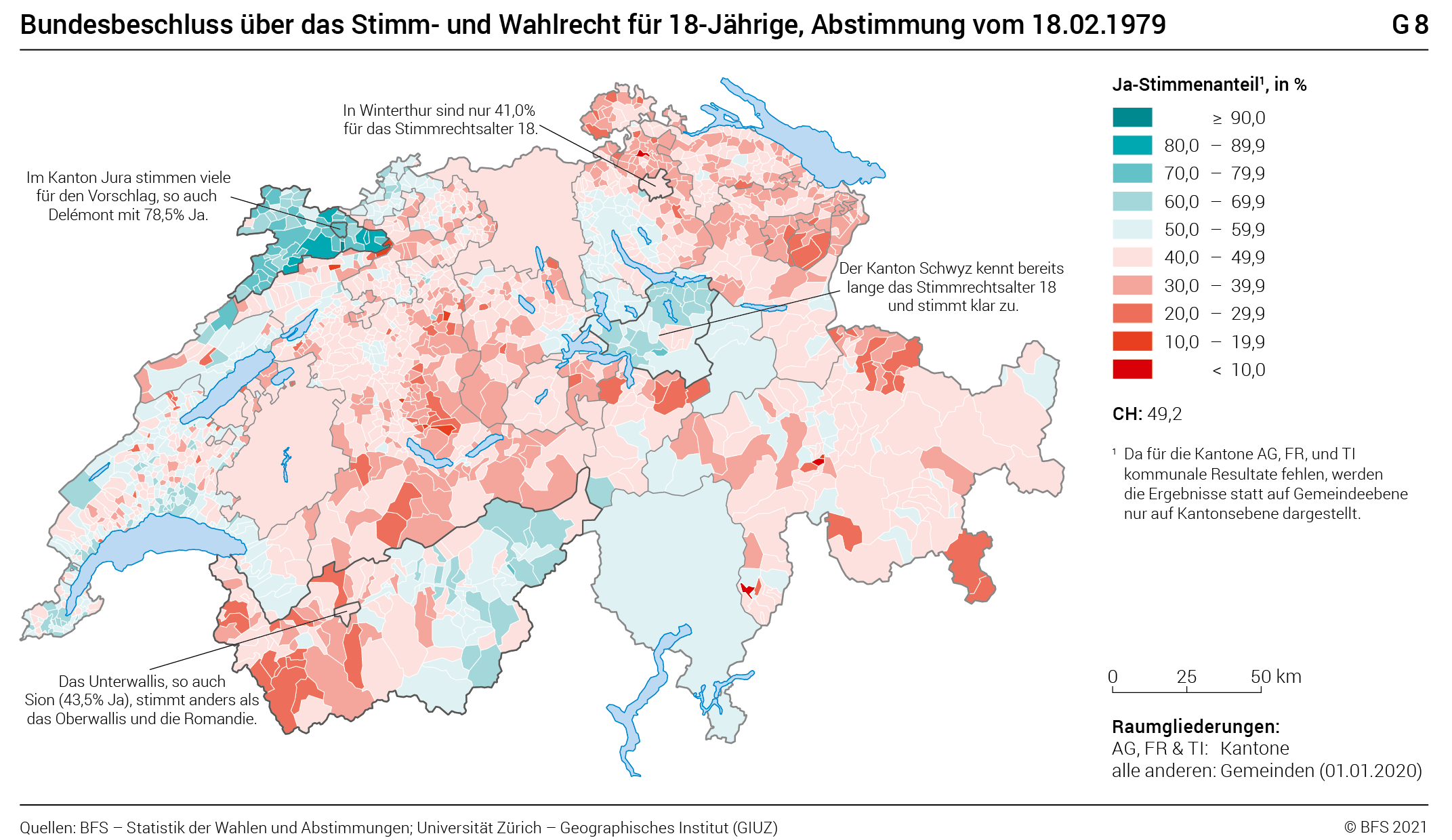

Datum: 18.02.1979

Art: Oblig. Referendum

Abgegebene Stimmen: 1 917 722 (49,6%)

Ja-Stimmen: 934 073 (49,2%)

Nein-Stimmen: 964 749 (50,8%)

Stände Ja: 8 2/2 (SZ, GL, ZG, BS, BL, TI, VD, NE, GE, JU)

Stände Nein: 12 4/2

Die erste Vorlage zum Stimmrechtsalter 18 auf eidgenössischer Ebene scheiterte denkbar knapp. 49,2% der Stimmenden legten ein Ja in die Urne, dies bei einer Beteiligung von 49,6%. Allerdings haben nur 8 2/2 Stände der Vorlage zugestimmt, sodass also ein knappes Volks-Ja nicht genügt hätte, um die Verfassung zu ändern.

Der Bundesrat hatte zunächst eine parlamentarische Initiative mit dem Argument der fehlenden Unterstützung bei den kantonalen Abstimmungen und der fehlenden Dringlichkeit abgelehnt. Das Parlament stimmte dem Anliegen jedoch zu und kaum eine Partei vertrat eine ablehnende Haltung gegenüber der Vorlage (Rielle 2010c). Allerdings fand am selben Sonntag auch die Abstimmung über die Volksinitiative «zur Wahrung der Volksrechte und der Sicherheit beim Bau und Betrieb von Atomanlagen» statt, die heftig umkämpft war und das Thema des Stimmrechtsalters in den Hintergrund drängte. In der Kampagne vernachlässigt, gab es so ein unerwartetes knappes Nein (Rielle 2010c).

Die höchste Zustimmung zeigt sich in den Kantonen Jura und Schwyz, die bereits das Stimmrechtsalter 18 kannten (Schwyz seit 1898, Jura seit der Gründung). Weiter verzeichnet die Romandie mit Genf, Waadt und Neuenburg weitere zustimmende Kantone, in der Deutschschweiz haben neben Schwyz auch noch Zug und Glarus zugestimmt, und schliesslich das Tessin. Somit weicht das Muster von den Abstimmungen zum Frauenstimmrecht ab – auch eher konservative Kantone aus der Deutschschweiz, die sich gegen das Frauenstimmrecht gewehrt haben, stimmen für eine Senkung des Stimmrechtsalters. Interessant ist in dieser Hinsicht auch das Wallis: der französischsprachige Teil weicht von der Romandie ab und lehnt die Vorlage mehrheitlich ab, während das Oberwallis mehrheitlich zustimmt.

Das knappe Nein hat schliesslich verschiedene Kantone dazu bewegt, auf kantonaler Ebene das Stimmrechtsalter 18 einzuführen. Dies entspricht auch der damaligen Ansicht des Bundesrates, dass zuerst die Kantone eine solche Erweiterung umsetzen, um aufzuzeigen, dass das Thema wichtig und drängend sei.

4.2.2 Abstimmung 1991

Bundesbeschluss über die Herabsetzung des Stimm-

und Wahlrechtsalters auf 18 Jahre (1991)

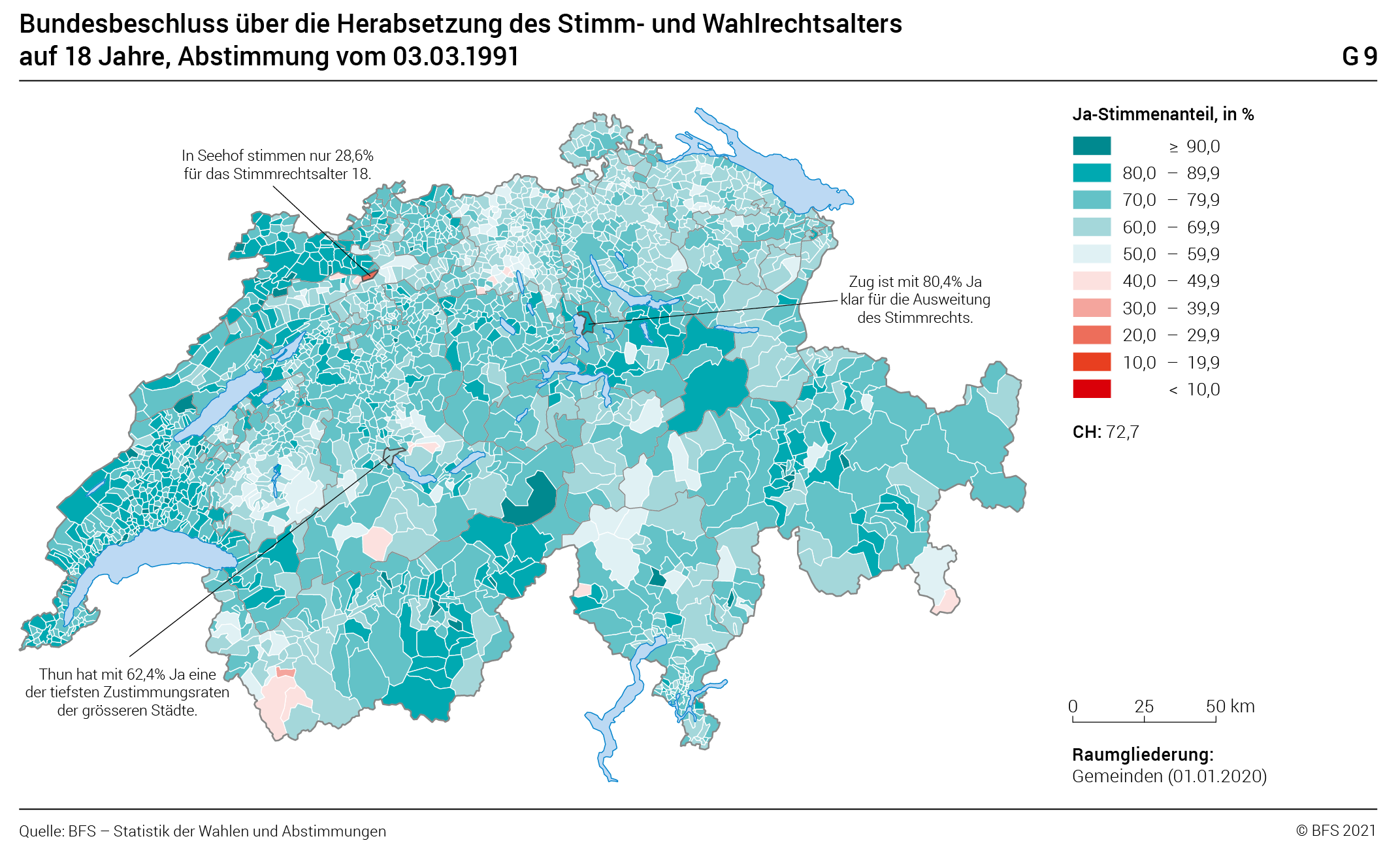

Datum: 03.03.1991

Art: Oblig. Referendum

Abgegebene Stimmen: 1 361 213 (31,3%)

Ja-Stimmen: 981 425 (72,7%)

Nein-Stimmen: 367 647 (37,3%)

Stände Ja: 20 6/2

Stände Nein: 0

Zwölf Jahre später ist die Landkarte mit dem Abstimmungsresultat deutlich anders. Nachdem einige Kantone den Schritt zu Stimmrechtsalter 18 mittlerweile gewagt haben, und nachdem National- und Ständerat dem Anliegen einstimmig zugestimmt haben, folgen alle Kantone und 72,7% der Bevölkerung dem Parlament und stimmen dem tieferen Stimmrechtsalter zu. Es gab kaum nennenswerte Opposition gegen die Vorlage, da diese auch als «Geschenk» der Eidgenossenschaft an die Jugend bezeichnet wurde – im gleichen Jahr hat die Eidgenossenschaft das 700-jährige Jubiläum von 1291 gefeiert (Rielle 2010d).

Gewissermassen zeichnet sich auf dieser Karte bereits der nächste Schritt ab – der Deutschschweizer Kanton mit der höchsten Zustimmung, Glarus mit knapp über 80% Ja-Stimmen, ist heute der einzige Kanton, der bereits das Stimmrechtsalter 16 auf kantonaler Ebene eingeführt hat. Eine höhere Zustimmung haben nur die Kantone Jura und Waadt – zwei Kantone, die bei allen Erweiterungen des Stimm- und Wahlrechts immer auf der Seite der Ausweitung und des Einbezugs weiterer Bevölkerungskreise stehen.

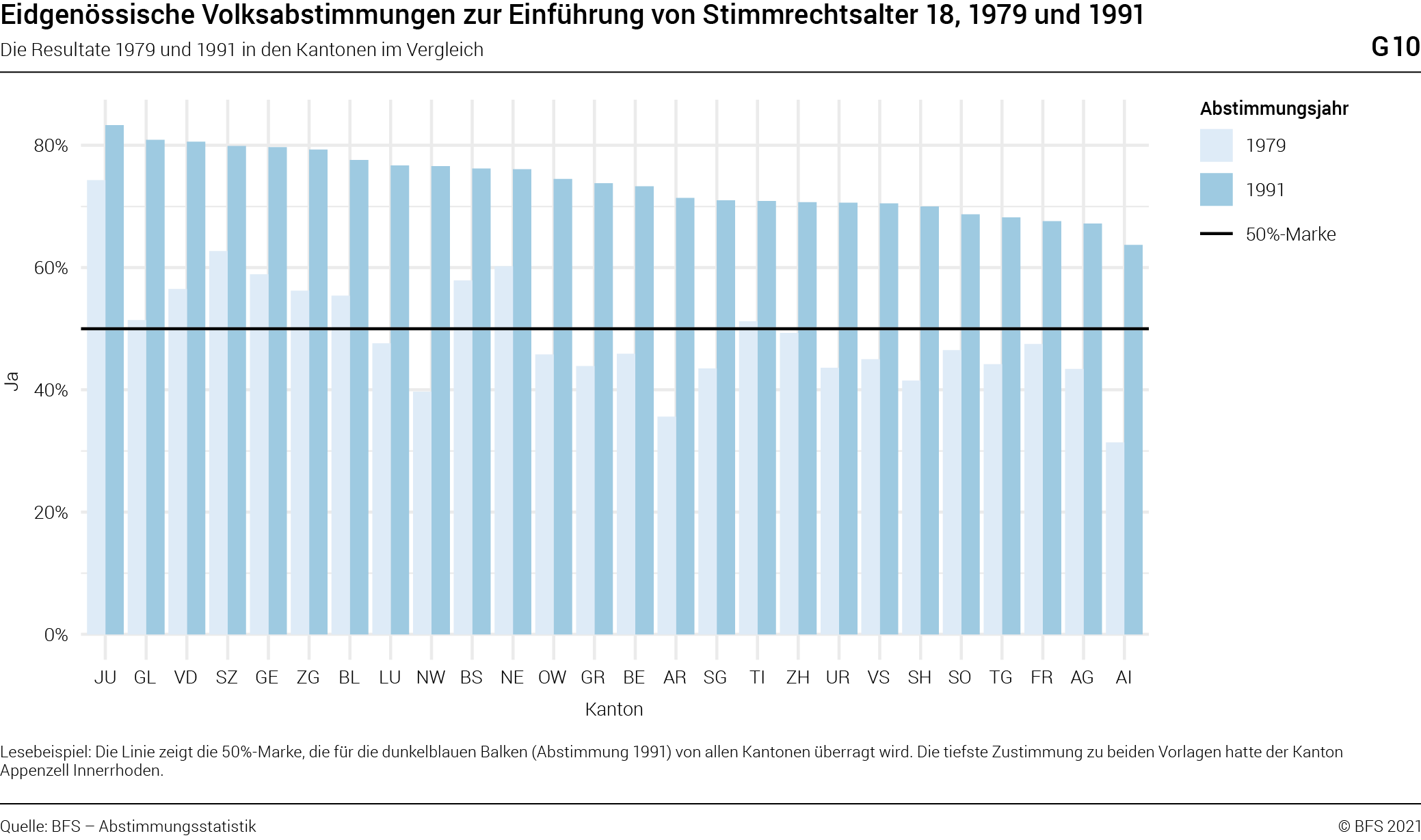

4.2.3 Vergleich der zwei Resultate auf Kantonsebene

Die beiden Abstimmungen zum Stimmrechtsalter 18 haben – anders als die Abstimmungen zum Frauenstimmrecht – weniger prägnante Muster, die die Schweiz nach Sprachregion oder Siedlungstyp trennen. Vielmehr war das Resultat im Jahr 1979 ein knappes Zufallsmehr, das leicht auch in die andere Richtung hätte kippen können, während das Resultat im Jahr 1991 für die ganze Schweiz ein sehr konstantes Bild für das Anliegen zeichnet. Somit wird hier auf eine stärkere Auseinandersetzung nach Gemeinde verzichtet. Auch bei den Kantonen (siehe Grafik 10) gibt es, zumindest für die Abstimmung im Jahr 1991, wenig ausserordentliche Tendenzen. Bei beiden Urnengängen hat der Kanton Jura die höchste Zustimmung für die Einführung eines Stimmrechtsalters 18, während der Kanton Appenzell Innerrhoden beide Male die tiefste Zustimmung verzeichnet.