4.1 Überblick

Das schweizerische Jugendstrafrecht ist dualistisch ausgestaltet, d. h., es bietet die Möglichkeit, bei einem Urteil gleichzeitig eine Strafe und eine Massnahme auszusprechen. Um den erzieherischen Aspekt eines Urteils beizubehalten und die minderjährige Person gleichzeitig für ihre Straftat zur Verantwortung zu ziehen, sieht das schweizerische Jugendstrafrecht verschiedene Sanktionen vor, bei denen sowohl dem Verschulden (Strafe) als auch den Entwicklungsproblemen der jugendlichen Person (Schutzmassnahmen) Rechnung getragen wird.

Bis ins Jahr 2006 konnte die urteilende Behörde frei zwischen der Anordnung einer Strafe oder einer Schutzmassnahme wählen. Seit 2007 sieht das Jugendstrafrecht (JStG) vor, dass der strafende Aspekt und das Schutzbedürfnis besser getrennt werden müssen. In diesem Sinn muss separat entschieden werden, ob die jugendliche Person eine Strafe bekommt und ob eine Schutzmassnahme notwendig ist. Wird keine Strafe (Freiheitsentzug, persönliche Leistung, Busse oder Verweis) verhängt, muss explizit eine Strafbefreiung ausgesprochen werden. Dies bedeutet aber nicht automatisch, dass keine Sanktion angeordnet wird. Es ist durchaus möglich, dass die jugendliche Person Schutzmassnahmen (Aufsicht, persönliche Betreuung, ambulante Behandlung, geschlossene oder offene Unterbringung) benötigt. Diese Schutzmassnahmen können auch parallel zu einer Strafe angeordnet werden.

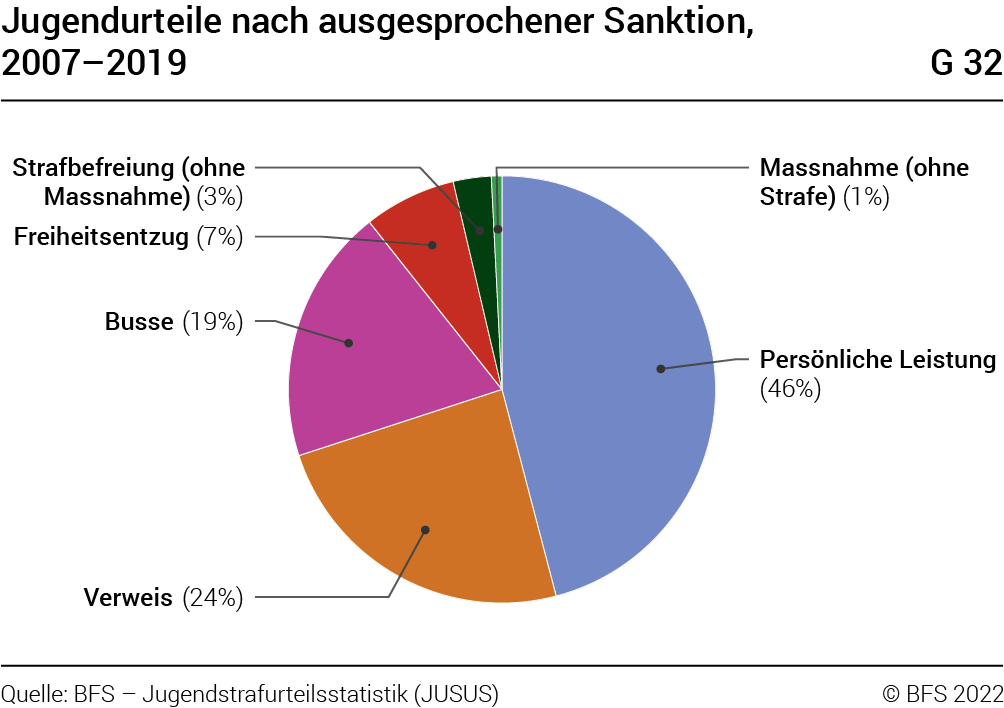

Da in einem Jugendurteil mehrere Strafen und mehrere Massnahmen ausgesprochen werden können, wurde pro Urteil jeweils eine Hauptsanktion bestimmt. Dafür wurde eine Hierarchisierung der Sanktionen nach ihrem Schweregrad erstellt und immer nur die schwerste Sanktion berücksichtigt. Für Jugendliche wird als schwerste Sanktion der Freiheitsentzug erachtet, gefolgt von der persönlichen Leistung, der Busse, dem Verweis, der Massnahme und schliesslich der Strafbefreiung.Auch wenn die Statistik Daten seit 1999 enthält, beschränken sich die folgenden Ausführungen auf das seit 2007 geltende Sanktionensystem.

Am häufigsten wird als Hauptsanktion eine persönliche Leistung angeordnet (G32). Es handelt sich dabei um eine Arbeitsleistung, die von der jugendlichen Person erbracht werden muss, oder um die Teilnahme an einem Kurs. Diese Strafe wurde in 46% aller Jugendurteile als Hauptsanktion ausgesprochen. Parallel wurde in 5% dieser Urteile auch eine ambulante oder stationäre Schutzmassnahme angeordnet.

Am zweithäufigsten wurde ein Verweis ausgesprochen. Dabei handelt es sich um eine förmliche Missbilligung des Verhaltens des Jugendlichen durch die urteilende Behörde.

4.1.1 Sanktionen und Geschlecht

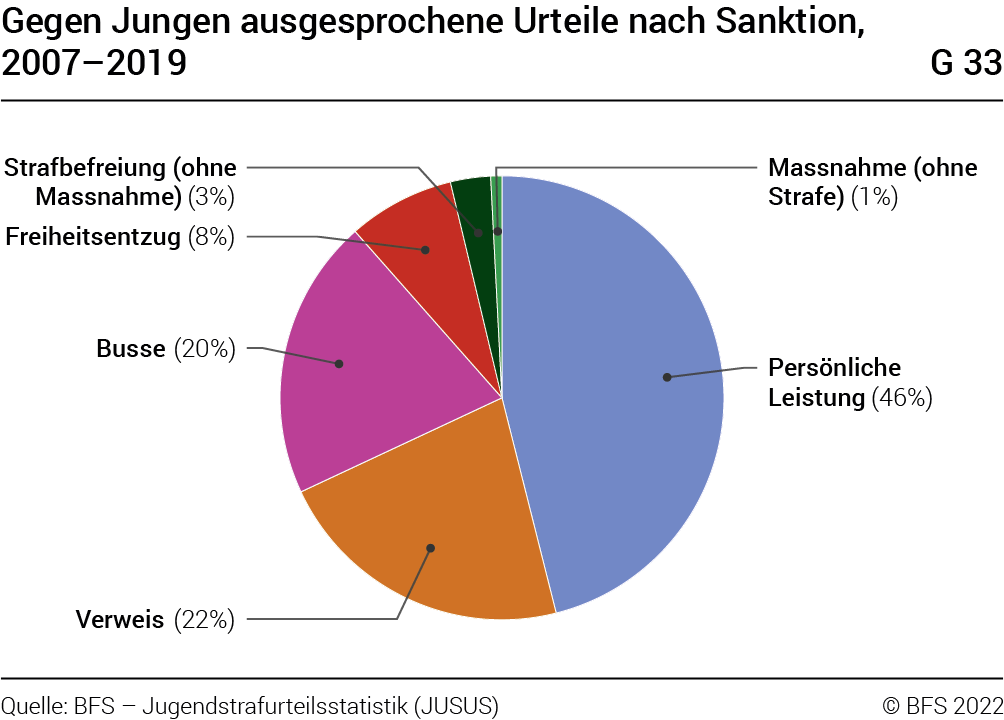

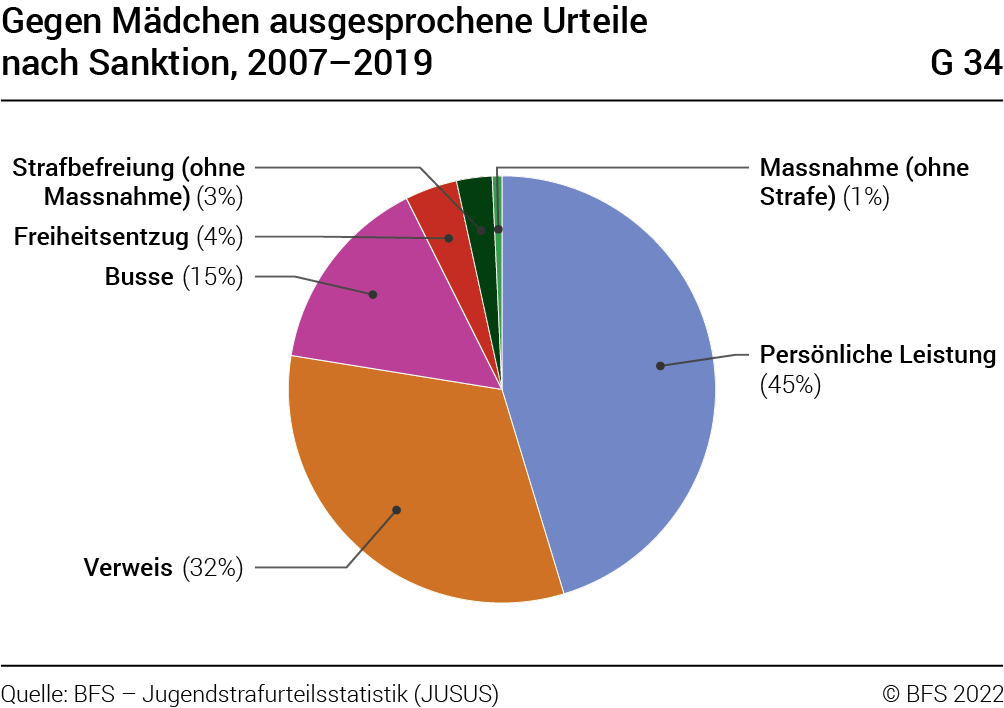

Unterscheidet man die Hauptstrafe nach Geschlecht (G33 und G34), dann zeigt sich bei beiden Geschlechtern ein sehr ähnliches Bild. Es werden aber bei den Mädchen häufiger Verweise ausgesprochen als bei den Jungen (32% bzw. 22%). Bei Letzteren ist hingegen der Anteil Jugendurteile mit einer Busse als Hauptstrafe höher als bei den Mädchen (20% bzw. 15%). Dasselbe gilt für den Freiheitsentzug (8% bzw. 4%). Diese Unterschiede erklären sich nicht nur durch das Geschlecht, sondern auch durch die Schwere der begangenen Straftat, die Lebens- und Familienverhältnisse der Jugendlichen und die Entwicklung ihrer Persönlichkeit.

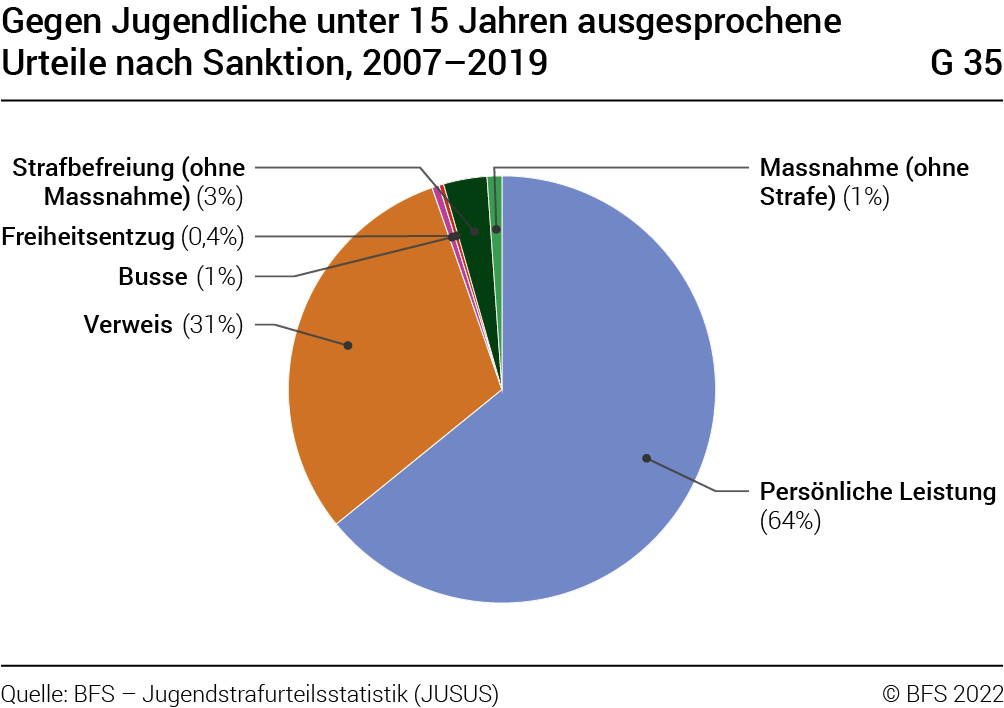

4.1.2 Sanktionen und Alter

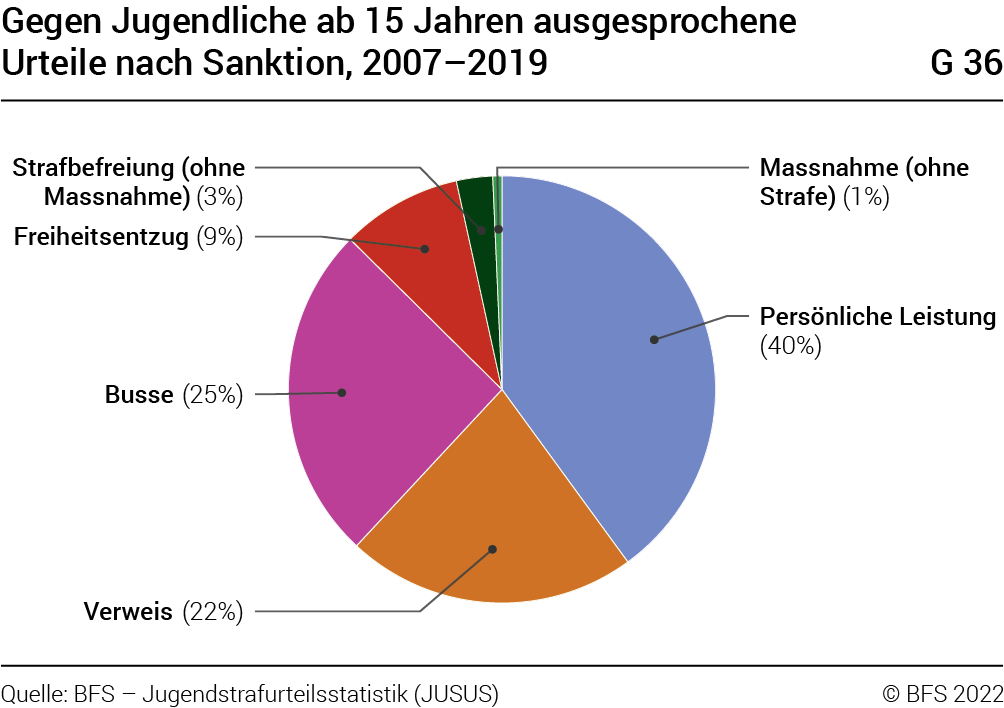

Bussen dürfen gemäss Jugendstrafrecht nur verhängt werden, wenn die straffällig gewordene Person die Tat nach der Vollendung des 15. Lebensjahrs begangen hat. Sie werden in 20% aller Jugendurteile als Hauptsanktion ausgesprochen (G32). Berücksichtigt man nur die Urteile der Jugendlichen ab 15 Jahren, beläuft sich dieser Anteil auf 25% (G36).

Auch Freiheitsentzüge können nur angeordnet werden, wenn die jugendliche Person bei der Begehung der Tat bereits 15 Jahre alt war. In 8% aller Jugendurteile wurde ein Freiheitsentzug als Hauptsanktion ausgesprochen (G32). Berücksichtigt man nur die Personen, die das 15. Lebensjahr bereits erreicht haben, sind es 9% der Jugendurteile (G36).

In 18% dieser Fälle wurde zusätzlich eine ambulante oder stationäre Schutzmassnahme angeordnet.

Sehr selten sind Jugendurteile, die auf jegliche Strafe und Massnahme verzichten (3%) oder solche, die nur eine Massnahme anordnen (G32).

Da die Auswahl an möglichen Sanktionen bei Jugendlichen unter 15 Jahren wie erwähnt beschränkter ist Die Altersbegrenzung wird für die Busse in Artikel 24 und für den Freiheitsentzug in Artikel 25 des Jugendstrafgesetzes (JStG) aufgestellt , werden in dieser Altersklasse 95% aller Straftaten mit einer persönlichen Leistung (64%) oder einem Verweis (31%) geahndet (G35). Bei den Jugendlichen, die mindestens 15 Jahre alt waren, müssen 62% eine persönliche Leistung (40%) erbringen oder erhalten einen Verweis (22%) (G36).

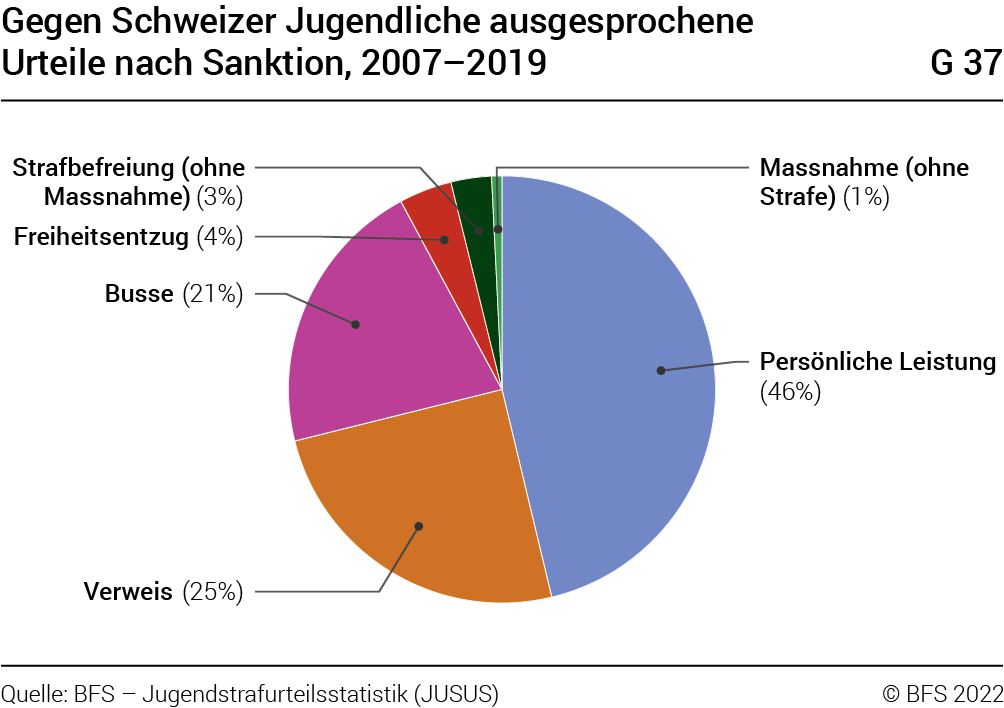

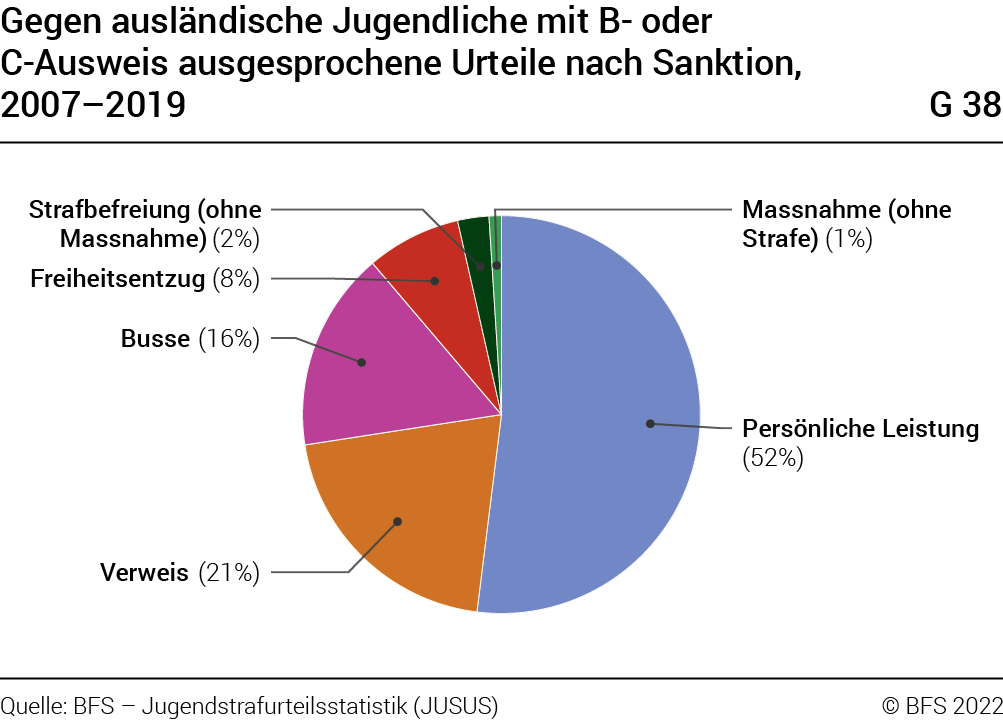

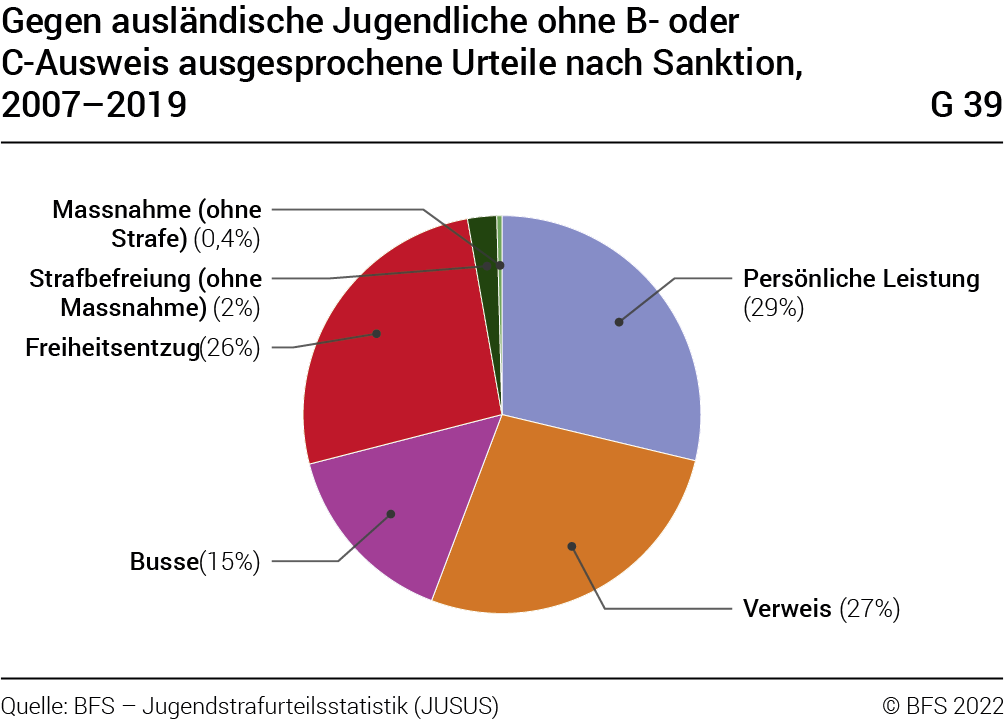

4.1.3 Sanktionen, Nationalität und Aufenthaltsstatus

Unterscheidet man die Verteilung der Sanktionsarten nach Nationalität und Aufenthaltsstatus (G37–G39), fällt auf, dass insbesondere bei ausländischen Jugendlichen ohne B- oder C-Ausweis besonders häufig ein Freiheitsentzug angeordnet wird. Der Anteil liegt bei dieser Gruppe bei 26% (G39). Bei Schweizer Jugendlichen wird in 4% der Urteile ein Freiheitsentzug ausgesprochen (G37), bei ausländischen Jugendlichen mit B- oder C-Ausweis in 8% der Fälle (G38).

Dafür ist der Anteil der persönlichen Leistungen bei ausländischen Jugendlichen ohne B- oder C-Ausweis entsprechend klein (29%). Bei den Schweizer Jugendlichen liegt er bei 46% und bei den ausländischen Jugendlichen mit B- oder C-Ausweis bei 52%. Diese Verteilung erklärt sich hauptsächlich dadurch, dass in der Gruppe der ausländischen Jugendlichen ohne B- oder C-Ausweis auch Jugendliche berücksichtigt werden, die im Ausland wohnen oder kein Aufenthaltsrecht in der Schweiz besitzen. Der Vollzug einer persönlichen Leistung gestaltet sich in diesen Fällen schwierig und so entscheiden sich die urteilenden Behörden öfter für einen Freiheitsentzug, der einfacher zu vollziehen ist.

4.2 Die einzelnen Sanktionen

In der Folge werden die unterschiedlichen Hauptsanktionen näher beleuchtet. Die Reihenfolge wird durch die Häufigkeit der Anordnung bestimmt, d. h. zuerst wir die persönliche Leistung dargestellt, die am häufigsten als Hauptsanktion ausgesprochen wird.

4.2.1 Persönliche Leistung

Die Strafe «persönliche Leistung» bedeutet für die Jugendlichen, dass sie eine Arbeitsleistung zugunsten sozialer Einrichtungen, Werke im öffentlichen Interesse, hilfsbedürftiger Personen oder der von der Straftat geschädigten Person mit deren Zustimmung erbringen muss. Als persönliche Leistung kann auch die Teilnahme an Kursen oder ähnlichen Veranstaltungen angeordnet werden (Art. 23 JStG). Die Dauer darf allgemein zehn Tage à vier Stunden nicht überschreiten. Eine Ausnahme bilden hier Fälle, bei denen eine jugendliche Person, die das 15. Lebensjahr bereits vollendet hat, ein Vergehen oder Verbrechen begangen hat. Dann ist es möglich, eine persönliche Leistung mit einer Dauer von bis zu drei Monaten anzuordnen.

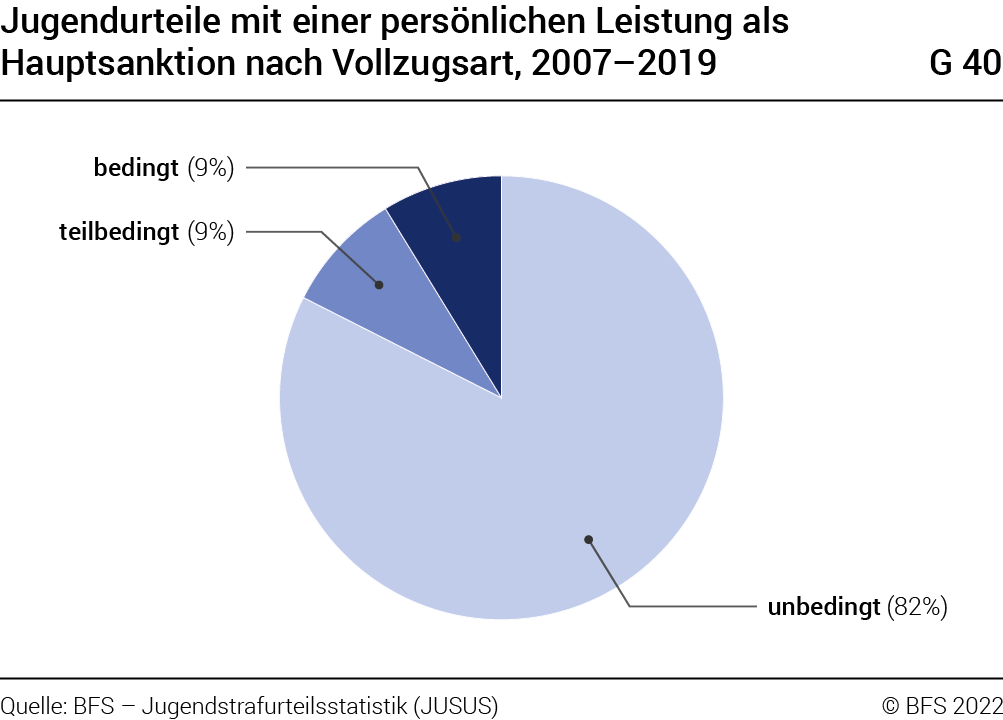

Vollzugsart

82% der zwischen 2007 und 2019 angeordneten persönlichen Leistungen wurden unbedingt, 9% bedingt und weitere 9% teilbedingt ausgesprochen (G40).

Das bedeutet, dass die jugendliche Person die Leistung in den allermeisten Fällen sofort erbringen musste.

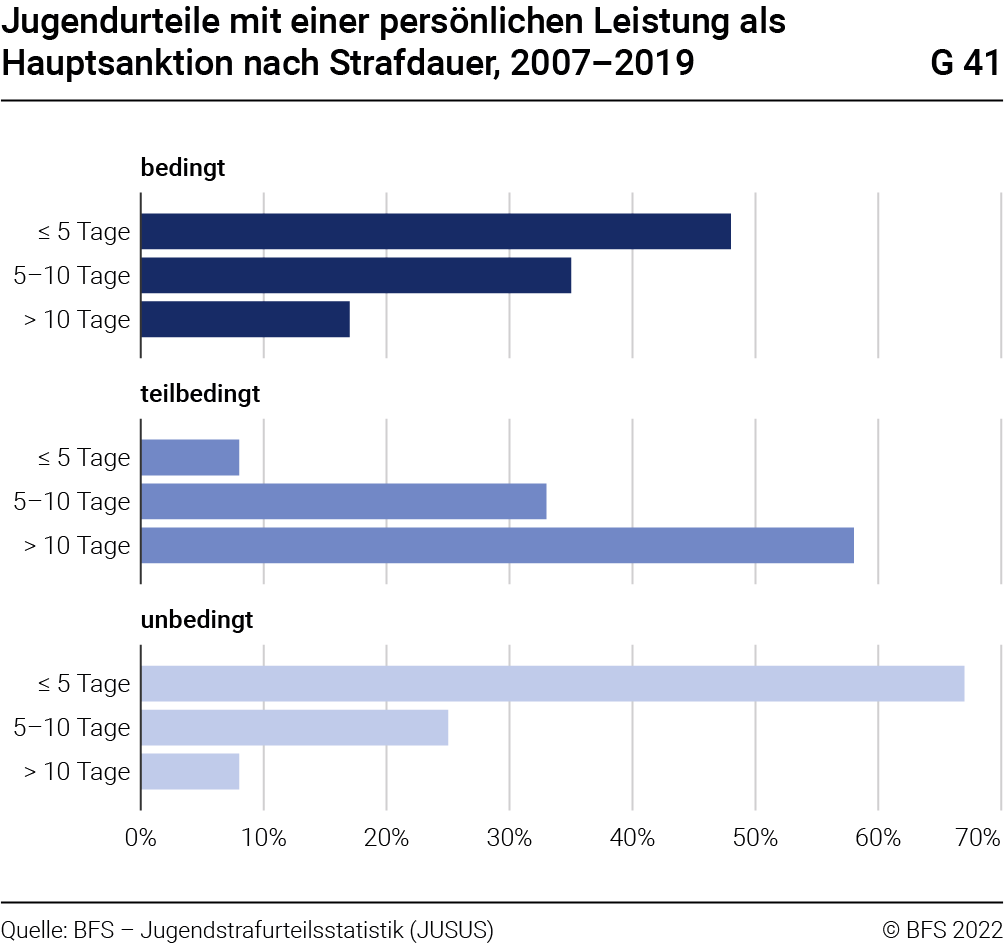

Dauer der Strafe

Die mittlere Dauer ist bei den teilbedingt ausgesprochenen persönlichen Leistungen mit 21 Tagen am höchsten. Wie aus Grafik G41 ersichtlich, wurden hauptsächlich Dauern von über zehn Tagen ausgesprochen (58%). Mit sinkender Anzahl ausgesprochener Tage fällt auch der Anteil Urteile. Bei den unbedingt und bedingt ausgesprochenen persönlichen Leistungen ist es genau umgekehrt. Hier wurden vermehrt Dauern von unter fünf Tagen angeordnet – bei den unbedingten persönlichen Leistungen in 67% und bei den bedingt ausgesprochenen in 48% der Fälle. Die mittlere Dauer liegt somit einiges tiefer. Bei den unbedingten Strafen beträgt der Mittelwert fünf Tage und bei den bedingten neun Tage.

4.2.2 Verweis

Der Verweis besteht in einer förmlichen Missbilligung der Tat, die der jugendlichen Person ihr Verschulden bewusst machen soll. Die urteilende Behörde kann der jugendlichen Person eine Probezeit von sechs Monaten bis zu zwei Jahren und damit verbundene Weisungen auferlegen.

Der ausgesprochene Verweis wird in den allermeisten Fällen definitiv ausgesprochen. Die urteilende Behörde kann aber eine Probezeit festlegen und während dieser Zeit den Verweis in eine andere Strafe umwandeln, wenn die oder der Jugendliche während dieser Zeit schuldhaft eine Straftat begeht oder eine ihm auferlegte Weisung missachtet (Art. 22.2 JStG). Nur bei knapp 2% der Verweise wird eine Probezeit bestimmt.

4.2.3 Busse

Mit einer Busse kann nur bestraft werden, wer zur Zeit der Straftat das 15. Altersjahr vollendet hat. Jedes Jahr werden durchschnittlich 2694 Bussen auferlegt. In den meisten Fällen handelt es sich um die Hauptsanktion. Auch wenn der Gesetzgeber die Möglichkeit vorsieht, neben einem Freiheitsentzug oder einer persönlichen Leistung auch eine Busse auszusprechen, geschieht dies sehr selten. Jährlich wurde eine solche begleitende Busse im Schnitt 181 Mal ausgesprochen.

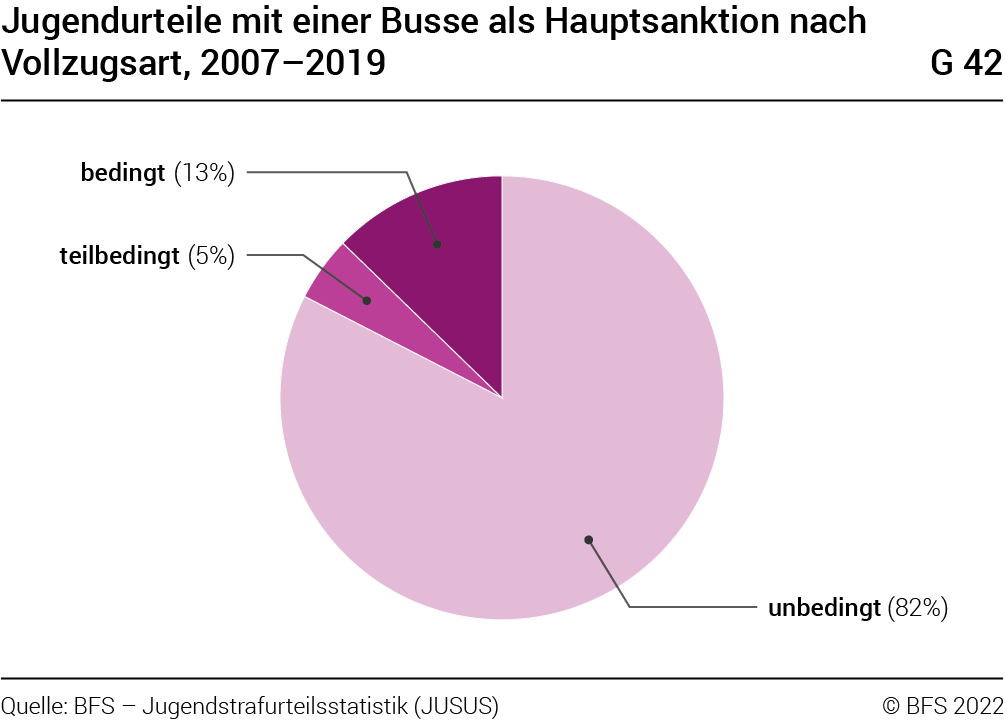

Vollzugsart

Zwischen 2007 und 2019 wurden die meisten Bussen unbedingt ausgesprochen (82%). Nur wenige wurden bedingt (13%) oder teilbedingt (5%) auferlegt (G42).

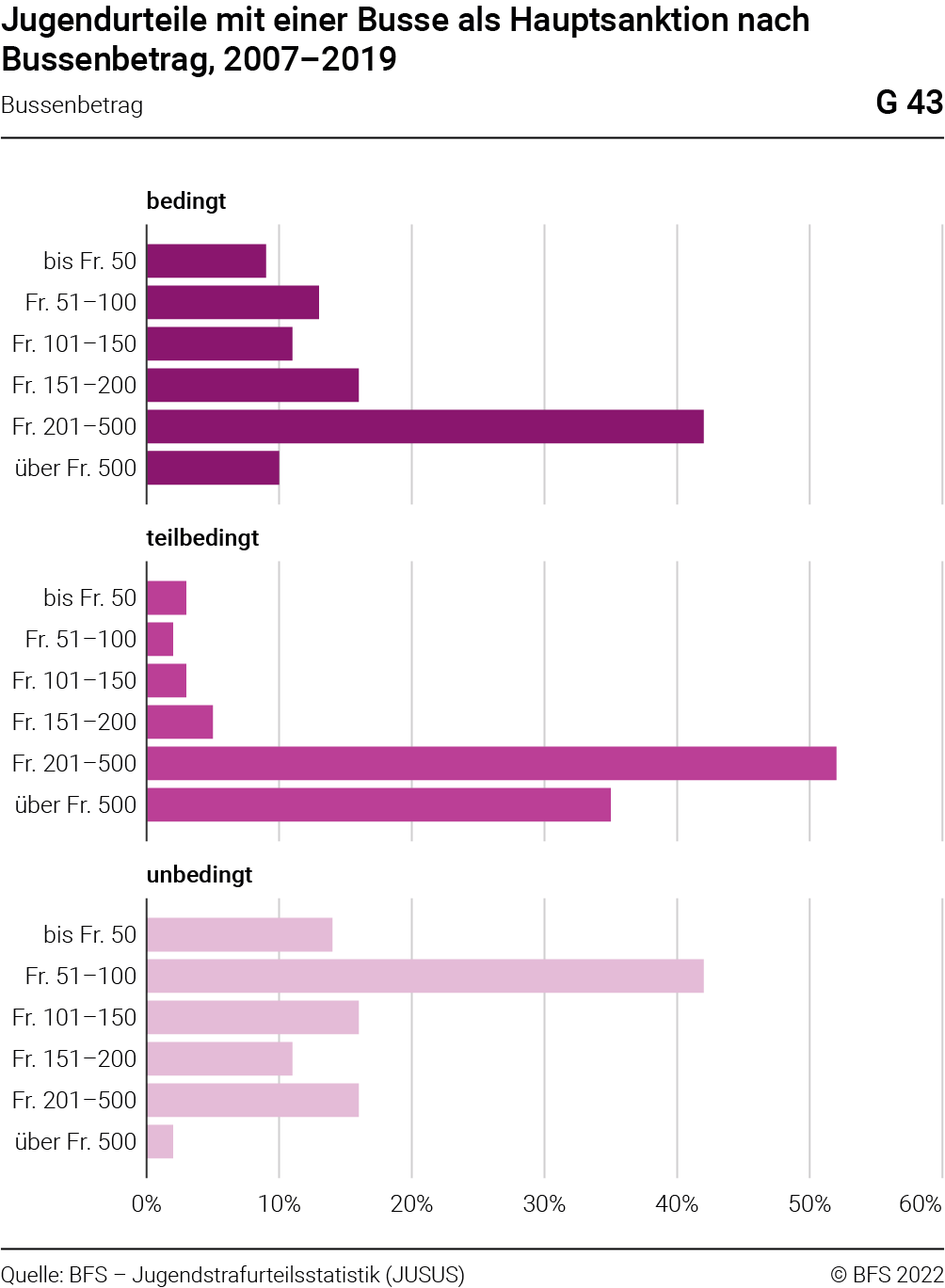

Bussenbetrag

Der maximale auszusprechende Bussenbetrag liegt bei 2000 Franken (Art. 24 JStG). Der mittlere Bussenbetrag der letzten 13 Jahre unterscheidet sich je nachdem, ob die Busse unbedingt, teilbedingt oder bedingt ausgesprochen wurde. Wird sie teilbedingt ausgesprochen, ist der mittlere Betrag mit 500 Franken am höchsten. Unbedingt ist der mittlere Betrag mit 157 Franken eher niedrig. Bei bedingt ausgesprochenen Bussen liegt er bei 288 Franken. Hier gilt es zu berücksichtigen, dass der Bussenbetrag unter Berücksichtigung der persönlichen Verhältnisse der oder des Jugendlichen festzulegen ist (Art. 24 JStG).

Betrachtet man die Häufigkeit, dann zeigt Grafik G43, dass bei den unbedingt ausgesprochenen Bussen sehr häufig ein Betrag zwischen 51 und 100 Franken gewählt wird, bei den bedingten am häufigsten ein Betrag zwischen 201 und 500 Franken und bei den teilbedingten fast ausschliesslich ein Betrag von mehr als 200 Franken (87%). In 35% der Fälle liegt er sogar über 500 Franken.

4.2.4 Freiheitsentzug

Der Freiheitsentzug von Jugendlichen ist die härteste Strafe des Jugendstrafrechts. Dennoch ist auch sie erzieherisch ausgestaltet. Sie soll der jugendlichen Person eine besondere Betreuung bieten, damit sie lernt, sich in der Gemeinschaft richtig zu verhalten. Die mit Freiheitsentzug bestrafte jugendliche Person muss angemessen betreut werden. Ein Freiheitsentzug kann nur verordnet werden, wenn die straffällige Person bei der Begehung der Straftat mindestens 15 Jahre alt war. Bei Jugendlichen, die zur Zeit der Tat das 16. Altersjahr vollendet haben, kann der Freiheitsentzug bis zu vier Jahre betragen.

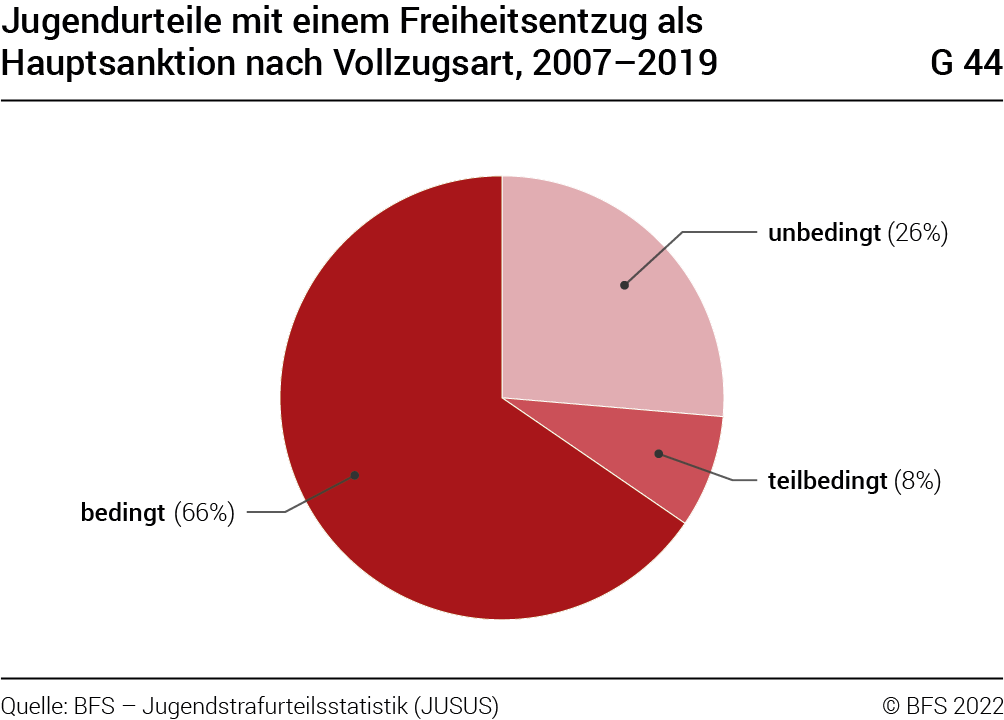

Vollzugsart

Zwischen 2007 und 2019 sind pro Jahr im Durchschnitt rund 910 Urteile mit Freiheitsentzug ergangen. Die grosse Mehrheit (66%) wurde bedingt ausgesprochen, während 26% unbedingt und lediglich 8% teilbedingt erfolgten (G44).

Wird neben einem Freiheitsentzug auch eine Unterbringung angeordnet, dann geht der Vollzug der Schutzmassnahme vor. Dies war bei 12% der unbedingt und bei 4% der teilbedingt ausgesprochenen Freiheitsentzüge der Fall. Wird gleichzeitig zu einem unbedingten oder teilbedingten Freiheitsentzug eine ambulante Behandlung, eine persönliche Betreuung oder eine Aufsicht angeordnet, kann die urteilende Behörde den Vollzug des Freiheitsentzuges aufschieben. Aus der Statistik geht nur hervor, wie häufig ambulante Massnahmen und Freiheitsentzug zusammentrafen. Über den Entscheid, den Vollzug aufzuschieben, gibt es keine statistischen Informationen. Bei 9% aller unbedingten Freiheitsentzüge und bei 13% aller teilbedingten Freiheitsentzüge wurde gleichzeitig eine der oben genannten ambulanten Schutzmassnahmen angeordnet.

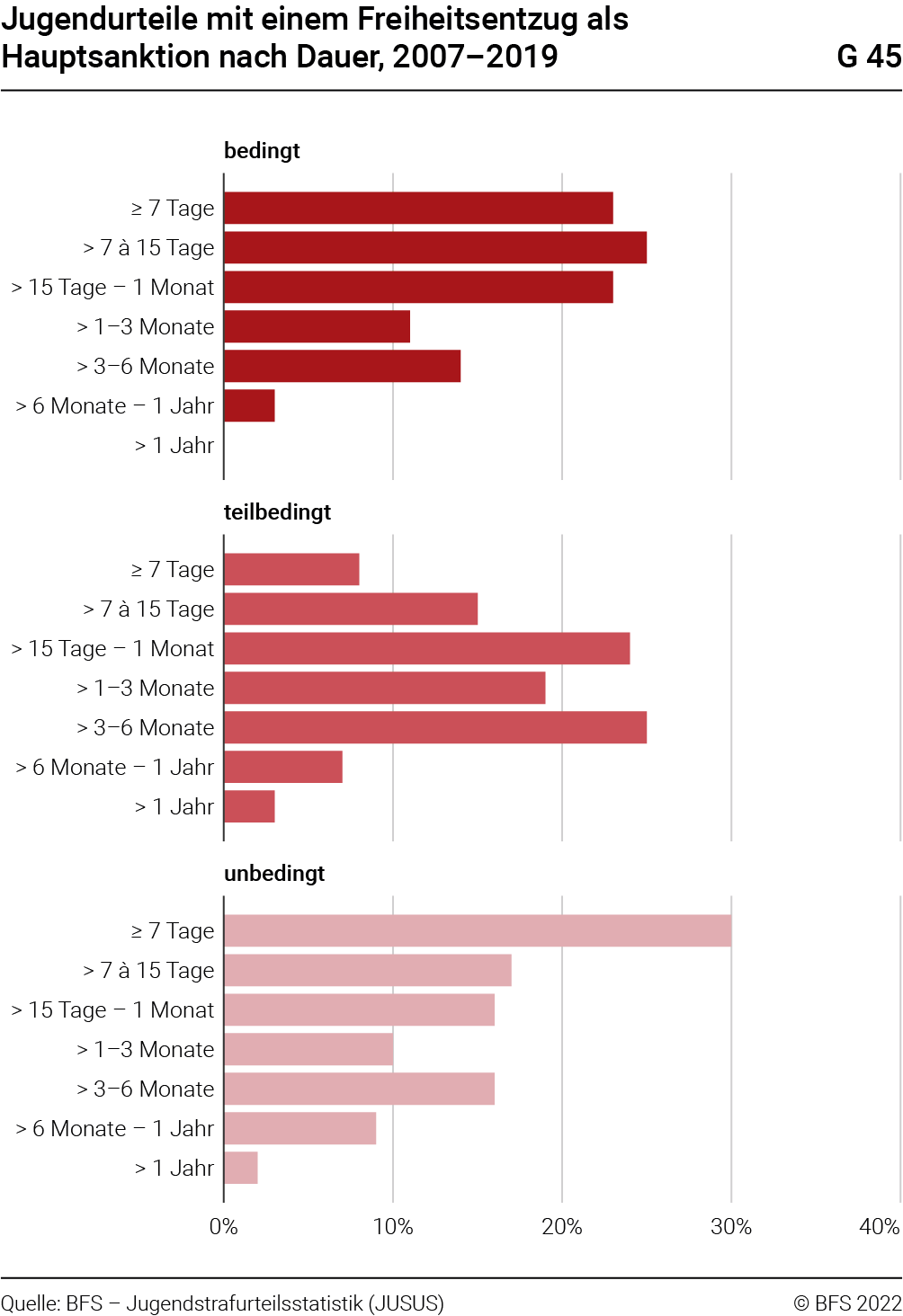

Dauer der Strafe

Aus Grafik G45 ist die jeweilige Dauer des Freiheitsentzuges ersichtlich. Der Anteil der kurzen Freiheitsentzüge (bis sieben Tage) ist bei den unbedingt ausgesprochenen Freiheitsentzügen mit knapp 30% am grössten. Dennoch liegt die mittlere Dauer bei 71 Tagen. Bei den bedingten Freiheitsentzügen werden auch vermehrt kurze Dauern ausgesprochen. Hier verteilen sich die Anteile aber sehr ähnlich zwischen den Kategorien «bis 7 Tage» (23%), «über 7 bis 15 Tage» (25%) und «über 15 Tage bis 1 Monat» (23%). Die mittlere Dauer liegt mit 42 Tagen niedriger als bei den unbedingten Freiheitsentzügen. Bei den teilbedingten Freiheitsentzügen sind es hauptsächlich die etwas längeren Dauern, die häufiger ausgesprochen werden. Die mittlere Dauer ist bei den teilbedingten Freiheitsentzügen mit 81 Tagen am höchsten. Freiheitsentzüge mit einer Dauer von über einem Jahr werden sehr selten ausgesprochen. Über alle Vollzugskategorien hinweg sind es im Schnitt insgesamt zehn pro Jahr, d. h. 1% aller Freiheitsentzüge.

4.2.5 Schutzmassnahmen

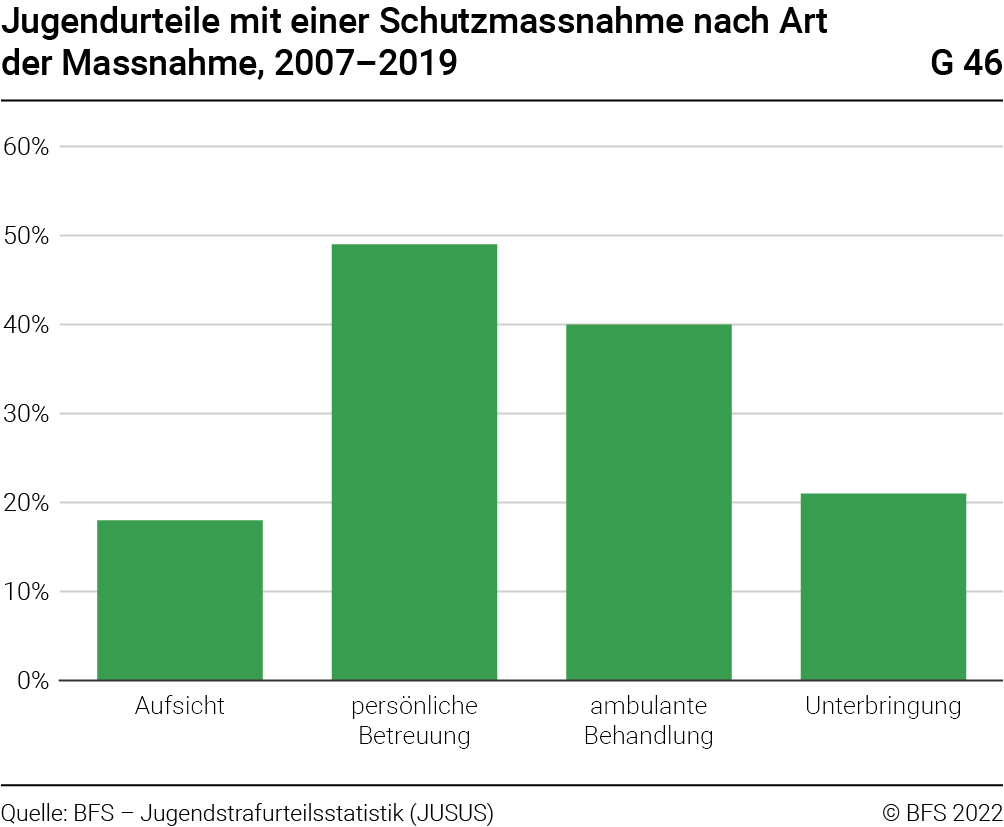

Das Jugendstrafrecht kennt vier verschiedene Schutzmassnahmen: die Aufsicht, die persönliche Betreuung, die ambulante Behandlung und die Unterbringung (stationäre Behandlung). Die persönliche Betreuung entspricht einer verstärkten Aufsicht und wird angeordnet, wenn die Aufsicht nicht genügt. Die persönliche Betreuung und die Aufsicht sind erzieherische und keine therapeutischen Massnahmen. Ambulante Behandlungen werden bei Jugendlichen angeordnet, die unter psychischen Störungen leiden, in ihrer Persönlichkeitsentwicklung beeinträchtigt oder von Suchtstoffen oder in anderer Weise abhängig sind. Diese Sanktion sichert der jugendlichen Straftäterin oder dem jugendlichen Straftäter die nötige Betreuung. Kann die oder der straffällige Jugendliche nicht ambulant betreut werden, kann die urteilende Behörde eine Unterbringung anordnen, wobei diese in einer offenen oder geschlossenen Einrichtung oder in einer Pflegefamilie erfolgen kann.

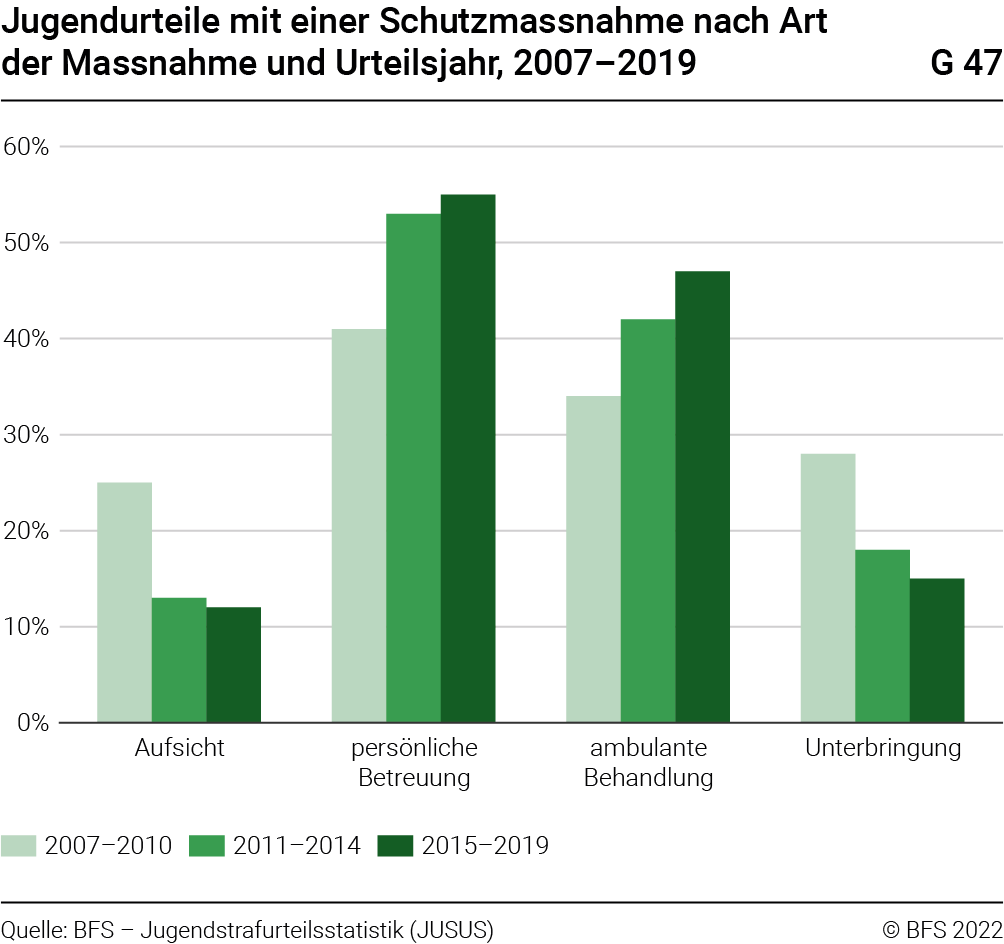

5% aller Jugendurteile enthalten eine Schutzmassnahme. Dabei handelt es sich in 21% dieser Fälle um eine Unterbringung, die in den meisten Fällen offen ist. In einem Urteil können mehrere Massnahmen gleichzeitig angeordnet werden. Um keine Hierarchisierung vorzunehmen, werden alle Massnahmen ausgewiesen. Die Summe der prozentualen Anteile übersteigt somit 100%.

In 40% der Jugendurteile mit einer Schutzmassnahme wird (auch) eine ambulante Behandlung, in 49% (auch) eine persönliche Betreuung und in 18% (auch) eine Aufsicht angeordnet (G46).

Wie Grafik G47 zeigt, haben sich die Anteile über die Jahre verändert. Während die Anordnung einer Aufsicht seltener geworden ist, hat diejenige einer persönlichen Betreuung mit den Jahren anteilsmässig zugenommen. Auch ist der Anteil Unterbringungen stetig zurückgegangen, während derjenige der ambulanten Behandlungen zugenommen hat.