Säuglingssterblichkeit und Gesundheit der Neugeborenen im Jahr 2022

Dieses BFS-Aktuell zeigt die jährlichen Daten zur Gesundheit der Neugeborenen, die Todesfälle rund um den Zeitpunkt der Geburt und die Sterblichkeit der Neugeborenen im ersten Lebensjahr im zeitlichen Verlauf bis 2022. Im Jahr 2022 gab es einen deutlichen Rückgang der Geburtenzahl sowie eine leichte Zunahme der perinatalen Sterblichkeit (Totgeburten und Todesfälle bis sieben Tage nach der Geburt) und der Säuglingssterblichkeit.

Die Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung (BEVNAT) erfasst jährlich Daten zur Gesundheit der Neugeborenen, die Todesfälle rund um den Zeitpunkt der Geburt wie auch die Sterblichkeit im ersten Lebensjahr (Säuglingssterblichkeit). Besonderes Augenmerk gilt der kritischen Zeit vor der Geburt und bis zu sieben Tage nach der Geburt. Diese Zeit wird als perinatale Phase bezeichnet.

Das Überleben eines Neugeborenen ist massgeblich von der Dauer der Schwangerschaft beeinflusst. Besonders bei den extrem frühen Frühgeburten, die zwischen der 22. und der 27. Schwangerschaftswoche zur Welt kommen, besteht ein erhöh-tes Risiko für einen perinatalen Todesfall. Ein Glossar mit wich-tigen Definitionen ist am Ende des Berichtes zu finden.

1 Geburten

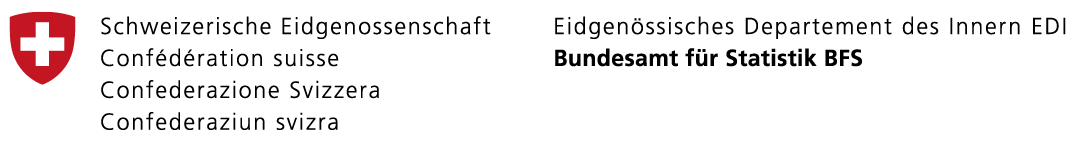

Nach einem geburtenstarken Jahr 2021 gab es im Jahr 2022 einen ausgeprägten Rückgang der Lebendgeburten: von 89 644 im Jahr 2021 auf 82 371 im Jahr 2022. Die Geburtenzahl lag zuletzt im Jahr 2012 in dieser Grössenordnung (G1).

Für den Geburtenrückgang im Jahr 2022 kommen mehrere Ursachen in Frage. So ist nicht auszuschliessen, dass eine Kombination von Faktoren wie die finanzielle Lage und Sorgen um die Zukunft einen Einfluss auf die Familienplanung in der Schweiz gehabt haben könnte. Aber auch das kinderreiche Vorjahr 2021 könnte sich auswirken.

2 Perinatale Sterblichkeit

Ein kleiner Teil der Neugeborenen kommt totgeboren zur Welt oder verstirbt nach der Geburt. Wenn man die Totgeburten und die Sterblichkeit der Neugeborenen in den ersten sieben Tagen gemeinsam betrachtet, so spricht man von der perinatalen Sterblichkeit (Definition im Glossar). Hier werden die Sterbefälle gezählt, welche vor und nach der Geburt auftreten. Dieser Indikator wird als Rate, das heisst als Anteil der Todesfälle pro 1000 Geburten (Lebend- und Totgeburten) und Jahr dargestellt.

Die Zahl der Totgeburten Als «totgeboren» (Totgeburt) wird ein Kind bezeichnet, das ohne Lebenszeichen auf die Welt kommt und ein Geburtsgewicht von mindestens 500 Gramm oder ein Gestationsalter von mindestens 22 vollendeten Wochen aufweist. Das Mindestgestationsalter ist wichtig, um Fehlgeburten von den fötalen Todesfällen in der Spätschwangerschaft (Totgeburten) zu unterscheiden. Das Gestationsalter wird seit 2007 erfasst. Die berücksichtigten Lebenszeichen entsprechen der üblichen klinischen Praxis. Diese beiden Kriterien ändern sich im Zeitverlauf, so dass die Definition von Totgeburt dem historischen Kontext unterliegt. ist 2022 im Vergleich zum Vorjahr etwas gesunken: von 395 auf 359 Totgeburten.

Die Anzahl totgeborene Kinder pro 1000 Geburten (Lebend- und Totgeburten) in einem Jahr wird auch Totgeburtenrate genannt. Die Totgeburtenrate lag im Jahr 2021 bei 4,4 [95% KI 95% KI steht für das 95-Prozent-Konfidenzintervall (beziehungsweise Vertrau-ensintervall). Die Wahrscheinlichkeit, dass der tatsächliche Wert (der durch eine Statistik wie die Totgeburtenrate geschätzt wird) ausserhalb dieser Spannweite liegt, sollte nicht grösser als 5% sein. : 4,0;4,8] und ist im Jahr 2022 leicht gesunken auf 4,3 Totgeburten pro 1000 Geburten [95% KI: 3,9;4,8].

Die Totgeburtenrate ist zwischen 1970 und 1990 um die Hälfte zurückgegangen, seither schwankt sie um den Jahreswert von vier Totgeburten pro 1000 Geburten (G2). In den Jahren 2016 bis 2020 war die Totgeburtenrate 4,1 pro 1000 Geburten [95% KI: 3,9;4,3].

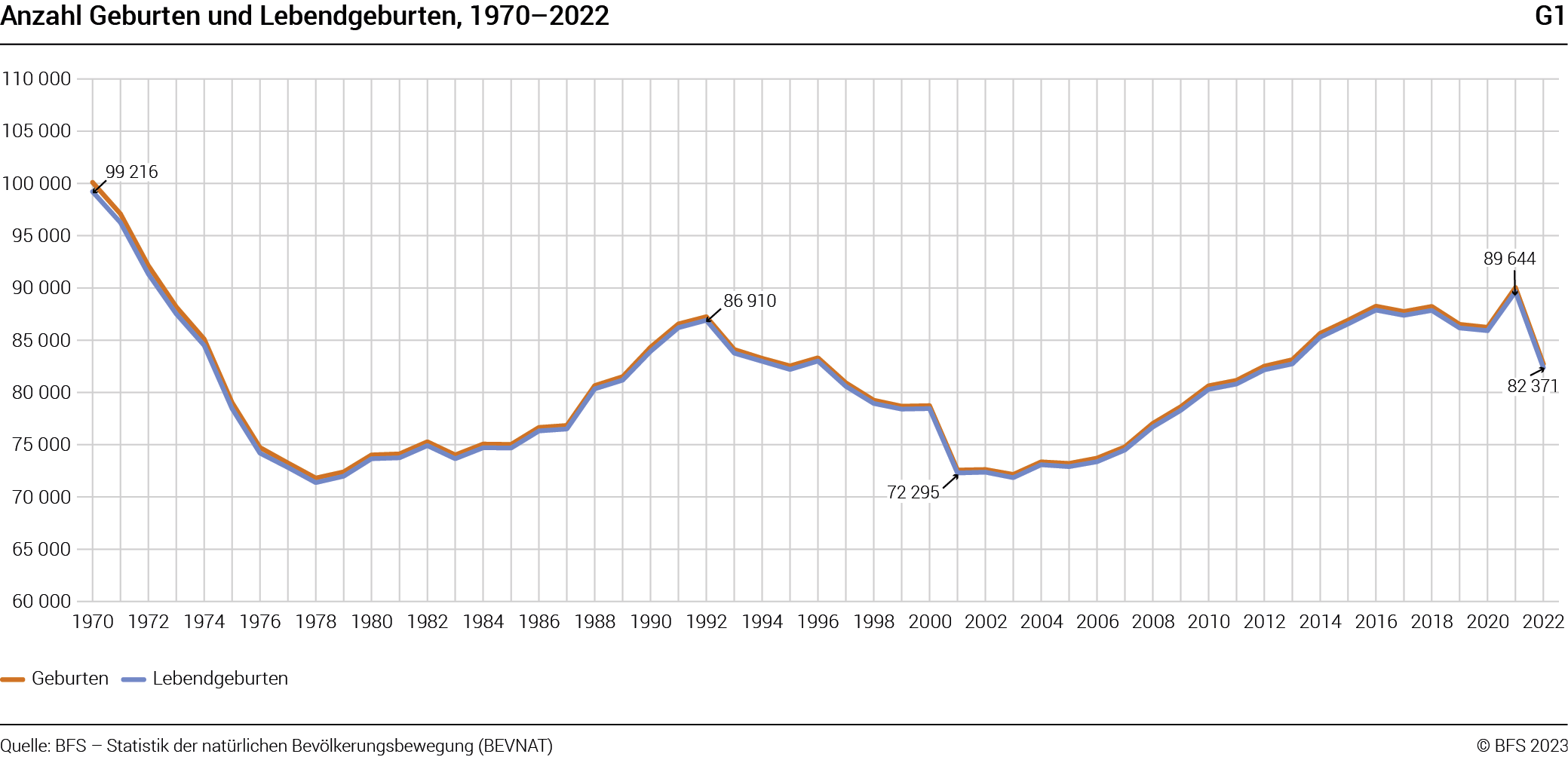

Die Sterblichkeit in den ersten sieben Tagen (frühneonatale Sterblichkeit) stieg von 206 Fällen (2,3 pro 1000 Lebendgeburten, 95% KI: 2,0;2,6) im Jahr 2021 auf 227 Fälle (2,8 pro 1000 Lebendgeburten, 95% KI: 2,4;3,1) im Jahr 2022. In den fünf Jahren von 2016 bis 2020 lag die früheneonatale Sterblichkeit bei 2,4 pro 1000 Lebendgeburten [95% KI; 2,3;2,6].

Die perinatalen Sterbefälle lagen im Jahr 2021 bei 601 und im Jahr 2022 bei 586. Dies entspricht einer perinatalen Sterblichkeitsrate von 6,7 im Jahr 2021 [95% KI: 6,1;7,2] und 7,1 im Jahr 2022 [95% KI: 6,5;7,7]. Die perinatale Sterblichkeitsrate der fünf Vorjahre (2016–2020) lag bei 6,5 [95% KI: 6,3;6,7] (G2).

3 Säuglingssterblichkeit

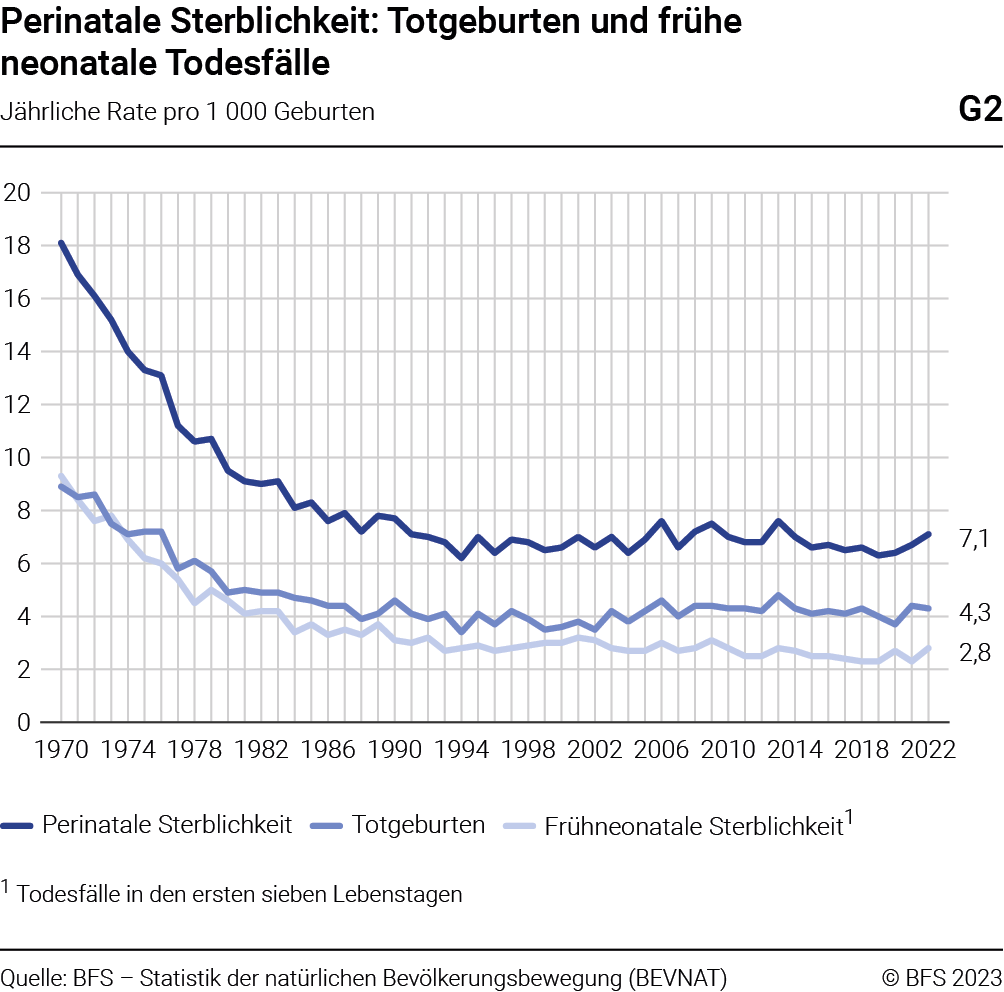

Bei der Sterblichkeit im ersten Lebensjahr, auch Säuglings-sterblichkeit genannt, zeigte sich eine Zunahme: von 280 Fällen im Jahr 2021 auf 311 im Jahr 2022. Dies entspricht einem Anstieg der Säuglingssterblichkeitsrate von 3,1 im Jahr 2021 [95% KI: 2,7;3,5] auf 3,8 im Jahr 2022 [95% KI: 3,3;4,2]. In den fünf Vorjahren (2016–2020) lag die Rate bei 3,5 [95% KI: 3,3;3,6] (G3).

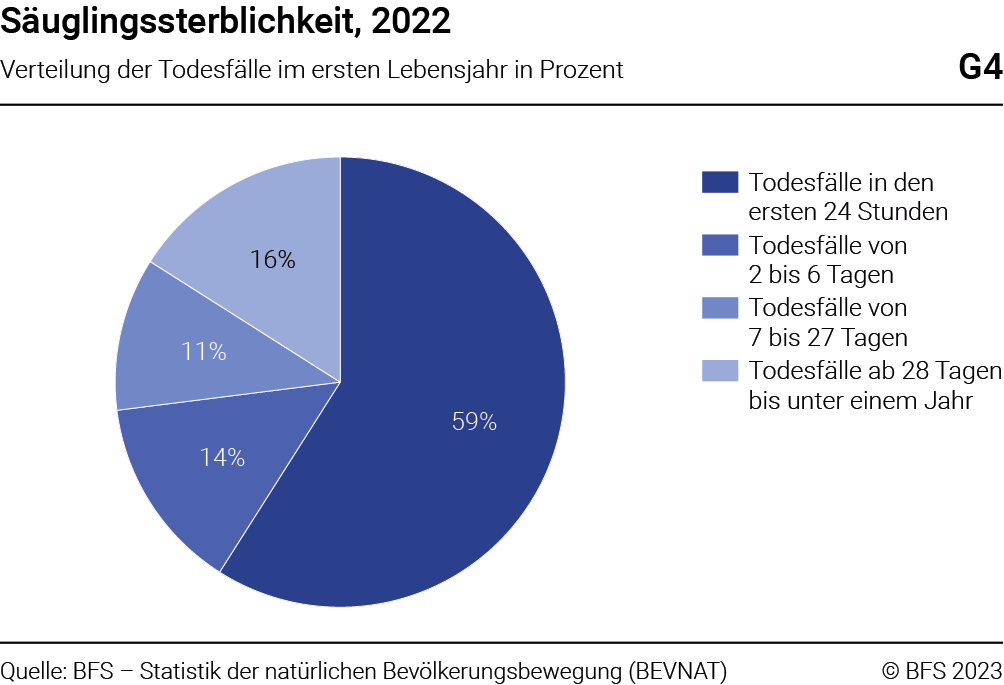

Die Säuglingssterblichkeit ist überproportional durch frühe Todesfälle in den ersten 24 Stunden, sowie in den ersten sieben Tagen bedingt. Vor allem die ersten 24 Stunden nach der Geburt sind auch heute noch ein kritischer Tag im Leben der Neugeborenen.

Im Jahr 2022 verstarben in den ersten 24 Stunden ihres Lebens 182 Neugeborene. Fast 60% der Todesfälle im ersten Lebensjahr ereignen sich in den ersten 24 Stunden, 73% aller Todesfälle traten in der ersten Woche und knapp 85% im ersten Lebensmonat auf (G4).

4 Risikofaktoren

Bestimmte Riskiofaktoren gefährden das Überleben eines Neugeborenen besonders stark. Einer der wichtigsten Einflussfaktoren für die Lebensfähigkeit eines Neugeborenen ist die Dauer der Schwangerschaft (Gestationsalter).

4.1 Gestationsalter

Je länger eine Schwangerschaft dauert, desto geringer ist das Risiko für Komplikationen oder einen perinatalen Sterbefall. Im Jahr 2022 kamen 6.3% der lebend geborenen Kinder zu früh zur Welt, also vor der vollendeten 37. Schwangerschaftswoche. Seit 2018 wird ein Rückgang der Frühgeburten zwischen der 32. und 36. Schwangerschaftswoche beobachtet. Das Sterberisiko ist aber vor allem bei den extrem frühen Frühgeburten (zwischen der 22. und 27. Schwangerschaftswoche) und den sehr frühen Frühgeburten (zwischen der 28. und 31. Schwangerschaftswoche) stark erhöht. Der Anteil sehr früher und extrem früher Frühgeburten hat sich seit 2007 kaum verändert. Im Vergleich zu 2021 ist der gemeinsame Anteil der extrem frühen und sehr frühen Frühgeburten 2022 leicht gestiegen: von 0,86 auf 0,93% aller Lebendgeburten.

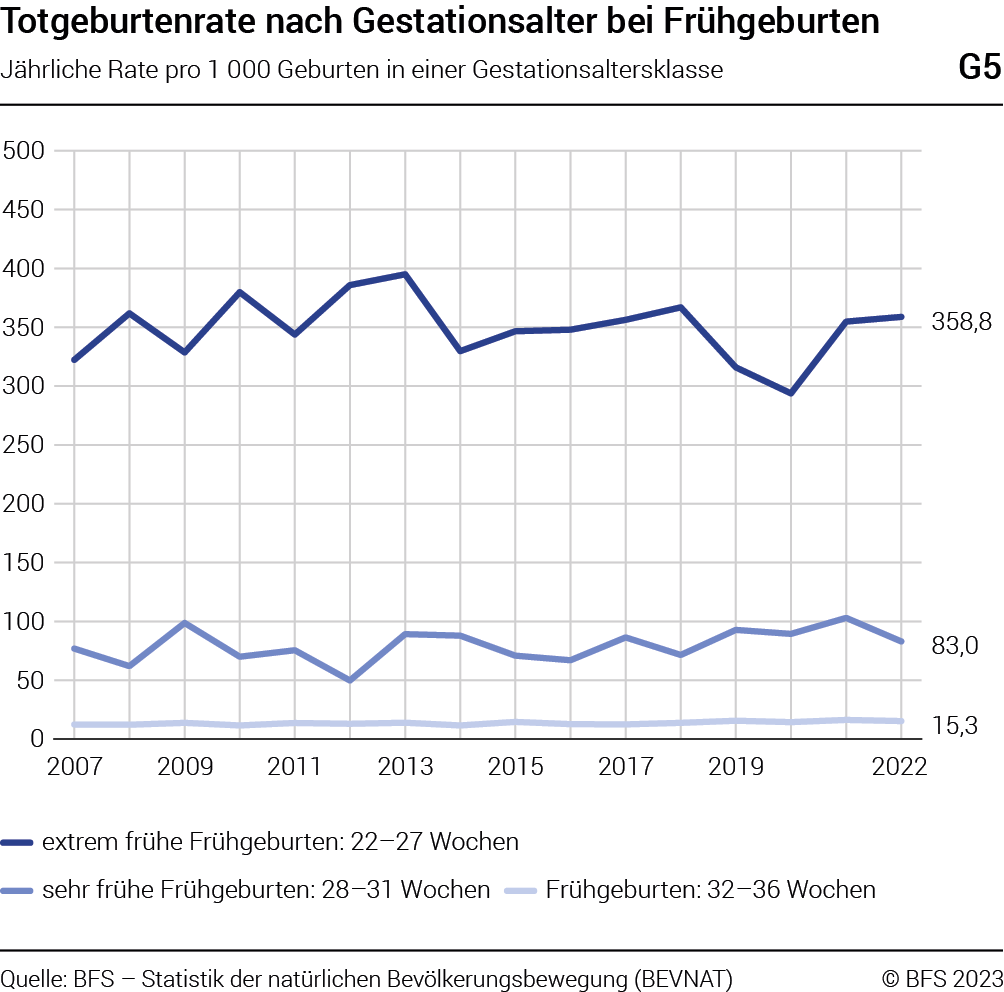

Die meisten Totgeburten fallen auf die extrem frühen Frühgeburten. 2022 kamen mit diesem Gestationsalter 169 Totgeborene zur Welt. Das sind fast 36%, oder 359 pro 1000 Geburten mit diesem extrem frühen Gestationsalter. Im Jahr 2021 lag die Totgeburtenrate bei den extrem frühen Frühgeburten ähnlich hoch wie 2022: bei 355 pro 1000 extrem frühe Frühgeburten (G5).

In den Jahren 2021–2022 lag die Totgeburtenrate bei den extrem frühen Frühgeburten auf einem ähnlichen Niveau wie zwischen 2014 und 2018.

Auch die neonatale Sterblichkeit ist bei den extrem frühen Frühgeburten am höchsten (G5).

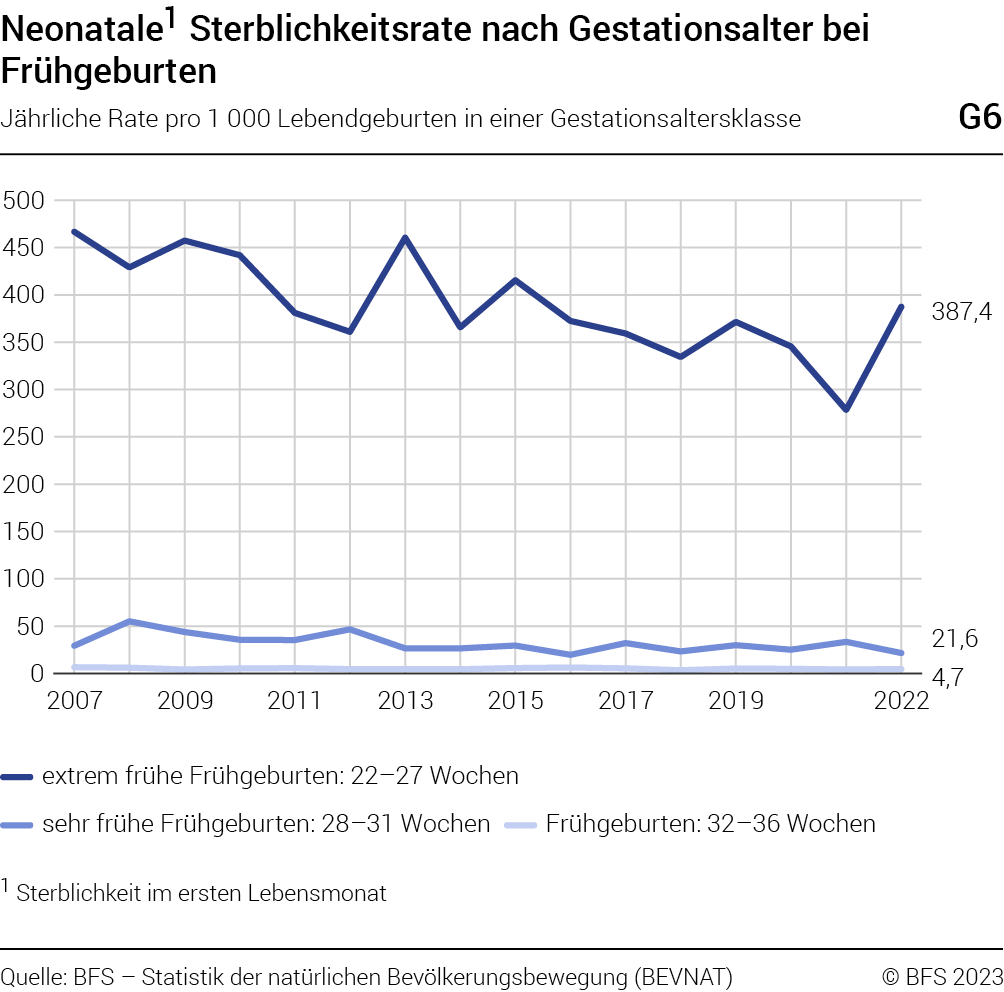

Innerhalb des ersten Monats verstarben 2022 insgesamt 117 Neugeborene mit einem extrem frühen Gestationsalter. Von diesen starben 104 Neugeborene in der ersten Lebenswoche. Etwas unter 40% (387 pro 1000 Geburten mit diesem Gestationsalter) der extrem früh Geborenen verstarben 2022 im ersten Lebensmonat (G6).

Im Zeitverlauf von 2007 bis 2021 zeigt sich ein Rückgang der neonatalen Sterblichkeitsrate bei den extrem frühen Frühgeburten. Im Jahr 2022 lag diese Rate wieder auf dem Niveau der Jahre 2014–2016 (G6).

4.2 Geburtsgewicht

Da ein längeres Gestationsalter auch zu einem höheren Geburtsgewicht führt, haben extrem Frühgeborene oft auch ein sehr niedriges Geburtsgewicht. Die Geburten mit sehr niedrigem Geburtsgewicht unter 1000 g fallen dabei meistens in die Kategorie der extrem frühen Frühgeburten. Das Gewicht der Kinder steigt zwischen der 22. und 32. Schwangerschaftswoche im Mittel um 130 g pro Woche und in jeder darauffolgenden Woche um rund 230 bis 250 g. Neugeborene mit sehr niedrigem Geburtsgewicht und extrem frühe Frühgeborene weisen ein deutlich höheres Gesundheitsrisiko auf.

Der Anteil Neugeborener mit sehr niedrigem Geburtsgewicht ist von 1980 bis 2008 von 0,2% auf 0,4% der Lebendgeburten angestiegen. Seit 2018 hat sich dieser Anteil der Neugeborenen mit einem Gewicht unter 1000 g bei 0,3% der Lebendgeburten stabilisiert.

Der Anteil der Geburten mit einem Geburtsgewicht zwischen 2000–2500g hat sich seit 2018 auf etwa 4% der Lebendgeburten eingependelt. Im Jahr 2022 lag dieser genau bei 4,0%.

4.3 Mehrlingsgeburten

Im Jahr 2022 kamen 2500 lebendgeborene Babys als Mehrlinge Hier sind die lebendgeborenen Einlinge und Mehrlinge mit bekanntem Gestationsalter gezählt. Im Jahr 2022 war das Gestationsalter bei 99% aller Lebendgeborenen bekannt. zur Welt. 3% der Kinder wurden als Zwilling und 0,1% als Drilling geboren. Bei einer Mehrlingsschwangerschaft steigt das Risiko für ein niedrigeres Geburtsgewicht sowie für eine Frühgeburt. Etwas mehr als die Hälfte der Mehrlinge (53%; 1322 Lebendgeborene) wurden 2022 zu früh geboren, das heisst vor der 37. Schwangerschaftswoche. Im Vergleich dazu kamen von den lebendgeborenen Einlingen3 5% vor der 37. Schwangerschaftswoche zur Welt (3879 Lebendgeborene).

43,8% aller Mehrlinge (1102 Lebendgeborene) kamen zwischen der 32. und 36. Schwangerschaftswoche zur Welt. Der Anteil der extrem frühen und sehr frühen Frühgeburten (von 22 bis 31 Wochen) lag 2022 bei 8,8% der Mehrlingsgeburten (220 Lebendgeborene). Bei den lebend geborenen Einlingen war dieser Anteil mit diesem Gestationsalter bei 0,7% (546 Lebendgeborene).

Im Zeitverlauf ist der Anteil der Frühgeburten unter den Mehrlingsgeburten seit 2007 weitgehend stabil.

Circa 3% der Geburten in der Schweiz erfolgen nach medizinisch unterstützter Fortpflanzung. Seit der Veränderung der medizinischen Praxis und der Revision des Fortpflanzungsmedizingesetzes im Jahr 2017 werden nach einer In-vitro-Befruchtung immer seltener zwei oder mehr Embryonen gleichzeitig in die Gebärmutter transferiert. Das führt dazu, dass sich der Anteil der Mehrlingsgeburten nach medizinisch unterstützter Fortpflan-zung mit In-vitro-Methoden reduziert hat. Dies wirkt sich auch leicht auf den Anteil der Mehrlingsgeburten in der Gesamtbevöl-kerung aus. Seit 2017 sehen wir einen Rückgang der Mehrlingsgeburten von 3,6% auf 3,1%.

4.4 Geschlecht der Neugeborenen

Bis in die 1990-er Jahre hatten männliche Neugeborene ein höheres Risiko für eine Totgeburt sowie einen frühneonatalen Sterbefall. Seit dem Jahr 2000 sind diese Unterschiede geringer geworden. Im Jahr 2022 waren die perinatalen Sterbefälle bei männlichen Neugeborenen (7,5 pro 1000 Geburten) etwas höher als bei weiblichen Neugeborenen (6,6 pro 1000 Geburten). Auch die Säuglingssterblichkeitsrate lag 2022 bei männlichen Neugeborenen mit 4,2 pro 1000 Lebendgeburten höher als bei weiblichen Neugeborenen mit 3,3 pro 1000 Lebendgeburten.

4.5 Alter der Frau bei der Geburt

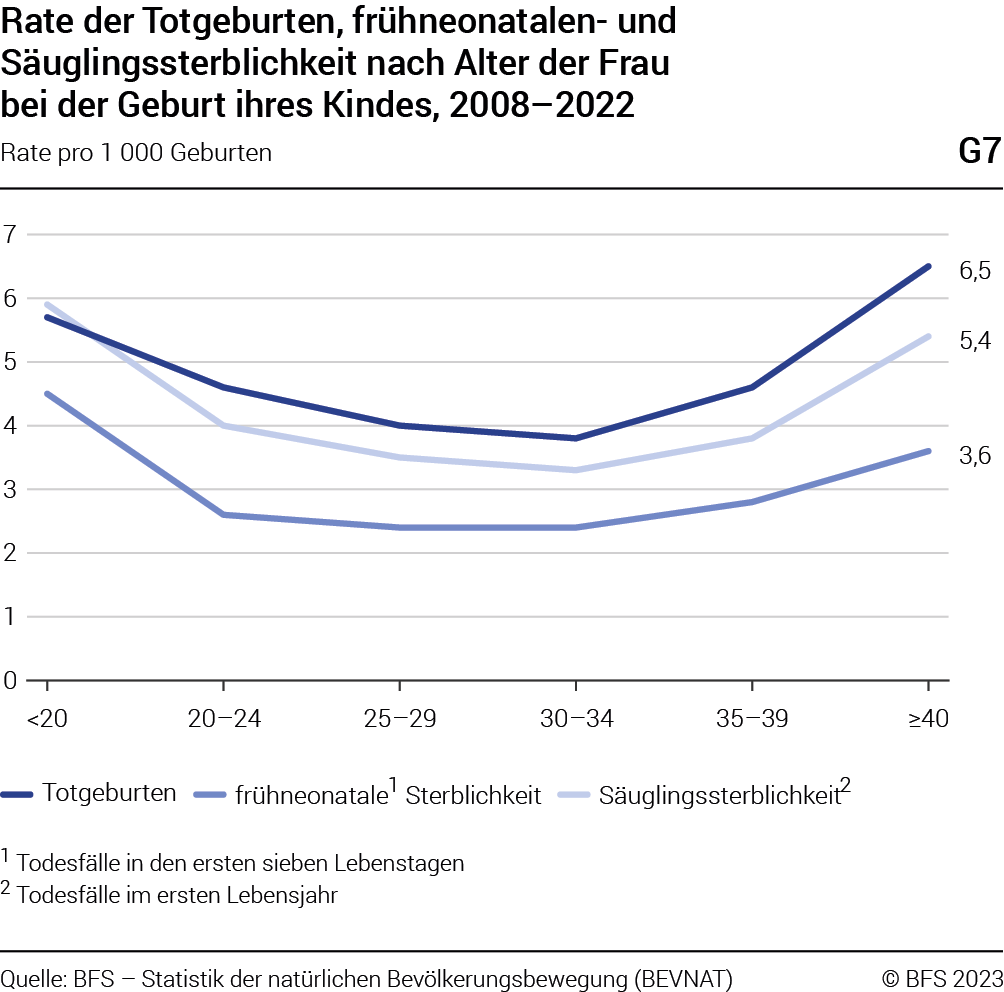

Bei Schwangerschaften von jüngeren Frauen unter 20 Jahren sowie Frauen über 35 Jahren erhöht sich das Risiko für einen perinatalen Sterbefall, also eine Totgeburt oder einen Todesfall in den ersten sieben Tagen. Auch die Rate der Säuglingssterblichkeit ist sowohl bei Frauen unter 20 Jahren als auch bei Frauen über 35 Jahren erhöht (G7).

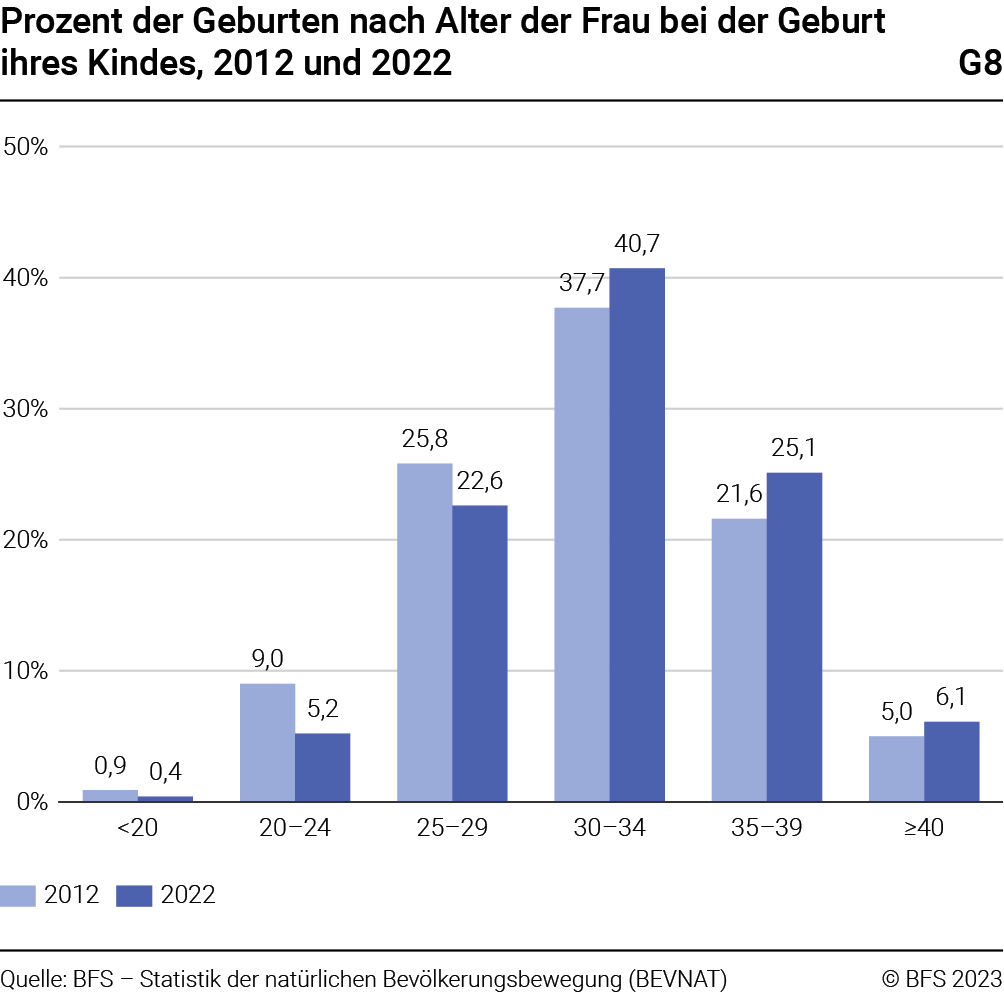

In der Schweiz gibt es relativ wenige Geburten bei Frauen unter 20 Jahren. Im Jahr 2022 waren bei 0,4% der Geburten die Frauen bei der Geburt unter 20 Jahre alt. Vor 10 Jahren lag dieser Anteil der unter 20 jährigen Frauen bei 0,9% der Geburten (G8).

In 6% der Geburten im Jahr 2022 waren die Frauen bei der Geburt über 40 Jahre alt, dieser Anteil lag vor 10 Jahren bei 5% der Geburten (G8).

Der Anteil der Frauen, welche bei der Geburt über 30 Jahre alt sind, hat in den letzten Jahren weiterhin zugenommen, während der Anteil der Frauen unter 30 abgenommen hat (G8).

4.6 Staatsangehörigkeit der Neugeborenen

Auch wenn die Mehrheit der in der Schweiz lebenden Ausländerinnen und Ausländer eine Staatsangehörigkeit aus den umliegenden Nachbarländern und Portugal hat, ist die perinatale Sterblichkeitsrate bei Neugeborenen mit ausländischer Staatsangehörigkeit (7,9 pro 1000 Geburten) im Vergleich zu Neugeborenen mit Schweizer Nationalität (6,7 pro 1000 Geburten) etwas höher. Die Säuglingssterblichkeitsrate bei Neugeborenen mit Schweizer Staatsangehörigkeit im Vergleich zu Neugeborenen mit einer anderen Nationalität liegt bei bei 3,5 versus 4,5 pro 1000 Lebendgeburten im Jahr 2022.

4.7 Covid-19

Die Covid-19-Pandemie in der Schweiz nahm mit dem ersten diagnostizierten Fall am 25. Februar 2020 ihren Anfang. Am 31. März 2022 hat der Bundesrat die letzten Massnahmen gegen die Bekämpfung des Coronavirus eingestellt und die besondere Lage aufgehoben.

Um die Todesursachen bei Neugeborenen im Hinblick auf das Coronavirus untersuchen zu können, wird die Todesursachenstatistik des BFS herangezogen. Die definitiven Daten der Todesursachenstatistik bis 2021 zeigen, dass am Anfang der Covid-19-Pandemie im Jahr 2020 zwei Säuglinge in der Schweiz an Covid-19 verstorben sind. In den provisiorischen Daten für 2022 wurde kein Todesfall bei Säuglingen unter einem Jahr berichtet. Definitive Daten der Todesursachenstatistik sind zurzeit bis 2021 verfügbar. Die Veröffentlichung der definitiven Daten 2022 ist im Dezember 2023 geplant.

Zu Beginn der Covid-19-Pandemie im Jahr 2020 gab es Hinweise aus der Literatur, dass die Lockdowns und Hygienemassnahmen in Ländern mit hohem Einkommen wie der Schweiz eine leichte Reduktion der Totgeburtenrate und perinatalen Sterblichkeit bewirkt haben könnten (Calvert et al., 2023). Seither haben mehrere Studien gezeigt, dass eine Covid-19 Infektion mit einem erhöhten Risiko für Komplikationen während der Schwangerschaft verbunden ist, sowie das Risiko einer Totgeburt und Frühgeburt steigt (Lai et al., 2021; Epelboin et al., 2021, Vilar et al., 2021). Für die Jahre 2021 und 2022 kann aufgrund der Covid-19 Fallzahlen, aber auch durch die Verminderung der Hygiene und Eindämmungs-Massnahmen ein Effekt von Covid-19 auf die Totgeburten und perinatale Sterblichkeit, sowie die Gesundheit der Neugeborenen in der Schweiz nicht ausgeschlossen werden (DeSisto et al., 2021). Die hier gezeigten Daten können die Frage nach Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die Gesundheit der Neugeborenen nicht beantworten, da sie keine Informationen über allfällige Covid-19 Infektionen beinhalten.

Datenquellen:

BFS-Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung (BEVNAT).

BFS-Statistik der medizinisch unterstützten Fortpflanzung (StatLPMA).

Weiterführende Informationen

Auf folgenden Webseiten des Bundesamts für Statistik (BFS) erscheinen die aktualisierten Informationen und Tabellen

Gesundheit der Neugeborenen: www.statistik.ch R Statistiken finden → Gesundheit → Gesundheitszustand → Gesundheit der Neugeborenen

Geburten: www.statistik.ch → Statistiken finden → Bevölkerung → Geburten und Todesfälle → Geburten

Säuglingssterblichkeit, Totgeburten: www.statistik.ch → Statistiken finden → Gesundheit Gesundheitszustand → Sterblichkeit, Todesursachen → Säuglingssterblichkeit, Totgeburten

Statistik der Todesursachen und Totgeburten:

www.statistik.ch → Statistiken finden → Gesundheit → Gesundheitszustand → Sterblichkeit, Todesursachen → Spezifische Todesursachen

Literatur

Calvert, C., Brockway, M.., Zoega, H. et al. Changes in preterm birth and stillbirth during COVID-19 lockdowns in 26 countries. Nat Hum Behav 7, 529–544 (2023). DOI: https://doi.org/10.1038/s41562-023-01522-y

BFS (2022): Demos 1/2022: Schwangerschaften und Geburten unter schwierigen Bedingungen. Neuchâtel

BFS (2021): Medizinisch unterstützte Fortpflanzung im Jahr 2019. Neuchâtel

BFS (2012): Totgeburten und Säuglingssterblichkeit 2003–2010.

Entwicklungen, Todesursachen und Risikofaktoren. Neuchâtel

DeSisto CL, Wallace B, Simeone RM, et al. Risk for Stillbirth Among Women With and Without COVID-19 at Delivery Hospital-ization — United States, March 2020–September 2021, (2021). MMWR Morb Mortal Wkly Report.;70:1640–1645. DOI: http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm7047e1

Epelboin S, Labrosse J, De Mouzon J, Fauque P. et al. Obstetrical outcomes and maternal morbidities associated with COVID-19 in pregnant women in France: A national retrospective cohort study. PLOS Medicine, 2021; 18 (11): e1003857 DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pmed.1003857

Lai J, Romero R, Tarca AL, Iliodromiti S. et al. SARS-CoV-2 and the subsequent development of preeclampsia and preterm birth: evidence of a dose-response relationship supporting causality. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 2021; DOI: https://doi.org/10.1016/j.ajog.2021.08.020

Lipkind HS, Vazquez-Benitez G, DeSilva M. et.al. Receipt of COVID-19 Vaccine During Pregnancy and Preterm or Small-for-Gestational-Age at Birth - Eight Integrated Health Care Organiza-tions, United States, December 15, 2020-July 22, 2021. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2022 Jan 7;71(1):26-30. DOI: http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm7101e1

Villar J, Ariff S, Gunier RB, et al. Maternal and Neonatal Morbidity and Mortality Among Pregnant Women With and Without COVID-19 Infection: The INTERCOVID Multinational Cohort Study. JAMA Pediatr. 2021;175(8):817–826. doi=10.1001/jamapediatrics.2021.1050